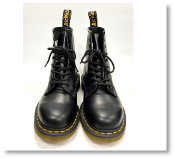

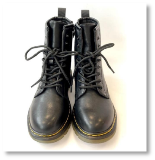

被控訴人商品 控訴人商品1 控訴人商品2

◆判決本文

1.被控訴人商品の形態の周知の商品等表示該当性について

(1)特別顕著性について

被控訴人商品は、その大半のモデルにおいて、黄色のウェルトステッチ(形態(ア))、ソールエッジ(形態(イ))、ヒールループ(形態(ウ))、ソールパターン(形態(エ))、アウトソール踵部分の傾斜(形態(オ))、丸みを帯びた靴の前部(形態(カ))、ピューリタンステッチ(形態(キ))及び8ホール(形態(ク))という形態上の特徴を備えており、特に形態(ア)、(イ)及び(ウ)の3点において、他の同種商品とは異なる顕著な特徴を有し、強い出所識別力を発揮している。さらに、個別にみればさほど特徴的な形態とまではいえない形態(エ)~(ク)とも組み合わせて全体的に観察すれば、他の同種商品には全く見られない顕著な特徴を有する。よって、形態(ア)~(ク)の特徴を全て備える被控訴人商品は、いわゆる特別顕著性を備えるものと認められる。

(2)周知性について

上記形態(ア)~(ク)の特徴を全て備える被控訴人商品の形態は、被控訴人商品の日本における販売期間・販売チャンネル・販売実績・広告実績・広告内容・メディア記事内容・消費者アンケート調査結果等によれば、需要者の間に広く認識されており、周知の商品等表示に該当するものと優に認められる。

2.被控訴人商品と被控訴人商品1及び2の形態の類似性について

被控訴人商品と被控訴人商品1及び2の形態の類否の判断に当たっては、被控訴人商品の形態の最大の特徴というべき形態(ア)を要部として最も重視しつつ、それ以外の形態も含めた総合的な判断によるべきである。

そして、控訴人商品1は、被控訴人商品の形態(ア)~(ク)の特徴を全て備えており、被控訴人商品のデッドコピーに等しく、細部の相違は類似性の判断に影響を及ぼさないため、両者の形態が類似することは明らかである。

他方、控訴人商品2は、被控訴人商品の形態の最大の特徴というべき形態(ア)を含む、形態(ウ)以外の被控訴人商品の形態(ア)、(イ)、(エ)~(ク)の特徴を全て備えており、形態(ウ)のうち、ヒールループの基本的な形態においては共通しており、ヒールループの刺繡の有無及び長さが異なるものの、需要者において同じシリーズ商品の異なる型番商品の細部のデザインの違いと認識する程度のものであることを総合的に検討すれば、両者の形態は類似するものと認められる。

3.被控訴人商品1及び2の混同惹起該当性について

被控訴人商品の形態に係る商品等表示の周知性、被控訴人商品の形態と控訴人商品1及び2の形態との類似性に照らせば、控訴人が控訴人商品1及び2を販売した場合、被控訴人の商品との誤認混同を生じさせるものと認められる。

1.被控訴人商品の形態の周知の商品等表示該当性について

(1)特別顕著性について

判決要旨1(1)は、近年の多数の裁判例上、商品の形態が不正競争防止法2条1項1号所定の「他人の商品等表示・・・として需要者の間に広く認識されているもの」に該当するために、「商品の形態が、①客観的に他の同種商品とは異なる顕著な特徴を有しており(特別顕著性)、②特定の事業者による長期間に及ぶ継続的かつ独占的な使用、強力な宣伝広告等により、需要者において、当該特定の事業者の出所を表示するものとして周知されるに至(ること)(周知性)」が要件とされること(知財高判平成24年12月26日判時2178号99頁〔ペアルーペ事件〕、知財高判平成27年4月14日判時2267号91頁〔TRIPP TRAPP事件〕、知財高判平成28年7月27日判時2320号113頁〔エジソンのお箸事件〕、知財高判平成29年2月23日ジュリ1509号8頁〔吸水パイプ事件〕、知財高判令和元年6月27日〔レッグウォーマー事件〕等)を前提に、被控訴人の主張立証に即して、上記形態(ア)~(ク)の特徴を全て備えることをもって被控訴人商品の形態の特別顕著性を肯認したものである。

(2)周知性について

判決要旨1(2)は、(1)に述べた近年の多数の裁判例を前提に、判文上「形態(ア)~(ウ)」とされるものの、他の判文にも鑑みると、上記形態(ア)~(ク)の特徴を全て備える被控訴人商品の形態について、商品等表示としての周知性を肯認したものと理解されるものである。この点、周知性の立証資料との関係では、特に、広告への被控訴人商品の写真の掲載に言及する点が、商品の形態自体が宣伝広告で掲載・訴求されたかどうかを考慮する裁判例の傾向(知財高判平成27年4月14日判時2267号91頁〔TRIPP TRAPP事件〕、知財高判平成29年2月23日ジュリ1509号8頁〔吸水パイプ事件〕、大阪高判平成29年12月7日(平28(ネ)3103号)裁判所ウェブサイト〔インクカートリッジ事件〕等)に整合する。また、被控訴人商品の形態の認知度に係る消費者アンケート調査結果について、被控訴人提出のものが採用・言及される一方、控訴人提出のものが排斥された点は、商品の形態の認知度に係る消費者アンケート調査の実施・証拠提出の当否とその設計手法に参考になる。

2.被控訴人商品と被控訴人商品1及び2の形態の類似性について

判決要旨2は、商品等表示の類否の判断における取引の実情の下での全体観察等の手法(最判昭和59年5月29日民集38巻7号920頁〔アメリカンフットボール事件〕等)を(周知の)商品等表示としての商品の形態の類否の判断に応用し、本件にあてはめたものと理解される。

3.被控訴人商品1及び2の混同惹起該当性について

判決要旨3は、不正競争防止法2条1項1号所定の「混同を生じさせる行為」かどうかを、原告の商品等表示の周知・著名性及び独創性の程度、原・被告の商品等表示の類似性の程度、原・被告の商品等の関連性の程度・取引者及び需要者の共通性等に照らし、被告の商品等の取引者及び需要者において普通に払われる注意力を基準として、総合的に判断すべきとする裁判例(東京地判平成16年7月2日判時1890号127号〔ラ ヴォーグ南青山事件〕等)に沿って、被控訴人商品1及び2の混同惹起該当性を肯認したものと理解される。

1.被控訴人商品の形態の周知の商品等表示該当性について

(1)特別顕著性について

「被控訴人のブランド『ドクターマーチン』の商品として我が国で販売されている『1460 8ホールブーツ』(革製のブーツ)は、その大半のモデルにおいて、黄色のウェルトステッチ(形態(ア))、ソールエッジ(形態(イ))、ヒールループ(形態(ウ))、ソールパターン(形態(エ))、アウトソール踵部分の傾斜(形態(オ))、丸みを帯びた靴の前部(形態(カ))、ピューリタンステッチ(形態(キ))及び8ホール(形態(ク))という形態上の特徴を備えていると認められる。」

「被控訴人商品は、特に形態(ア)(黄色のウェルトステッチ)、形態(イ)(ソールエッジ)及び形態(ウ)(ヒールループ)の3点において、他の同種商品とは異なる顕著な特徴を有し、強い出所識別力を発揮していると認められる。さらに、個別にみればさほど特徴的な形態とまではいえない形態(エ)~形態(ク)とも組み合わせて全体的に観察すれば、他の同種商品(ブーツ)には全く見られない顕著な特徴を有するものといえる。

すなわち、上記の形態(ア)~(ク)の特徴を全て備える被控訴人商品は、いわゆる特別顕著性を備えるものと認められる。」

(2)周知性について

「被控訴人商品を含む『1460 8ホールブーツ』は、昭和60年以降現在に至るまで、被控訴人の日本子会社であるドクターマーチンジャパンを通じて我が国において販売されていること、その販売チャンネルは、同社の運営する実店舗72店舗及び公式オンラインストアのほか、靴小売りチェーン、セレクトショップ等の正規取扱店が含まれること、『1460』シリーズの売上げは、令和3年度だけで10万足近く、販売額で14億円余りに上ること、ドクターマーチンジャパンは、ファッション雑誌を中心に『ドクターマーチン』の広告を継続的に掲出しており、被控訴人商品の写真が掲載されたものもあること、被控訴人商品は、雑誌等メディアにも再三取り上げられており、その中には、『一目でドクターマーチンだとわかる黄色のウェルトステッチやロゴ入りのヒールループなど…も特徴』、『ドクターマーチンのトレードマークともいえるイエローステッチ』など、特に形態(ア)に具体的に言及し、これがドクターマーチンのブーツの最大の特徴であるとの趣旨のコメントをするものが多いことが認められる。

さらに、被控訴人の依頼により行われたアンケート調査(本件被控訴人調査)では、『店舗、通信販売サイト、雑誌等で革靴やブーツを見たり、過去1年以内に革靴やブーツを購入した15歳から59歳までの全国の男女』を対象に(1019人から回答)、被控訴人商品の写真を示した上で、当該写真のように靴の外周に沿って黄色のステッチのある革靴やブーツはどこのブランドの商品だと思うかと質問したところ、『ドクターマーチン』を想起できた者は、30.7%(自由回答式)~37.6%(選択式)であったというのである(前記引用に係る認定事実)。

以上によれば、形態(ア)~(ウ)の特徴を備える被控訴人商品の形態は、需要者の間に広く認識されており、周知の商品等表示に該当するものと優に認められる。」

2.被控訴人商品と被控訴人商品1及び2の形態の類似性について

「被疑侵害商品が上記の特徴を全て備えていない場合であっても、同一性はともかく類似性が当然に否定されるものではない。その類否の判断に当たっては、被控訴人商品の形態の最大の特徴というべき形態(ア)(黄色のウェルトステッチ)がいわば要部となり、最も重視されるべきであるが、それ以外の形態も含めた総合的な判断が求められると解される。」

「まず控訴人商品1については、証拠(甲44)及び弁論の全趣旨によれば、控訴人商品1は、前記認定(引用に係る原判決の第3の1(1)イ〔30頁~〕)の被控訴人商品の形態(ア)~(ク)の特徴を全て備えていることが認められる(原判決別紙「商品対比表1」参照)。控訴人商品1は、被控訴人商品のデッドコピーに等しいものといわなければならず、両者の形態が類似することは明らかである。

控訴人は、両者の形態の細部の相違(ウェルトステッチの実際の色合いがオレンジ色に近い、ヒールループの文字の一部が縫い込まれて読み取れないなど)について様々な主張をするが、需要者の注意を引くのは、被控訴人主張形態(ア)~(ク)の特徴、中でも同(ア)であり、これらの特徴を全て備えた上での細部の違いは、両者の類似性の判断に影響を及ぼすものとはいえない。」

「次に、控訴人商品2については、ヒールループ(形態(ウ))を除く部分は控訴人商品1と同様であるが、被控訴人商品のヒールループには被控訴人標章が刺繍のように織り込まれているのに対し、控訴人商品2のヒールループは、黒っぽい無地の素材が使用され、長さも被控訴人商品のものの半分程度である点で異なっている。

しかし、このような違いはあっても、ブーツの履き口の踵側に、上方に向けて立ち上がるヒールループが設けられているという基本的な形態においては共通しており、上記の違いは、需要者において、同じシリーズ商品の異なる型番商品の細部のデザインの違いと認識する程度のものと解される。

そして、上記の相違点のほか、控訴人商品2が被控訴人商品の形態(ア)、(イ)、(エ)~(ク))の特徴を全て備えること、特に被控訴人商品の最大の特徴と考えられる黄色のウェルトステッチ(形態(ア))において共通の特徴があることを踏まえて総合的に検討すれば、控訴人商品2の形態も被控訴人商品の形態と類似するものと認められる。」

3.被控訴人商品1及び2の混同惹起該当性について

「上記認定の被控訴人商品の形態に係る商品等表示の周知性、当該商品形態と控訴人各商品の形態との類似性に照らせば、控訴人が控訴人各商品を販売した場合、被控訴人の商品との誤認混同を生じさせるものと認められる。

これに対し、控訴人は、①控訴人各商品と被控訴人商品との価格差から、購買層に大きな違いがある、②一見して上等上質な被控訴人商品と、安価な素材で縫製も粗雑な控訴人各商品の違いから混同は生じないなどと主張する。しかし、控訴人の主張するような価格差があること(被控訴人商品の真正品は5000円程度では買えないこと)を知っている需要者ばかりとはいえないこと、需要者において、購入しようとしている商品(ブーツ)が被控訴人商品の本来備える品質を備えているかどうかを的確に判断できるとは限らないことを考えると、控訴人の上記主張は採用できない。」

【Keywords】商品の形態、特別顕著性、周知性、周知の商品等表示該当性、商品の形態の類似性、混同惹起該当性、「ドクターマーチン」

※本稿の内容は、一般的な情報を提供するものであり、法律上の助言を含みません。

文責:弁護士・弁理士 飯田 圭(第二東京弁護士会)

本件に関するお問い合わせ先:k_iida☆nakapat.gr.jp (☆を@に読み替えてください。)