【特許★★】①国外に所在するサーバを含む「(コメント配信)システム」を構築する行為、②国外に所在するサーバから日本のユーザにプログラムを送信する行為を、米国FC2による日本国内の「生産」「提供」と評価した最高裁判決

-①最高裁令和7年3月3日・令和5年(受)第2028号(原審が大合議判決)-

-②最高裁令和7年3月3日・令和5年(受)第14号、第15号-

【本件2件の最高裁判決、各原判決との対比、若干の考察】

1.本件各最高裁判決の抜粋(①JP6526304(システム特許)/②JP4734471(プログラム特許))

1-1.①最高裁令和7年3月3日・令和5年(受)第2028号(原審が大合議判決)

『(1) 我が国の特許権の効力は、我が国の領域内においてのみ認められるが(最高裁平成12年(受)第580号同14年9月26日第一小法廷判決・民集56巻7号1551頁参照)、電気通信回線を通じた国境を越える情報の流通等が極めて容易となった現代において、サーバと端末とを含むシステムについて、当該システムを構築するための行為の一部が電気通信回線を通じて我が国の領域外からされ、また、当該システムの構成の一部であるサーバが我が国の領域外に所在する場合に、我が国の領域外の行為や構成を含むからといって、常に我が国の特許権の効力が及ばず、当該システムを構築するための行為が特許法2条3項1号にいう「生産」に当たらないとすれば、特許権者に業として特許発明の実施をする権利を専有させるなどし、発明の保護、奨励を通じて産業の発達に寄与するという特許法の目的に沿わない。そうすると、そのような場合であっても、システムを構築するための行為やそれによって構築されるシステムを全体としてみて、当該行為が実質的に我が国の領域内における「生産」に当たると評価されるときは、これに我が国の特許権の効力が及ぶと解することを妨げる理由はないというべきである。

⑵ 本件配信は、プログラムを格納したファイル等を我が国の領域外のウェブサーバから送信し、我が国の領域内の端末で受信させるものであって、外形的には、本件システムを構築するための行為の一部が我が国の領域外にあるといえるものであり、また、本件配信の結果として構築される本件システムの一部であるコメント配信用サーバは我が国の領域外に所在するものである。しかし、本件システムを構築するための行為及び本件システムを全体としてみると、本件配信による本件システムの構築は、我が国所在の端末を使用するユーザが本件各サービスの提供を受けるため本件各ページにアクセスすると当然に行われるものであり、その結果、本件システムにおいて、コメント同士が重ならないように調整するなどの処理がされることとなり、当該処理の結果が、本件システムを構成する我が国所在の端末上に表示されるものである。これらのことからすると、本件配信による本件システムの構築は、我が国で本件各サービスを提供する際の情報処理の過程としてされ、我が国所在の端末を含む本件システムを構成した上で、我が国所在の端末で本件各発明の効果を当然に奏させるようにするものであり、当該効果が奏されることとの関係において、前記サーバの所在地が我が国の領域外にあることに特段の意味はないといえる。そして、被上告人が本件特許権を有することとの関係で、上記の態様によるものである本件配信やその結果として構築される本件システムが、被上告人に経済的な影響を及ぼさないというべき事情もうかがわれない。そうすると、上告人は、本件配信及びその結果としての本件システムの構築によって、実質的に我が国の領域内において、本件システムを生産していると評価するのが相当である。

以上によれば、本件配信による本件システムの構築は、特許法2条3項1号にいう「生産」に当たるというべきである。』

1-2.①最高裁令和7年3月3日・令和5年(受)第14号、第15号

『(1)我が国の特許権の効力は、我が国の領域内においてのみ認められるが(最高裁平成12年(受)第580号同14年9月26日第一小法廷判決・民集56巻7号1551頁参照)、電気通信回線を通じた国境を越える情報の流通等が極めて容易となった現代において、プログラム等が、電気通信回線を通じて我が国の領域外から送信されることにより、我が国の領域内に提供されている場合に、我が国の領域外からの送信であることの一事をもって、常に我が国の特許権の効力が及ばず、上記の提供が「電気通信回線を通じた提供」(特許法2条3項1号)に当たらないとすれば、特許権者に業として特許発明の実施をする権利を専有させるなどし、発明の保護、奨励を通じて産業の発達に寄与するという特許法の目的に沿わない。そうすると、そのような場合であっても、問題となる行為を全体としてみて、実質的に我が国の領域内における「電気通信回線を通じた提供」に当たると評価されるときは、当該行為に我が国の特許権の効力が及ぶと解することを妨げる理由はないというべきである。そして、この理は、特許法101条1号にいう「譲渡等」に関しても異なるところはないと解される。

⑵本件配信は、本件各プログラムに係るファイルを我が国の領域外のサーバから送信し、我が国の領域内の端末で受信させるものであって、外形的には、その行為の一部が我が国の領域外にあるといえる。しかし、これを全体としてみると、本件配信は、我が国所在の端末を使用するユーザが本件各サービスの提供を受けるため本件各ページにアクセスすると当然に行われるものであり、本件各サービスは、本件配信により当該端末にインストールされた本件各プログラムを利用することにより、ユーザに、我が国所在の端末上で動画の表示範囲とコメントの表示範囲の調整等がされた動画を視聴させるものである。これらのことからすると、本件配信は、我が国で本件各サービスを提供する際の情報処理の過程として行われ、我が国所在の端末において、本件各プログラム発明の効果を当然に奏させるようにするものであり、当該効果が奏されることとの関係において、前記サーバの所在地が我が国の領域外にあることに特段の意味はないといえる。そして、被上告人が本件特許権を有することとの関係で、上記の態様によりされるものである本件配信が、被上告人に経済的な影響を及ぼさないというべき事情もうかがわれない。そうすると、上告人らは、本件配信によって、実質的に我が国の領域内において、本件各プログラムの電気通信回線を通じた提供をしていると評価するのが相当である。

以上によれば、本件配信は、特許法2条3項1号にいう「電気通信回線を通じた提供」に当たるというべきである。

⑶また、本件各サービスは、本件配信及びそれに引き続く本件各プログラムのインストールによって、本件各装置発明の技術的範囲に属する装置が我が国の領域内で生産され、当該装置が使用されるようにするものであるところ、本件配信は、我が国所在の端末において、本件各装置発明の効果を当然に奏させるようにするものといえ、サーバの所在地や経済的な影響に係る事情も前記⑵と同様である。そうすると、上告人らは、本件配信によって、実質的に我が国の領域内において、前記装置の生産にのみ用いる物である本件各プログラムの電気通信回線を通じた提供としての譲渡等をしていると評価するのが相当である。

以上によれば、本件配信は、特許法101条1号にいう「譲渡等」に当たるというべきである。』

1-3.最高裁判決2件の考察

(1)属地主義

特許権侵害事件における属地主義の位置付けを示した判決としては、最判平成14年9月26日平成12年(受)第580号民集56巻7号1551頁「カードリーダー事件」がリーディングケースである。

今般の各最高裁判決は、大法廷でない以上当然であるが、「カードリーダー事件」最判を変更するものではなく、属地主義の判断を柔軟に判断したものと位置づけられる。

(2)外国から日本国内向けの「電気通信回線を通じた」提供が国内実施と認められる境界線

2件の最高裁判決は、大合議判決(知財高判令和4年(ネ)第10046号)が判断したシステムの「生産」と、先行・知財高判平成30年(ネ)第10077号が判断した「プログラムの提供」及び間接侵害品の「譲渡等」を実質的に同じあてはめで国内実施と認めたものであり、「システムを構築するための行為やそれによって構築されるシステムを全体としてみて、当該行為が実質的に我が国の領域内における「生産」に当たると評価されるとき」、「問題となる行為を全体としてみて、実質的に我が国の領域内における「電気通信回線を通じた提供」に当たると評価されるとき」という抽象的な規範を立てて、システムの「生産」について、「本件システムを構築するための行為及び本件システムを全体としてみると、本件配信による本件システムの構築は、我が国所在の端末を使用するユーザが本件各サービスの提供を受けるため本件各ページにアクセスすると当然に行われるものであり、その結果、本件システムにおいて、コメント同士が重ならないように調整するなどの処理がされることとなり、当該処理の結果が、本件システムを構成する我が国所在の端末上に表示されるものである。これらのことからすると、本件配信による本件システムの構築は、我が国で本件各サービスを提供する際の情報処理の過程としてされ、我が国所在の端末を含む本件システムを構成した上で、我が国所在の端末で本件各発明の効果を当然に奏させるようにするものであり、当該効果が奏されることとの関係において、前記サーバの所在地が我が国の領域外にあることに特段の意味はない」とあてはめて、日本国内の「生産」を認めた。プログラムの「提供」も同様である。

最高裁判決の是非は措くとして、かかるあてはめによれば、外国にサーバがあり、日本に所在する端末を使用するユーザ向けのサービスを発信する場合は多くの場合国内実施ありという結論になりそうであるが、今後の下級審判決の蓄積により、国外にサーバがある場合の国内実施となる境界線が見えてくると期待する。(この点については、例えば、相澤良明氏も、自身のノート記事において、「短絡的に考えると、特許の請求の範囲がシステムクレームの場合、外国だけでなくクラウドでもいいということになるし、閲覧、操作の端末が日本(特許権所在地)にあればよいというように読める。経済的影響については、提供されるサービスが日本語(特許権所在地)でない場合はどうなるのだろうか。」と述べている。)

逆に、国内にサーバがあり英語発信もしている場合に、例えば米国特許権侵害を米国内の連邦地方裁判所で訴訟提起される懸念もあり、グローバルの判断傾向を注視すべきだろう。

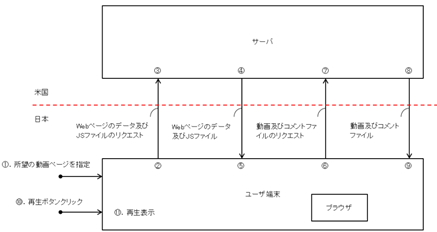

被告各システムの動作(被告システム1のHTML5版)

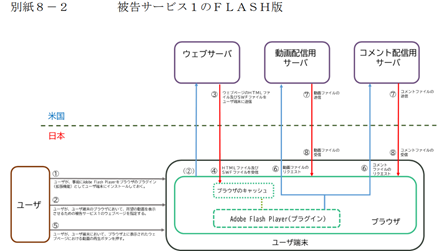

被告サービス1のFLASH版

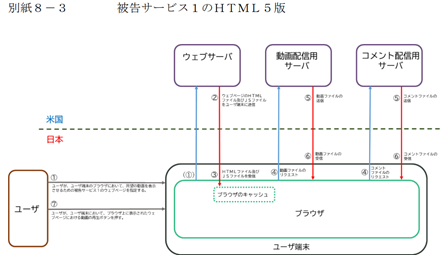

被告サービス1のHTML5版

(3)最高裁判決後の「外国サーバ問題」についての規範

知財高裁(控訴審)は、ネットワーク型システムを新たに作り出す行為が、特許法2条3項1号の「生産」に該当するか否かについて判断する際の事情として、(1)当該行為の具体的態様、(2)当該システムを構成する各要素のうち国内に存在するものが当該発明において果たす機能・役割、(3)当該システムの利用によって当該発明の効果が得られる場所、及び、(4)その利用が当該発明の特許権者の経済的利益に与える影響、という4要素を規範として定立した。

最高裁判決は、本件配信による本件システムの構築は、国内ユーザによる各ページへのアクセスによって行われ、コメント同士が重ならないように調整する処理の結果が、本件システムを構成する我が国所在の端末上に表示されること、システムの構築が被上告人に経済的な影響を及ぼさないという事情もうかがわれないことを判示した。これらの点は、知財高裁大合議判決が判示した4要素の規範に対応すると考えられる。

したがって、今後の事案毎の具体的な検討は、知財高裁大合議判決が判示した4要素の規範を一つの目安として判断されると想定される。(もっとも、知財高裁大合議判決が判示した4要素の規範によると、多くの場合は国内実施と判断されるのではないかと思われる。具体的事案によっては、国内実施と認めることが明らかに妥当でない場合は、最高裁判決の曖昧な規範を柔軟に解釈して結論を導くことも有り得ると思われる。)

(4)各最高裁判決の射程範囲

各最高裁判決は、「電気通信回線を通じた国境を越える情報の流通等が極めて容易となった現代において」と述べた上で、「プログラム等が、電気通信回線を通じて我が国の領域外から送信されることにより、我が国の領域内に提供されている場合」(令和5年(受)第14号等事件)・「サーバと端末とを含むシステムについて、当該システムを構築するための行為の一部が電気通信回線を通じて我が国の領域外からされ、また、当該システムの構成の一部であるサーバが我が国の領域外に所在する場合」(令和5年(受)第2028号事件判決)と判示しているから、両最高裁判決の射程は、いわゆるネットワーク関連発明について限定される。

さらに、令和5年(受)第2028号事件判決は、「システムを構築するための行為の一部が電気通信回線を通じて我が国の領域外からされ、また、システムの構成の一部であるサーバが我が国の領域外に所在する場合」と判示しており、システムの構成の『全て』が外国にある場合は、同最高裁判決の射程外である。

もっとも、両最高裁判決は、システムの構成の『全て』が外国にある場合や、ネットワーク関連発明ではなくリアルな有体物が国境を越えて移動する場合に国内実施が認められる余地を否定したものではなく、今後の未解決論点である。

(5)産業構造審議会知的財産分科会の特許制度小委員会での検討状況

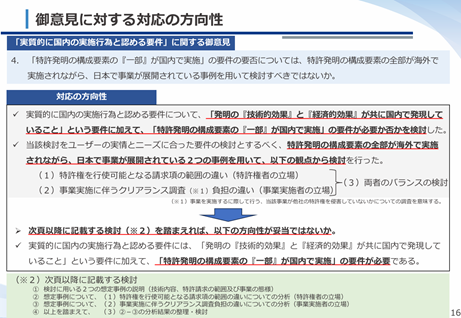

ネットワーク関連発明の法制度については、現在、産業構造審議会知的財産分科会の特許制度小委員会で検討されており、令和7年3月5日に「特許制度に関する検討課題について」(産業構造審議会知的財産分科会第52回特許制度小委員会)が公表されている。

同資料11頁以降では「国際的な事業活動におけるネットワーク関連発明等の適切な権利保護」について検討されており、同16頁において、実質的に国内の実施行為と認める要件について、「実質的に国内の実施行為と認める要件には、「発明の『技術的効果』と『経済的効果』が共に国内で発現していること」という要件に加えて、「特許発明の構成要素の『一部』が国内で実施」の要件が必要である。」という方向性を提言している。

上述のとおり、令和5年(受)第2028号事件判決は、「システムを構築するための行為の一部が電気通信回線を通じて我が国の領域外からされ、また、システムの構成の一部であるサーバが我が国の領域外に所在する場合」と判示しており、システムの構成の『全て』が外国にある場合は、同最高裁判決の射程外である。

そうすると、産業構造審議会知的財産分科会の特許制度小委員会の提言は、最高裁判決の枠組みと整合するものである。今後、実務上の指針となる、更なる具体的な提言が待たれる。

(6)外国から日本国内向けにリアルな有体物を発送する行為への敷衍

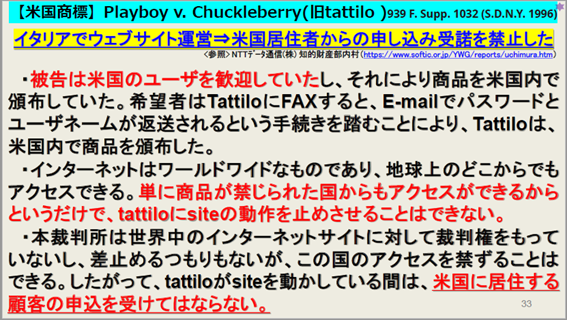

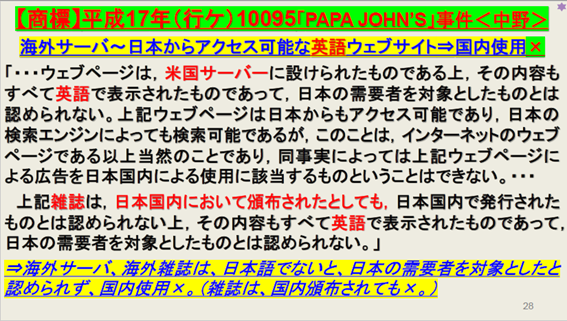

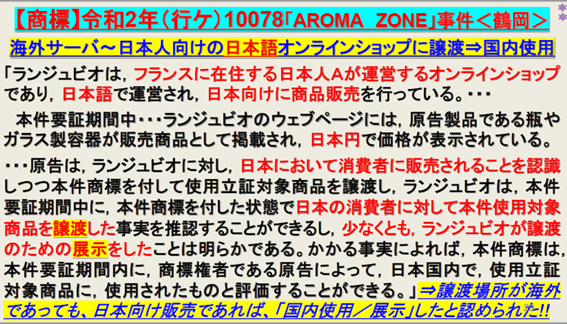

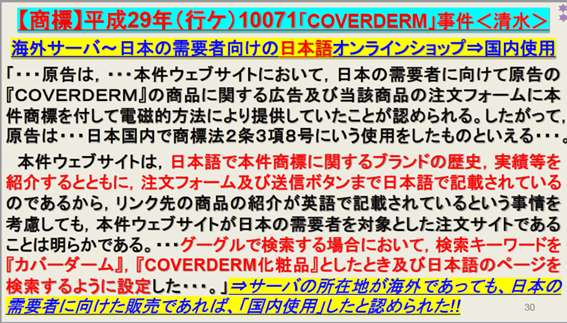

これまでも、「外国サーバ問題」について日本国内で商標が使用されたと評価できるかが不使用取消請求事案(商標法50条)で多く判決されており、日本人向け、日本語、日本円決済の場合は日本国内で商標が使用されたと評価されてきた。各最高裁判決及び各原判決は、特許についても同様の価値判断を導入した点において画期的である。

上述のとおり、両最高裁判決の射程はいわゆるネットワーク関連発明について限定されると考えられるが、リアルな有体物が国境を越えて移動する場合に国内実施が認められる余地を否定したものではない。

今般の事案はネットワーク関連発明であったが、有体物を外国から日本に輸出する事案で、国内譲渡が認められる可能性はないのかも引き続きホットトピックとなろう。最高裁判決は、『電気通信回線を通じた国境を越える情報の流通等が極めて容易となった現代において、プログラム等が、電気通信回線を通じて我が国の領域外から送信されることにより、我が国の領域内に提供されている場合に、我が国の領域外からの送信であることの一事をもって、常に我が国の特許権の効力が及ばず、上記の提供が「電気通信回線を通じた提供」(特許法2条3項1号)に当たらないとすれば、特許権者に業として特許発明の実施をする権利を専有させるなどし、発明の保護、奨励を通じて産業の発達に寄与するという特許法の目的に沿わない。』と前置きをしており、現代は「電気通信回線を通じた国境を越える情報の流通等が極めて容易となった」ことを理由としているから、最高裁判決の射程範囲は電気通信回線を通じたプログラムの提供であるが、有体物への応用を否定しているわけではない。

例えば、輸出入により国境を越える物の流通等が極めて容易となった現代においては、外国に工場を設けて日本向けの商品を作成し、インターネットを通じて注文を受け付けて、日本に所在する個人に向けて輸出することにより、我が国の領域内に譲渡されている場合に、我が国の領域外からの輸出であることの一事をもって、常に我が国の特許権の効力が及ばず、上記の提供が「譲渡等」(特許法2条3項1号)に当たらないとすれば、特許権者に業として特許発明の実施をする権利を専有させるなどし、発明の保護、奨励を通じて産業の発達に寄与するという特許法の目的に沿わないし、日本に所在する個人が当該商品を享受するという効果が奏されることとの関係において、工場の所在地が我が国の領域外にあることに特段の意味はない、として同様の価値判断を採ることも不可能ではない。逆に、そう考えないと、特許法2条3項1号は、特許発明の実施行為として「物(プログラム等を含む。以下同じ。)の発明にあつては、その物の生産、使用、譲渡等(譲渡及び貸渡しをいい、その物がプログラム等である場合には、電気通信回線を通じた提供を含む。以下同じ。)、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出(譲渡等のための展示を含む。以下同じ。)をする行為」と定義しており、日本の特許法のもとでは、プログラムは物であり、プログラムの提供は物の譲渡であるから、国外から日本国内に向けて物を送る場合と(物である)プログラムを送る場合とで日本国内の「譲渡等」にあたるか否かが分かれるという法律解釈を正当化するロジックが必要であろう。

この点については、例えば、前田健教授は、「有体物の譲渡・貸渡し、プログラム等の提供のいずれについても、裁判例は、それに対する占有(又は支配)を生じさせた地によって属地性を決定していると整理することができる。本稿は、日本国内における「譲渡等」が認められるのは、当該行為により、専ら日本国内において当該物(またはプログラム)の占有(または支配)を獲得させた場合であると考える。そのような場合には、当該物(またはプログラム)を使用し得る状態を専ら日本国内で生じさせたとみなせるから、日本法による規律が及ぶべきだからであり、また基準としても明確で予測可能性を確保できるからである。リアルな有体物の譲渡・貸渡しの場合、その行為の主体も基本的には占有が生じた地に所在していると考えられるが、共同実施や支配管理関係のもと他人に譲渡等させるような場合において、結果は国内で生じているが行為主体は国外に所在している場合もあると思われる。この場合には、国内での譲渡等の実現に国内に所在していた者と共に加功しているといえることから、日本国内での実施と認めてよいと思われる。」と論じている(IoT時代における国境をまたぐ特許権侵害、パテント2025、別冊No.31、Vol.78 No.3)。

また、例えば、森本純弁護士・弁理士は、「特許法では『譲渡』の定義がなされておらず、その意義については、『物の発明たる特許発明を化体した特許製品についての移転』…等とされているが、『譲渡』については、契約の締結、所有権の移転、物の引渡し、危険の移転等の様々な要素があり、貿易条件(インコタームズ)についても様々な類型がある。…当該売買が日本国内での『譲渡』と認められるか否かについては、画一的な判断基準があるわけではなく、個々の事案において…総合衡量して判断がなされることになるが、一般的には、海外から日本への侵害品の流入が特許法上の日本国内における『譲渡』と認められる例は限られるものと思料される。」と論じており、具体的な想定事例としては、髙部眞規子=大野聖二「渉外事件のあるべき解決方法」(パテントVol.65 No.3(2012)95頁以下)で大野聖二弁護士が論じた「Yチャイナ社が、例えば、横浜の港に製品を持っていく義務がある、あるいはZジャパン社の本店所在地まで持っていく義務があるというようなケースであれば、基本的にはYチャイナ社が輸入して譲渡している、そのように考えるのではないかと思っています。」という場合であれば、外国から日本国内向けにリアルな有体物を発送する行為が、日本国内における輸入ないし譲渡に該当すると考えている(国境を越えた取引に係る特許権侵害事案における損害、パテント2025、別冊No.31、Vol.78 No.3)。

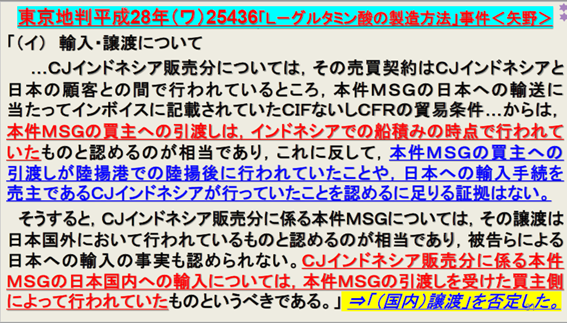

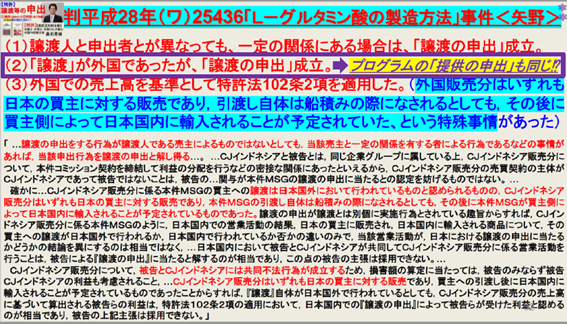

外国から日本国内向けにリアルな有体物を発送する行為が日本国内における譲渡に該当するかが正面から争われた東京地判平成28年(ワ)第25436号【Lグルタミン酸ナトリウム事件】は、インドネシア国内で製造された製品をインドネシア法人が日本顧客に対し販売した行為について、インボイスに記載されていた貿易条件についてインボイスにCIFないしCFRとの記載がなされていることから、製品の買主(日本顧客)への引渡しがインドネシアでの船積みの時点で行われていたとの認定がなされ、国内譲渡が否定されたが、逆に言えば、貿易条件が日本の港での引渡しとされていたならば、国内譲渡が認められた余地は大きい。そうであるとすると、貿易条件を日本の港と規定することは、危険負担等の観点からは有利であるが、特許の観点からは、日本の国の特許権侵害となるおそれを生じさせる点において不利であることとなる。(※【Lグルタミン酸ナトリウム事件】判決は、日本国内における「譲渡の申し出」は認めた。特許の観点からは、契約上の占有及び所有権移転場所のみならず、契約交渉地も重要である。)

この限りでは、今般のドワンゴ事件における「プログラムの提供」も、被告米国FC2社が、日本のユーザにプログラムを届ける義務を負っていたと考えれば、外国から日本国内向けにリアルな有体物を発送する行為と、外国から日本国内向けにプログラムを発信する行為とで、日本国内における譲渡等が認められるか否かについて、整合的理解が可能である。

なお、常に問題とされるカードリーダー最高裁判決(平成14・9・26民集56・7・1551、平成12(受)580)との整合性については、カードリーダー最高裁判決は、特許権と行為地の一致を要求するものであり(米国特許であれば行為地は米国内である必要があること)、米国特許権侵害を日本国内の行為につき判断することは属地主義に反するとした判決である。実際、同最高裁判決後のサンゴ砂事件判決(東京地裁平成14年(ワ)第1943号)では、米国国内の行為について米国特許権侵害の有無を判断した(当事者は、原告被告ともに日本企業だった。結論は非充足。)。何れにしても、ここでの問題は、外国から日本国内向けにリアルな有体物を発送する行為が日本国内における譲渡等が認められるか否かであり、これが認められたときは、日本国特許を国内譲渡に対し権利行使するだけであるから、もちろん特許権と行為地は一致しており、カードリーダー最高裁判決との不整合はない。

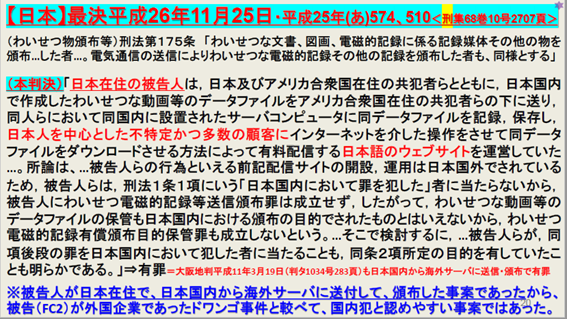

(7)特許法以外の各法律における域外適用(属地主義の縛りがない)

例えば、独占禁止法の適用基準は効果主義であり、日本が効果発生地であれば、行為地が外国であっても、日本の独占禁止法が適用される。(ex.最判平成29年12月12日平成28年(行ヒ)第233号民集第71巻10号1958頁「ブラウン管事件」)。この点は、主要諸外国も同様である。

また、個人情報保護法171条は、国内にある者への物品やサービスの提供に関し、国内にある者の個人情報を外国で取り扱う場合に日本の個人情報保護法を適用すると定めている。

知的財産法分野でも、令和5年改正不正競争防止法19条の3(平成5年法律第47号)が、国内事業者が日本国内で管理する営業秘密に対する国外からの侵害行為について、日本の不正競争防止法の適用を認めている。

その他、刑法(明治40年法律第45号)は、第1条第1項で「日本国内において罪を犯したすべての者に適用する」と原則を定める一方で、同条第2項等でその例外を定めている。例えば、次の場合は、日本国外で刑法違反の行為をしていますが、その行為者には刑法が適用されます(第1条第2項等参照)。

① 公海上を飛行する日本航空機内において、暴行して傷を負わせた場合

② 海外において、行使の目的で1万円札を偽造した場合

③ 海外において、日本国民が住居に放火した場合

④ 海外において、日本国の公務員が職務に関し賄賂を収受した場合

①②の場合は、その行為者が日本国民に限定されるが、③の場合は、その行為者が日本国民に、④の場合は、その行為者が日本国の公務員に限定される。①から④までの場合で行為者の要件が異なるのは、刑罰を科す趣旨がそれぞれ異なるからである。すなわち、①の場合は、日本航空機内での犯罪を日本国内での犯罪と同様に扱う旗国主義に基づいて、②の場合は、国家的利益、社会的利益を守る保護主義に基づいて、③の場合は、日本国が日本国民に対して統治権を行使する属人主義に基づいて、④の場合は、属人主義及び日本国の公務の公正さに対する国民の信頼等を守る保護主義に基づいています。

日本国外での違法行為に国内法を適用する旨の規定は、刑法以外にも会社更生法(平成14年法律第154号)、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)、サリン等による人身被害の防止に関する法律(平成7年法律第78号)等に置かれている。

人、物、情報等が日本国外に容易に移動できる現実を踏まえれば、今後は、日本国の国家的利益、日本国民の利益等を保護するため、日本国外での違法行為に国内法を適用する旨の規定を置く法律が増えていくのかもしれない。(参議院法制局2020年4月)

https://houseikyoku.sangiin.go.jp/column/column061.htm

(8)小括

以上のとおりであるから、各最高裁判決によっても依然として未解決論点は残っており、今後の国内外における裁判例の蓄積を注視すべきであろう。諸外国においても「外国サーバ問題」について多数の判決がなされている。国際調和の観点からも各国の裁判結果は影響を与え合うため、常にウォッチを欠かせない。

以下においては、各最高裁判決の原判決を改めて考察する。各最高裁判決は、各原判決が定立した規範を曖昧にしたが、あてはめに用いた事実は各知財高裁判決と相当程度共通するから、当面は、各知財高裁判決の規範及びあてはめが判断指針となると思われる。

2.各原判決(東京地判・知財高判)(属地主義について)

2-1.システムの「生産」について(①JP6526304(システム特許))

(1)一審判決(東京地判令和元年(ワ)第25152号)~日本国内における「生産」否定

一審判決は、属地主義の原則から、特許法2条3項1号の「生産」(日本国内における「生産」)に該当するためには、特許発明の全ての構成要件を満たす物が、日本国内において新たに作り出されることが必要であるという規範を立てたうえで、被告各システムの構成要素である被告各サーバは、いずれも米国内に存在し、日本国内に存在するユーザ端末のみでは、本件特許に係る発明の全ての構成要件を充足しないから、被控訴人らが被告各システムを日本国内で「生産」したものとは認められないとした。(※一審判決は、被告各システムが本件特許発明の技術的範囲に属する旨を判断した上で、日本国内における「生産」を否定した。)

(2)原判決(知財高裁大合議判決)~日本国内における「生産」肯定

インターネット等のネットワークを介して、サーバと端末が接続され、全体としてまとまった機能を発揮するシステム(ネットワーク型システム)の発明における「生産」とは、単独では当該発明の全ての構成要件を充足しない複数の要素が、ネットワークを介して接続することによって互いに有機的な関係を持ち、全体として当該発明の全ての構成要件を充足する機能を有するようになることによって、当該システムを新たに作り出す行為をいうものと解される。

被告サービス1のFLASH版においては、ユーザ端末が各ファイルを受信した時点において、サーバとユーザ端末はインターネットを利用したネットワークを介して接続されており、ユーザ端末のブラウザにおいて動画上にコメントをオーバーレイ表示させることが可能となるから、ユーザ端末が上記各ファイルを受信した時点で、全ての構成要件を充足する機能を備えた被告システム1が新たに作り出されたものということができる。

各ファイルが米国に存在するサーバから国内のユーザ端末へ送信され、ユーザ端末がこれらを受信することは、米国と我が国にまたがって行われるものであり、また、新たに作り出される被告システム1は、米国と我が国にわたって存在するものである。

ネットワーク型システムにおいて、サーバが日本国外(国外)に設置されることは、現在、一般的に行われており、また、サーバがどの国に存在するかは、ネットワーク型システムの利用に当たって障害とならないことからすれば、サーバが国外に存在していたとしても、当該システムを構成する端末が日本国内(国内)に存在すれば、これを用いて当該システムを国内で利用することは可能であり、その利用は、特許権者が当該発明を国内で実施して得ることができる経済的利益に影響を及ぼし得るものである。そうすると、ネットワーク型システムの発明について、属地主義の原則を厳格に解釈し、当該システムを構成する要素の一部であるサーバが国外に存在することを理由に、一律に我が国の特許法2条3項の「実施」に該当しないと解することは、サーバを国外に設置さえすれば特許を容易に回避し得ることとなり、当該システムの発明に係る特許権について十分な保護を図ることができないこととなって、妥当ではない。

ネットワーク型システムを新たに作り出す行為が日本国内における「生産」に該当するか否かは、当該システムを構成する要素の一部であるサーバが国外に存在する場合であっても、当該行為の具体的態様、当該システムを構成する各要素のうち国内に存在するものが当該発明において果たす機能・役割、当該システムの利用によって当該発明の効果が得られる場所、その利用が当該発明の特許権者の経済的利益に与える影響等を総合考慮し、当該行為が我が国の領域内で行われたものとみることができるときは、特許法2条3項1号の「生産」に該当すると解するのが相当である。

本件生産についてみると、米国に存在するサーバから国内のユーザ端末に各ファイルが送信され、国内のユーザ端末がこれらを受信することによって行われるものであって、当該送信及び受信(送受信)は一体として行われ、国内のユーザ端末が各ファイルを受信することによって被告システムが完成することからすれば、上記送受信は国内で行われたものと観念することができる。次に、被告システムは、米国に存在する被控訴人Y1のサーバと国内に存在するユーザ端末とから構成されるものであるところ、国内に存在する上記ユーザ端末は、本件発明の主要な機能である動画上に表示されるコメント同士が重ならない位置に表示されるようにするために必要とされる構成要件1Fの判定部の機能と構成要件1Gの表示位置制御部の機能を果たしている。さらに、被告システムはユーザ端末を介して国内から利用することができるものであって、コメントを利用したコミュニケーションにおける娯楽性の向上という本件発明1の効果は国内で発現しており、また、その国内における利用は、控訴人が本件発明1に係るシステムを国内で利用して得る経済的利益に影響を及ぼし得るものである。以上の事情を総合考慮すると、本件生産は、我が国の領域内で行われたものとみることができる。

被告システムは、米国FC2が被告システムに係るウェブサーバ、動画配信用サーバ及びコメント配信用サーバを設置及び管理しており、これらのサーバが、HTMLファイル及びSWFファイル、動画ファイル並びにコメントファイルをユーザ端末に送信し、ユーザ端末による各ファイルの受信は、ユーザによる別途の操作を介することなく、米国FC2がサーバにアップロードしたプログラムの記述に従い自動的に行われるものであることからすれば、被告システムを「生産」した主体は被控訴人であるというべきである。…

…被控訴人らは、①被告各システムの「生産」に関連する被控訴人FC2の行為は、被告各システムに対応するプログラムを製作すること及びサーバに当該プログラムをアップロードすることに尽き、いずれも米国内で完結しており、その後、ユーザ端末にコメントや動画が表示されるまでは、ユーザらによるコメントや動画のアップロードを含む利用行為が存在するが、ユーザ端末の表示装置は汎用ブラウザであって、当該利用行為は、本件各発明の特徴部分とは関係がない、②被告システム1において、ユーザ端末は、被控訴人FC2がサーバにアップロードしたプログラムの記述並びに第三者が被控訴人FC2のサーバにアップロードしたコメント及び被控訴人FC2のサーバにアップロードした動画(被告システム2及び3においては第三者のサーバにアップロードした動画)の内容に従って、動画及びコメントを受動的に表示するだけものにすぎず、ユーザ端末に動画やコメントが表示されるのは、既に生産された装置(被告各システム)をユーザがユーザ端末の汎用ブラウザを用いて利用した結果にすぎず、そこに「物」を「新たに」「作り出す行為」は存在しない、③乙311記載の「一般に、通信に係るシステムはデータの送受を伴うものであるため、データの送受のタイミングで毎回、通信に係るシステムの生産、廃棄が一台目、二台目、三台目、n台目と繰り返されることまで「生産」に含める解釈は、当該システムの中でのデータの授受の各タイミングで当該システムが再生産されることになり、採用しがたい」との指摘によれば、被控訴人FC2の行為は本件発明1の「生産」に該当しないというべきである旨主張する。

しかしながら、①については、被控訴人FC2が被告システム1に対応するプログラムを製作すること及びサーバに当該プログラムをアップロードすることのみでは、前記aのとおり、本件発明1の全ての構成要件を充足する機能を備えた被告システム1が完成していないというべきである。

②については、前記aのとおり、被控訴人FC2の動画配信用サーバ及びコメント配信用サーバとユーザ端末がインターネットを利用したネットワークを介して接続され、ユーザ端末が必要なファイルを受信することによって、本件発明1の全ての構成要件を充足する機能を備えた被告システム1が新たに作り出されるのであって、ユーザ端末が上記ファイルを受信しなければ、被告システム1は、その機能を果たすことができないものである。

③については、上記のとおり、被告システム1は、被控訴人FC2の動画配信用サーバ及びコメント配信用サーバとユーザ端末がインターネットを利用したネットワークを介して接続され、ユーザ端末が必要なファイルを受信することによって新たに作り出されるものであり、ユーザ端末のブラウザのキャッシュに保存されたファイルが廃棄されるまでは存在するものである。また、上記ファイルを受信するごとに被告システム1が作り出されることが繰り返されるとしても、そのことを理由に「生産」に該当しないということはできない。

よって、被控訴人らの上記主張は理由がない。

2-2.知財高判平成30年(ネ)第10077号<本多裁判長>(②JP4734471(プログラム特許))における「プログラムの提供」との対比

知財高判平成30年(ネ)第10077号において問題とされた一部の特許発明の対象は「プログラム」であり、米国FC2が米国に所有するサーバーから、日本国内に所在するユーザに向けて「プログラム」を配信していた行為が、日本国特許法にいう「提供」に該当するかという論点に関して、先行事件の判決は、以下のとおり判示して、日本国特許法にいう(国内の)「提供」に該当すると判断した。(「表示装置」のクレームも間接侵害成立。)

「…ネットワークを通じて送信され得る発明につき特許権侵害が成立するために、…形式的にも全て日本国の領域内で完結することが必要であるとすると、…サーバ等の一部の設備を国外に移転するなどして容易に特許権侵害の責任を免れることとなってしまうところ、…かかる潜脱的な行為を許容することは著しく正義に反する…。…

①当該提供が日本国の領域外で行われる部分と領域内で行われる部分とに明確かつ容易に区別できるか、

②当該提供の制御が日本国の領域内で行われているか、

③当該提供が日本国の領域内に所在する顧客等に向けられたものか、

④当該提供によって得られる特許発明の効果が日本国の領域内において発現しているかなどの諸事情を考慮し、

当該提供が実質的かつ全体的にみて、日本国の領域内で行われたものと評価し得るときは、日本国特許法にいう「提供」に該当すると解するのが相当である。」

「…本件配信は、日本国の領域内に所在するユーザが被控訴人ら各サービスに係るウェブサイトにアクセスすることにより開始され、完結されるものであって…、

①本件配信につき日本国の領域外で行われる部分と日本国の領域内で行われる部分とを明確かつ容易に区別することは困難であるし、

②本件配信の制御は、日本国の領域内に所在するユーザによって行われるものであり、また、

③本件配信は、動画の視聴を欲する日本国の領域内に所在するユーザに向けられたものである。さらに、

④本件配信によって初めて、日本国の領域内に所在するユーザは、コメントを付すなどした…動画を視聴することができるのであって、本件配信により得られる本件発明1-9及び10の効果は、日本国の領域内において発現している。

これらの事情に照らすと、本件配信は、その一部に日本国の領域外で行われる部分があるとしても、これを実質的かつ全体的に考察すれば、日本国の領域内で行われたものと評価するのが相当である。」

2-3.知財高判大合議判決と知財高判平成30年(ネ)第10077号との対比

知財高判平成30年(ネ)第10077号は、外国サーバから日本へのプログラムの提供につき、上記①②③④の要件を規範として立てて当てはめた。これら①②③④の要件は、日本のユーザからのリクエストに応じて外国サーバから日本のユーザに向けてプログラムを送信すれば常に成り立つように思われ、同判決も自然に当てはめて「プログラム」の日本国内における提供を認めた。

知財高裁大合議判決は、サーバが国外に存在する場合であっても、当該行為の具体的態様、当該システムを構成する各要素のうち国内に存在するものが当該発明において果たす機能・役割、当該システムの利用によって当該発明の効果が得られる場所、その利用が当該発明の特許権者の経済的利益に与える影響等を総合考慮するものであるから、規範自体が規範的なものに留まり、特許権者と被疑侵害者のバランスを採った規範である。

もっとも、「具体的態様」のあてはめが「米国に存在するサーバから国内のユーザ端末に各ファイルが送信され、国内のユーザ端末がこれらを受信することによって行われるものであって、当該送信及び受信(送受信)は一体として行われ、国内のユーザ端末が各ファイルを受信することによって被告システムが完成すること」という抽象的なファイルの送受信であり、国を跨るネットワークにおいて常に成り立つものである。

他方、「当該システムを構成する各要素のうち国内に存在するものが当該発明において果たす機能・役割」のあてはめについては、「国内に存在する上記ユーザ端末は、本件発明の主要な機能である動画上に表示されるコメント同士が重ならない位置に表示されるようにするために必要とされる構成要件1Fの判定部の機能と構成要件1Gの表示位置制御部の機能を果たしている。」と判示しており、本件発明の課題解決に係る重要部分が日本国内にあるユーザ端末により実現されているという事実を摘示しており、本件発明の技術的意義、本質的部分の主張が重要となる(このような議論は、例えば、サポート要件を議論するときに、本件発明の課題により結論が左右されることと通ずるものがある。)。何れにしても、この判断基準では、一般にネットワーク関連発明では、サーバ所在地で特許発明の機能・役割が発揮されるものではなく、端末所在地で特許発明の機能・役割が発揮されるから、サーバの所在地が国外であり端末が国内である場合には成り立ちやすいものである。(※逆に、サーバの所在地が国内であり、端末が国外である場合には成り立ち難いが、そのような場合に日本国内における実施が無いと判決されるのであろうか。更に言えば、その場合に外国の裁判所において、当該外国の特許権を侵害したとして判決されることに違和感はないのか、という考察も必要であろう。)

次に、「当該システムの利用によって当該発明の効果が得られる場所」についても、外国サーバから日本のユーザに向けてプログラムを送信すれば常に成り立つように思われる。

続いて最後に「その利用が当該発明の特許権者の経済的利益に与える影響等」についても、外国サーバから日本のユーザに向けてプログラムを送信すれば上記「効果」は日本で現れることになるから、日本の特許権者、特に日本で競合事業を実施している者であれば常に成り立つように思われる。

そうすると、知財高裁大合議判決が示した規範に含まれる4要素のうち、結論に影響を大きく及ぼす要素は、「当該システムを構成する各要素のうち国内に存在するものが当該発明において果たす機能・役割」である。これは、外国にサーバがあるときに常に成り立つわけではなく、サーバが当該における重要な機能・役割を果たす場合もあり、その場合は国内実施は否定されるかもしれない。逆に、サーバが国内、端末が国外の場合であっても、サーバが当該発明における重要な機能・役割を果たす場合には国内実施が肯定されるかもしれない。そうすると、サーバに限らず一部国外という状況を想定した特許出願戦略としては、発明の課題解決原理がサーバにあるクレーム、端末装置にあるクレーム、その他、色々な場合を想定する工夫の余地がある。(もっとも、上述したとおり、一般に、ネットワーク関連発明では、サーバ所在地で特許発明の機能・役割が発揮されるものではなく、端末所在地で特許発明の機能・役割が発揮されるから、サーバの所在地が国外であり端末が国内である場合には成り立ちやすいものである。)

3.知財高裁大合議判決の規範及び当てはめの妥当性について~各最高裁判決にも通ずる

知財高裁大合議判決は、特許発明に係るシステムの「生産」主体が被控訴人(米国FC2)であることについて、『被控訴人FC2が、上記ウェブサーバ、動画配信用サーバ及びコメント配信用サーバを設置及び管理しており、これらのサーバが、HTMLファイル及びSWFファイル、動画ファイル並びにコメントファイルをユーザ端末に送信し、ユーザ端末による各ファイルの受信は、ユーザによる別途の操作を介することなく、被控訴人FC2がサーバにアップロードしたプログラムの記述に従い、自動的に行われるものであることからすれば、被告システム1を「生産」した主体は、被控訴人FC2であるというべきである。…ユーザの各行為は、被控訴人FC2の管理するウェブページの閲覧を通じて行われるものにとどまり、ユーザ自身が被告システム1を「生産」する行為を主体的に行っていると評価することはできない。』と判示した。

このように、知財高裁大合議判決が、本件特許発明に係るシステムの「生産」主体が被控訴人(米国FC2)であること自体に違和感はないが、このように「生産」主体を決定する文脈では「被控訴人FC2が、上記ウェブサーバ、動画配信用サーバ及びコメント配信用サーバを設置及び管理しており、これらのサーバが、HTMLファイル及びSWFファイル、動画ファイル並びにコメントファイルをユーザ端末に送信し、ユーザ端末による各ファイルの受信は、ユーザによる別途の操作を介することなく、被控訴人FC2がサーバにアップロードしたプログラムの記述に従い、自動的に行われる」として、サーバの重要性を強調した。

これに対し、知財高裁大合議判決は、本件特許発明に係るシステムの「生産」場所の評価を決定する文脈では、「国内に存在する上記ユーザ端末は、本件発明の主要な機能である動画上に表示されるコメント同士が重ならない位置に表示されるようにするために必要とされる構成要件1Fの判定部の機能と構成要件1Gの表示位置制御部の機能を果たしている。」と判示してユーザ端末の機能・役割の重要性を強調し、また、被控訴人の反論に対する判示として、「被控訴人FC2が被告システム1に対応するプログラムを製作すること及びサーバに当該プログラムをアップロードすることのみでは、前記aのとおり、本件発明1の全ての構成要件を充足する機能を備えた被告システム1が完成していないというべきである。…被控訴人FC2の動画配信用サーバ及びコメント配信用サーバとユーザ端末がインターネットを利用したネットワークを介して接続され、ユーザ端末が必要なファイルを受信することによって、本件発明1の全ての構成要件を充足する機能を備えた被告システム1が新たに作り出されるのであって、ユーザ端末が上記ファイルを受信しなければ、被告システム1は、その機能を果たすことができないものである」と判示して、要するに、本件特許発明に係るシステムはサーバのみで完成せず、「ユーザ端末が必要なファイルを受信すること」により完成=新たに作り出されると判示しており、ユーザ端末の機能・役割の重要性を強調した。

このように、知財高裁大合議判決は、本件特許発明に係るシステムの「生産」につい、主体論ではサーバの重要性を強調しており、生産場所の評価を決定する文脈ではユーザ端末の機能・役割の重要性を強調しているものであり、矛盾とまでは言えないとしても、ねじれがある。

(ドワンゴ先行訴訟判決がユーザの行為を米国FC2の行為と見做す規範的行為論は否定したこと、また、著作権の事案であるが最高裁(一小)令和4年10月24日判決(令和3年(受)1112)が生徒の演奏を音楽教室の演奏と見做す規範的行為論を否定したことに鑑み、知財高裁大合議判決は、ユーザの行為を米国FC2の行為と見做すという論理構成ではない。この点は、各最高裁判決も同様である。)

以 上

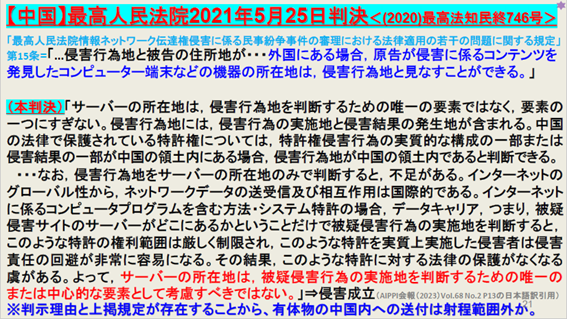

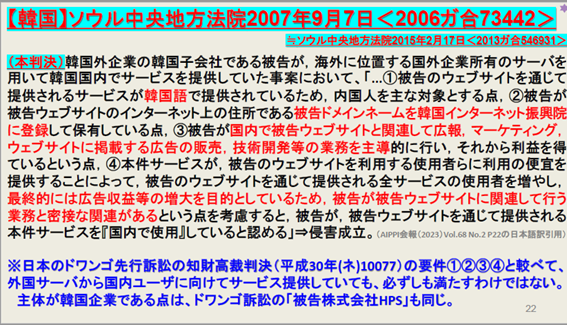

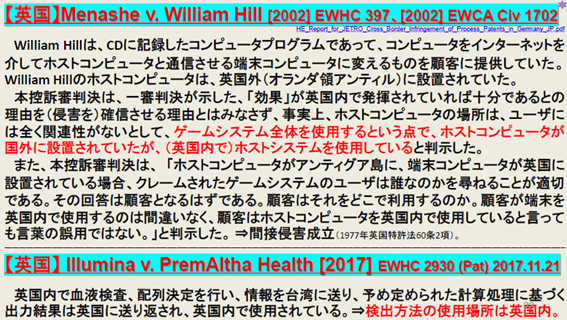

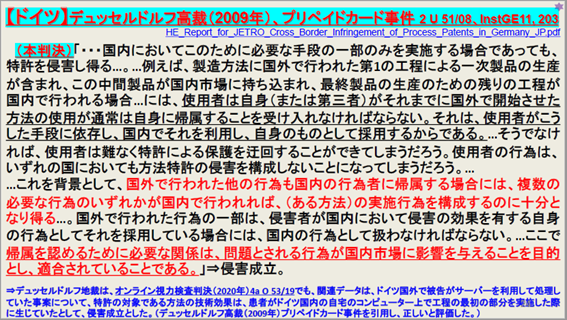

【関連情報の紹介(「外国サーバ問題」に関する諸外国の判決+日本の裁判例)】

【1.「外国サーバ問題」に関する諸外国の判決】

【2.「外国サーバ問題」に関する日本の判決)】

以 上

(上告人・被告)株式会社ドワンゴ

(被上告人・原告)米国FC2, INC.

執筆:高石秀樹(弁護士・弁理士)(特許ニュースの原稿を追記・修正したものです。)

監修:吉田和彦(弁護士・弁理士)

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。

〒100-8355 東京都千代田区丸の内3-3-1新東京ビル6階

中村合同特許法律事務所(第二東京弁護士会)