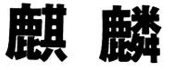

本件商標

知財高判令和7年6月16日(令和6年(行ケ)第10107号)(中平健裁判長)

◆判決本文

【判決要旨】

1.商標法4条1項11号該当性について

(1)同号における商標の類否判断の基準

商標の類否は、対比される両商標が同一又は類似の商品又は役務に使用された場合に、商品又は役務の出所につき誤認混同を生ずるおそれがあるか否かによって決すべきであるが、それには、そのような商品又は役務に使用された商標がその外観、観念、称呼等によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すべきであり、かつ、その商品又は役務の取引の実情を明らかにしうる限り、その具体的な取引状況に基づいて判断するのが相当である。

そして、商標はその構成部分全体によって他人の商標と識別すべく考案されているものであるから、みだりに、商標構成部分の一部を抽出し、この部分だけを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判定することは許されないが、簡易、迅速を尊ぶ取引の実際においては、各構成部分がそれを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものと認められない商標は、常に必ずしもその構成部分全体の名称によって称呼、観念されず、しばしば、その一部だけによって簡略に称呼、観念され、一個の商標から二個以上の称呼、観念の生ずることがあるのは、経験則の教えるところである。

また、複数の構成部分を組み合わせた結合商標と解されるものについて、商標の構成部分の一部を抽出し、この部分だけを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することは、その部分が取引者、需要者に対し商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められる場合や、それ以外の部分から出所識別標識としての称呼、観念が生じないと認められる場合などを除き、許されないというべきである。

(2)本件商標の分離・要部観察の許否

本件商標は、図形部分と文字部分とからなる結合商標と理解されるところ、図形部分と文字部分とは、それを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものとは認められず、図形部分と文字部分とが一体として看取されるといった必然性も見出せないから、本件商標からは、文字部分を抽出し、当該文字部分だけを各引用商標と比較して商標の類否を判断することも許されるというべきである。

そして、本件商標の指定商品は、ぎょうざ、しゅうまい、穀物の加工品等の食品であり、その需要者は一般消費者であると認められるところ、「フーズ」の語は上記のとおり食品を意味する英語である「foods」を片仮名表記したものとしてわが国において周知であること、企業名の後ろに「フーズ」を付して食品会社であることを示す例も、多数見受けられるところ、これらの例では著名な企業名が「フーズ」の前に冠されていることからすると、本件商標の文字部分のうち「フーズ」の部分の自他識別力は、「キリン」の部分に比べ弱いものということができる。

本件商標の図形部分は、その姿に加え、文字部分の一部である「キリン」と相まって、「麒麟」をモチーフにしたものという印象を与える一方、文字部分の「キリン」に看者の注意を集めるという面もあるということができ、図形部分が文字部分の「キリン」と共通する印象を与えることから直ちに、本件商標の図形部分と文字部分が不可分一体であって、商標の類否判断に当たって文字部分を要部として抽出することができない、とはいえない。

これらによると、本件商標は、文字部分のうちの自他識別力を有する部分である「キリン」を要部として抽出することができるというべきである。

(3)本件商標と各引用商標との類否

本件指定商品と、各引用商標の指定商品・役務は、いずれもその指定商品・役務の内容から、需要者は一般の消費者であると認められるところ、一般の消費者は、必ずしも商標の構成を細部にわたり記憶して取引に当たるものとはいえないから、そのような需要者が通常有する注意力の程度を踏まえて、本件商標と各引用商標の外観、称呼及び観念の要素を総合勘案することとなる。

本件商標と各引用商標は、外観において相違するものの、想像上の動物である麒麟の観念及び「キリン」の称呼を共通にするものであり、本件商標からは「キリンフーズ」との称呼も生じるものの、前記のとおり商品の自他識別標識として分離抽出することができる要部から生じる「キリン」の称呼及び想像上の動物である麒麟の観念を共通とするものであり、外観の相違は、称呼、観念の共通性による印象を凌駕するほど顕著なものということはできないといえる。

これらの外観、称呼及び観念によって、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、本件商標と各引用商標は、全体として、商品・役務の出所について誤認混同を生じるおそれがある類似の商標であると認められる。

(4)商品の類否及び結論

また、本件指定商品は、各引用商標の指定商品若しくは指定役務と同一ないし類似する。

よって、本件商標は、他人の登録商標である各引用商標と類似する商標であって、その商標登録に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用するものであるから、商標法4条1項11号に該当する。

【コメント】

まず、判決要旨1(1)第1段落は、商標法4条1項11号における商標の類否判断の基準一般について、判例(最三小判昭和43年2月27日民集22巻2号399頁〔氷山印事件〕)によったものである。

また、判決要旨1(1)第2段落は、商標法4条1項11号における商標の類否判断の基準のうち、特に結合商標の分離・要部観察の許否の判断基準について、判例として、「最高裁昭和34年(オ)第856号同36年6月23日第二小法廷判決・民集15巻6号1689頁」〔三桝紋章事件〕を引用・参照するものの、その判示内容からより直接的には、三桝紋章事件最判を引用・参照して同旨を判示した最一小判昭和38年12月5日民集17巻12号1621頁〔リラ宝塚事件〕によったものと理解される。

さらに、判決要旨1(1)第3段落は、商標法4条1項11号における商標の類否判断の基準のうち、特に結合商標の分離・要部観察の許否の判断基準について、判例として、上記「最高裁昭和38年判決」〔リラ宝塚事件〕及び「最高裁平成3年(行ツ)第103号同5年9月10日第二小法廷判決・民集47巻7号5009頁」〔SEIKO EYE事件〕をも引用・参照するものの、その判示内容からより直接的には、リラ宝塚事件及びSEIKO EYE事件各最判を引用・参照して同旨を判示した最二小判平成20年9月8日集民228号561頁〔つつみのおひなっこや事件〕によったものと理解される。

この点、商標法4条1項11号における商標の類否判断の基準のうち、特に結合商標の分離・要部観察の許否の判断基準について、リラ宝塚事件最判が、三桝紋章事件最判を引用・参照して、「簡易、迅速をたつとぶ取引の実際においては、各構成部分がそれを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものと認められない商標は、常に必らずしもその構成部分全体の名称によつて称呼、観念されず、しばしば、その一部だけによつて簡略に称呼、観念され、一個の商標から二個以上の称呼、観念の生ずることがある」旨を判示した(下線部は筆者の付記。以下同様)。これに対し、つつみのおひなっこや事件最判は、リラ宝塚事件及びSEIKO EYE事件各最判を引用・参照して、「複数の構成部分を組み合わせた結合商標と解されるものについて、商標の構成部分の一部を抽出し、この部分だけを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することは、その部分が取引者、需要者に対し商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められる場合や、それ以外の部分から出所識別標識としての称呼、観念が生じないと認められる場合などを除き、許されない」旨を判示した。その結果、リラ宝塚事件及びつつみのおひなっこや事件各最判の各下線部の判示事項の関係及び射程範囲が問題とされ、現在、様々な下級審裁判例及び学説が併存する状況にある(同状況の詳細は、中川隆太郎「商標登録に向けて何を検討すべきか-結合商標の分離観察の基本と応用」ジュリスト1589号88頁等を参照されたい)。

ここで、判決要旨1(1)第2段落及び第3段落は、各上記のとおり、リラ宝塚事件及びつつみのおひなっこや事件各最判の各判断基準を各引用・参照するに留まり、同各最判の上記各下線部の判示事項の関係及び射程範囲の問題それ自体については、特に直接的かつ明示的には判断を示さなかったものである。

もっとも、あてはめにおいて、判決要旨1(2)第1段落は、図形部分と文字部分とからなる結合商標である本件商標について、リラ宝塚事件最判による上記下線部の判示に係る判断基準により、当該文字部分の分離観察を肯定したものと理解される。そして、判決要旨1(2)第2~4段落は、上記文字部分について、つつみのおひなっこや事件最判による上記下線部の判示に係る例示の判断基準により、「キリン」の文字部分の分離・要部観察を肯定したものと理解される。

このような判決要旨1(2)におけるリラ宝塚事件及びつつみのおひなっこや事件各最判の各判断基準のあてはめの仕方は、判決要旨1(2)が前提としたであろう同各判断基準の関係及び射程範囲を示唆するものと理解されるとともに、特に、知財高判令和7年4月24日(令和6年(行ケ)第10095号)裁判所ウェブサイト〔日本食育防災士事件〕が、「防災士」部分の周知性が高くないことをもって、つつみのおひなっこや事件最判の前段の判断基準の例示への該当性を否定し、「食育」部分が独自の意味を有することをもって、つつみのおひなっこや事件最判の後段の判断基準の例示への該当性を否定し、かかる「食育」部分及び「防災士」部分を一連一体としてリラ宝塚事件最判の包括的な判断基準への該当性を否定したこととの比較において、対照的なあてはめの仕方として、実務上参考になろう。

判決要旨1(3)は、一般に結合商標の分離・要部観察を肯定する場合に比較的簡略に商標の類似も肯定する裁判例が多い中で、図形部分及び「フーズ」の文字部分をも含む本件商標と各引用商標の外観上の相違が大きいことに鑑み、需要者である一般消費者の通常の注意力が必ずしも高くないことを踏まえつつ、比較的詳細に本件商標が各引用商標と類似することを判示したものと理解される。

【判決の抜粋】

1.商標法4条1項11号該当性について

(1)同号における商標の類否判断の基準

「商標の類否は、対比される両商標が同一又は類似の商品又は役務に使用された場合に、商品又は役務の出所につき誤認混同を生ずるおそれがあるか否かによって決すべきであるが、それには、そのような商品又は役務に使用された商標がその外観、観念、称呼等によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すべきであり、かつ、その商品又は役務の取引の実情を明らかにしうる限り、その具体的な取引状況に基づいて判断するのが相当である(最高裁昭和39年(行ツ)第110号同43年2月27日第三小法廷判決・民集22巻2号399頁参照)。

そして、商標はその構成部分全体によって他人の商標と識別すべく考案されているものであるから、みだりに、商標構成部分の一部を抽出し、この部分だけを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判定することは許されないが、簡易、迅速を尊ぶ取引の実際においては、各構成部分がそれを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものと認められない商標は、常に必ずしもその構成部分全体の名称によって称呼、観念されず、しばしば、その一部だけによって簡略に称呼、観念され、一個の商標から二個以上の称呼、観念の生ずることがあるのは、経験則の教えるところである(最高裁昭和34年(オ)第856号同36年6月23日第二小法廷判決・民集15巻6号1689頁参照)。

また、複数の構成部分を組み合わせた結合商標と解されるものについて、商標の構成部分の一部を抽出し、この部分だけを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することは、その部分が取引者、需要者に対し商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められる場合や、それ以外の部分から出所識別標識としての称呼、観念が生じないと認められる場合などを除き、許されないというべきである(最高裁昭和38年判決、最高裁平成3年(行ツ)第103号同5年9月10日第二小法廷判決・民集47巻7号5009頁、最高裁平成19年(行ヒ)第223号同20年9月8日第二小法廷判決・集民228号561頁参照)。」

(2)本件商標の分離・要部観察の許否

「本件商標は、図形部分と文字部分とからなる結合商標と理解されるところ、図形部分と文字部分とは、それを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものとは認められず、図形部分と文字部分とが一体として看取されるといった必然性も見出せないから、本件商標からは、文字部分を抽出し、当該文字部分だけを各引用商標と比較して商標の類否を判断することも許されるというべきである。

そして、本件商標の指定商品は、前記第2の1⑴のとおり、ぎょうざ、しゅうまい、穀物の加工品等の食品であり、その需要者は一般消費者であると認められるところ、「フーズ」の語は上記のとおり食品を意味する英語である「foods」を片仮名表記したものとしてわが国において周知であること、企業名の後ろに「フーズ」を付して食品会社であることを示す例も、「サントリーフーズ株式会社」(甲63)、「住商フーズ株式会社」(甲64)、「ANAフーズ株式会社」(甲65)等、多数見受けられるところ、これらの例では著名な企業名が「フーズ」の前に冠されていること(その他にも甲66、67、84ないし92)からすると、本件商標の文字部分のうち「フーズ」の部分の自他識別力は、「キリン」の部分に比べ弱いものということができる。

本件商標の図形部分の円形の輪郭内に描かれた、上記のとおり特徴的な動物の図形は、わが国において一般に知られる上記ウシ目キリン科の哺乳類である実際に生息するキリンの姿とはほど遠く、それ自体として実在する特定の動物を表したものとはみられないものの、図形の動物の長いひげや鬣、細長い顔や雲の上を駆ける姿、文字部分の一部である「キリン」の文字から、上記「きりん【麒麟】」の意味の一つである、「中国で聖人の出る前に現れるという想像上の動物」である「麒麟」をモチーフにしたものという印象を与える。なお、このように、本件商標の図形部分は、その姿に加え、文字部分の一部である「キリン」と相まって、「麒麟」をモチーフにしたものという印象を与えるところ、図形部分及びそれを含む本件商標全体の態様や、前記のとおり、識別力の弱い「フーズ」の語が著名な企業名の後にくる例があること、及び後記エ(ア)のとおりの「キリン」の文字部分に係る企業の周知性に鑑みると、本件商標の図形部分は、文字部分の「キリン」に看者の注意を集めるという面もあるということができ、図形部分が文字部分の「キリン」と共通する印象を与えることから直ちに、本件商標の図形部分と文字部分が不可分一体であって、商標の類否判断に当たって文字部分を要部として抽出することができない、とはいえない。

これらによると、本件商標は、文字部分のうちの自他識別力を有する部分である「キリン」を要部として抽出することができるというべきである。」

(3)本件商標と各引用商標との類否

「本件指定商品と、各引用商標の指定商品・役務は、いずれもその指定商品・役務の内容から、需要者は一般の消費者であると認められるところ、一般の消費者は、必ずしも商標の構成を細部にわたり記憶して取引に当たるものとはいえないから、そのような需要者が通常有する注意力の程度を踏まえて、本件商標と各引用商標の外観、称呼及び観念の要素を総合勘案することとなる。

本件商標と各引用商標は、外観において相違するものの、想像上の動物である麒麟の観念及び「キリン」の称呼を共通にするものであり、本件商標からは「キリンフーズ」との称呼も生じるものの、前記のとおり商品の自他識別標識として分離抽出することができる要部から生じる「キリン」の称呼及び想像上の動物である麒麟の観念を共通とするものであり、外観の相違は、称呼、観念の共通性による印象を凌駕するほど顕著なものとい

うことはできないといえる。

これらの外観、称呼及び観念によって、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、本件商標と各引用商標は、全体として、商品・役務の出所について誤認混同を生じるおそれがある類似の商標であると認められる。」

(4)商品の類否及び結論

「本件指定商品は、各引用商標の指定商品若しくは指定役務と同一ないし類似する。」

「以上のとおり、本件商標は、他人の登録商標である各引用商標と類似する商標であって、その商標登録に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用するものであるから、商標法4条1項11号に該当する。」

【Keywords】全体観察、結合商標、分離観察、要部観察、キリンフーズ、KIRIN、麒麟、キリン

※本稿の内容は、一般的な情報を提供するものであり、法律上の助言を含みません

文責:弁護士・弁理士 飯田 圭(第二東京弁護士会)

本件に関するお問い合わせ先:k_iida☆nakapat.gr.jp (☆を@に読み替えてください)