-知財高判平成30年(ネ)10034「ソレノイド」事件<菅野裁判長>-

◆判決本文

【本判決の要旨、若干の考察】

1.請求項1

「相手側ハウジング部材に備えられた取付孔に収容されるソレノイドであって,

前記ソレノイドは,前記取付孔に入り込まれるケース部材,該ケース部材の内側に収納されるコイル部材,前記ケース部材の一方の開口端部の内側に固定され前記コイル部材の内筒部に延出するセンタポスト部材,前記コイル部材の内筒部に位置し有底円筒状のスリーブにより囲まれ往復動可能なプランジャが配置されるプランジャ室,前記ケース部材の他方の開口端部と前記プランジャ室との間に配置されるアッパープレート,該アッパープレートの外側で前記取付孔に密封嵌合して該取付孔の開口部を塞ぐ耐食性材料による端部部材,外部雰囲気の進入を抑制するために前記取付孔と前記端部部材の間に配置されるシール部材,及び前記プランジャに接続されバルブ部の弁体の開閉動作を可能とするロッドを備え,前記ソレノイドの前記バルブ部側の外周に前記バルブ部側からの流体の進入を防止するシール部材を設けることを特徴とするソレノイド。」

2.原審・東京地判平成29年(ワ)3569<嶋末裁判長>

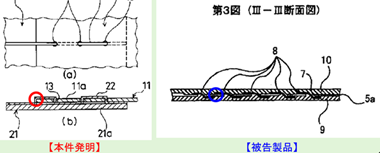

…「密封嵌合」がどの程度の密封性を要するのかは,上記のみでは一義的明確には定まらないから,本件明細書の特許請求の範囲以外の記載及び図面を考慮して解釈すべきである(特許法70条2項…)。…本件発明は,耐食性に対して有利な構造であり,高い信頼性や長寿命を得ることなどを目的とするものであり(段落【0014】),そのための手段として,ハウジング部材に備えられた取付孔に密封嵌合して取付孔の開口部を塞ぐ耐食性材料による端部部材により外部雰囲気(湿気や水などの流体)の進入を抑制させることとし(段落【0015】,【0016】),その効果として,ソレノイドの耐食性を向上することを可能とする発明である(段落【0046】)。そうすると,端部部材が取付孔に密封嵌合する程度は,ソレノイドの耐食性を向上させる効果をもたらすように外部雰囲気の進入を抑制させる程度である必要があるというべきである。…

原告は,端部部材もシール部材もいずれも外部雰囲気の進入を抑制するものであるが,シール部材が加わることによってより効果的に外部雰囲気の進入が抑制されるとし,端部部材のみでの外部雰囲気の進入の抑制作用が限定的であってもよい旨主張するようである。しかしながら,本件明細書の発明の詳細な説明には,端部部材自体によって密封性を発揮し,外部雰囲気の進入を抑制することが明記されており(段落【0015】,【0016】,【0032】),他方,シール部材は,…あくまで端部部材の補助的なものと位置づけられている。そうすると,端部部材のみでの外部雰囲気の進入の抑制作用が限定的であってもよいということはできない。…Oリングを外した被告製品が,取付孔内部への水分の進入を抑制する効果があるとは認められない…。

3.控訴審・知財高判平成30年(ネ)10034「ソレノイド」事件<菅野裁判長>(本判決)

…どの程度の「ぴっちりと封をする」ように機械部品が「嵌合」すれば本件発明における「密封嵌合」に当たるかについては特許請求の範囲の記載からは必ずしも一義的に特定されるものではないから、用語の意義を解釈するために本件明細書の記載を見てみると、本件明細書には、「前記取付孔に密封嵌合して該取付孔の開口部を塞ぐ耐食性材料による端部部材を備えることを特徴とする。」(段落【0015】)、「これにより、取付孔の内部に収容されたソレノイドの端部部材より奥側の部材は外部に露出されることはなく、また、外部雰囲気(湿気や水などの流体)の進入が端部部材により抑制されるので、相手側ハウジング部材に組み付けられた状態における耐食性を向上させることが可能となる。」(段落【0016】)との記載がある。 こうした本件明細書の記載を踏まえると、…「密封嵌合」における「密封」とは、外部雰囲気(湿気や水等の流体)の進入を「抑制」する程度のものを指す…。…また、本件発明は、「外部雰囲気の進入を抑制するために前記取付孔と前記端部部材との間に配置されるシール部材」(…)との発明特定事項を有しており、本件明細書には、「前記取付孔と端部部材との間にシール部材を備えることも好適である。これによって、より外部雰囲気の進入が抑制される。」(【0019】)との記載があることから、本件発明における「取付孔と端部部材との間に配置されるシール部材」も、より外部雰囲気の進入を抑制するために設けられる部材であるということができる。このように、本件発明は、外部雰囲気の進入を抑制する構成として、①…端部部材と、②…シール部材の2つの構成によって…ソレノイドの耐食性の向上という本件発明の効果がもたらされると解されるのであるから、「端部部材」のみによって外部雰囲気の進入を完全に抑制する必要があると限定して解釈する理由もない。

被告製品は…プレートの外側の端部にはシール部材が設けられており、前記取付孔に収容されると、ボディと取付孔の間を密封して外部の空気、水分等が進入するのを抑制する…構成を有していることは当事者間に争いがない。…

乙1実験、乙14実験、甲49実験、甲58実験、乙19実験及び乙20実験の試験結果によれば、端部部材とシール部材(Oリング)を備えた被告製品においては、外部雰囲気(湿気や水等)の流入が完全に抑制されていることが認められる。そうすると、被告製品は、端部部材(H)をボディの上部側の開口部に嵌合させることにより外部雰囲気の流入を抑制し、シール部材の構成を備えることにより、ボディと取付孔の間を密封して外部雰囲気の流入をより抑制する効果を奏するものであるから、被告製品は…「『密封』嵌合」の文言も充足する。…

4.若干の考察

一審判決と控訴審判決ともに「密封嵌合」の解釈が争点となったが、最終的には、端部部材とシール部材(Oリング)とで合わせて「密封」されれば足りるか、端部部材それ自体によって「密封」される必要があるかという解釈が逆になった。

発明の詳細の説明中のどの段落の記載に着目するかで結論が左右されたことから、明細書の説明の重要性を再確認すべきであろう。

【関連裁判例の紹介(控訴審で充足論を逆転した近時17年間の裁判例)~①逆転充足、②逆転非充足】

≪①非充足⇒充足(特許権者逆転勝訴)≫

(1)平成21年(ネ)10006「中空ゴルフクラブヘッド」事件<飯村裁判長>

控訴審判決は、一審判決と同様に「縫合糸」は「縫合」である以上往復する必要があるとして文言非充足としたが、「本件発明の目的,作用効果は…金属製の外殻部材と繊維強化プラスチック製の外殻部材との接合強度を高めることにある。」と判示して、要するに、本件発明は、金属とプラスチックとは直接接合し難いが、両方に接合しやすい部材を間に嚙ませることで両者の接合強度を強化したことが課題解決原理、本質的部分であるとして、目的,作用効果(ないし課題解決原理)を共通にするから置換可能性(均等論第2要件)を満たし、置換容易であり(均等論第3要件)、前記からすれば往復するか否かは非本質的な部分ではない(均等論第1要件)と判断し、結論として均等侵害成立と判断した。

原審・東京地判平成19年(ワ)28614<阿部裁判長>

原判決は、「本件発明は…金属製の外殻部材の接合部と繊維強化プラスチック製の外殻部材の接合部とを接着するだけでは十分な接合強度が得られないため,接着に加え…縫合材を用いることにより,両者の外殻部材を結合して接合強度を高めたものである。…縫合材により,金属製の外殻部材と繊維強化プラスチック製の外殻部材とを結合したことが課題を解決するための特徴的な構成であって,このような縫合材は,本件発明の本質的部分というべきである。」と判示して、均等論第1要件も否定した。

<考察>

このように、一審判決と控訴審判決とは、本件発明の課題及び課題解決原理を異なって認定したため、「発明の本質的部分」が異なり、均等侵害の成否が分かれたものである。均等論であるから当然ではあるが、発明の課題の認定如何が決定的であった。i

(2)★平成29年(ネ)10092「電力電子装置を冷却する装置」事件<髙部裁判長>

控訴審判決は、「冷却流体通路が,熱放散ブリッジを冷却するための構成…熱放散ブリッジの底面により形成される壁は,冷却効率の観点から,冷却流体通路の全長にわたっている必要がある。一方,…後部軸受けの冷却は,冷却流体通路を通る空気によってではなく,…必ずしも,冷却通路全体にわたる必要はない。」と判示して、イ号製品の「後部軸受けブリッジ側通路」は長手方向全長でないが、逆転文言充足とした。

控訴審判決は、「熱放散ブリッジ」を冷却することに発明の課題を限定したことにより、かえって発明が広がり、「熱放散ブリッジ」側に冷却流体通路の全長にわたって冷却するための構成があれば足り、反対側の「後部軸受けブリッジ側通路」を冷却することは発明の課題ではないから冷却流体通路の全長にわたって冷却するための構成がある必要はないと判断した。

すなわち、本件控訴審判決は、発明の課題を限定したことにより、発明の技術的範囲が広がったものである。(Cf.令和2年(ネ)10044「流体供給装置」事件は、発明の課題を限定したことにより、発明の技術的範囲が狭くなった。発明の課題の広狭と、発明の技術的範囲の広狭とは、直接は関係がない。)

原審・東京地判平成28年(ワ)13239<柴田裁判長>

原判決は、「特許請求の範囲の記載において,本件発明1には,流体の通り道として複数の部分が存在することが定められ,…『冷却流体通路(17)』は,上記の各長手方向壁が対向する空間をいうことが定められているといえる。」と判示して、要するに、本件発明の課題は冷却であるから、上下両方とも冷却流体通路の全長にわたって冷却するための構成が必要であるとし、イ号製品の「後部軸受けブリッジ側通路」は長手方向全長でないから、非充足とした。

<考察>

このように、一審判決と控訴審判決とは、本件発明の課題を異なって認定したため、当該課題を解決するために必要な事項の判断が異なり、クレーム文言解釈が分かれたものである。

なお、教科書的には三段論法が正しいが、実務においては論証する結論が先にあるため、当該結論から遡る、いわば逆・三段論法により思考することも有用である。ii

<三段論法> 発明の「課題」 ⇒ クレーム文言解釈 ⇒ イ号製品/方法との対比

<逆・三段論法> イ号製品/方法の認定 ⇒ クレーム文言解釈 ⇒ 発明の「課題」

(3)平成22年(ネ)10031「流し台のシンク」事件<飯村裁判長>

控訴審判決は、「構成要件C1…は,従来技術においては…上側段部と中側段部のそれぞれに…専用の調理プレートを各別に用意しなければならないという課題があったのに対して,同課題を解決するため,後方側の壁面について,上側段部の前後の間隔と中側段部の前後の間隔とをほぼ同一の長さに形成して,それら上側段部と中側段部とに,選択的に同一のプレートを掛け渡すことができることを図ったものである」から、「傾斜面」は奥方に途中まで延びていれば足り、途中から垂直面であってもよいとクレーム文言解釈して、イ号製品の「傾斜面」は途中まで奥方に延びた先に垂直面を含むが、逆転文言充足とした。

本件控訴審判決は、発明の課題を、一審判決と異なり、専用の調理プレートを用意不要にすることと認定した結果、発明が広がった。

原審・東京地判平成21年(ワ)5610<清水裁判長>

本件発明の課題は、「内部空間を広くすることができ」ること(段落【0018】)である。

原判決は、「『…』【0018】)との記載から, …構成要件C1の『下方に向かうにつれて,奥方に向かって延びる傾斜面』とは,上側段部と中側段部との間において,下方に向かうにつれて奥方に延びることにより,奥方に向けて一定の広がりを有する『内部空間』を形成するような,ある程度の面積と傾斜角度を有する傾斜面を意味する」として、イ号製品の「傾斜面」は途中まで奥方に延びた先に垂直面を含むから非充足と判断した。

<考察>

このように、一審判決と控訴審判決とは、本件発明の課題を異なって認定したため、当該課題を解決するために必要な事項の判断が異なり、クレーム文言解釈が分かれたものである。

(4)クレームディファレンシエーション

クレームディファレンシエーション(Claim differentiation)とは、一特許の各クレームは異なる範囲をもつと推定される法理であり、米国で発展した法理である。同法理は、従属クレームの一要件が独立クレームに読み込まれるべきかにつき当事者間に争いがあり,かつ当該要件が二つのクレームの唯一の意味ある差異である場合に適用される。iii

米国では、裁判例上認められている上、米国特許法112条(d)に「(d)従属形式による引用」「下記(e)項に従い、従属形式のクレームには、先記された一つのクレームヘの従属関係を示し、クレームされた技術にかかわる付加的限定事項を特定しなければならない。従属形式のクレームは、その従属するクレームのすべての限定事項に拘束されるものとする。」と規定されており、条文上の根拠もある。

日本の裁判例でも、下掲(4-4)東京地判平成22年(ワ)26341「油性液状クレンジング用組成物」事件<大須賀裁判長>が、クレームディファレンシエーションを採ったのと同様の結論を述べた。ただし、日本の特許法36条5項後段は「一の請求項に係る発明と他の請求項に係る発明とが同一である記載となることを妨げない。」と規定しているため、米国実務とは異なる可能性はある。実際、下掲(4-4)の判決も、実用上「透明」であるための光の透過率が従属項の数値と同じであったならば、請求項1の発明の技術的範囲も従属項の数値範囲と同じとなる余地もあった。

(4-1)平成17年(ネ)10119「リガンド分子の安定複合体構造の探索方法」事件<塚原裁判長>

控訴審判決は、「本件特許発明は…生体高分子の水素結合性領域において安定して結合するリガンド分子を探索するために,その水素結合等に注目し,生体高分子中の水素結合性官能基の水素結合の相手となり得るヘテロ原子の位置に設定したダミー原子の間の距離と,リガンド分子中の水素結合性ヘテロ原子の間の距離を比較するのと同時に,リガンド分子の活性配座を推定することに,その発明としての中核的な技術思想があるのであり,ダミー原子自体は,必須のものではあるものの,その個数は,本件特許発明の上記技術思想と直接には関係しない…。」と判示して、逆転文言充足とした。

本件発明の課題を原審と別異に認定して、「ダミー原子」が多数であっても充足とした。

原審・大阪地判平成17年(ワ)1394、平成17年(ワ)3681<山田裁判長>

「本件特許発明における『ダミー原子』とは,生体高分子中の各水素結合可能原子の各水素結合性領域につき1個ずつ設定されるものである。」として、ダミー原子が複数であるイ号方法は非充足とした。

原審判決が判示した理由は、①明細書中で一点を示すものとして使用されていること、②原告執筆の論文でも1点のダミー原子しか設定されていないこと、③ダミー原子が多いと計算の高速化という本件発明の目的が実現されないこと、④多数のダミー原子を含むならば記載要件違反であることの4点であった。このうち③に関する判断が、控訴審で覆った。

<考察>

原審では「ダミー原子」が1個と限定解釈されたが、仮に「ダミー原子」が1個という従属項が用意されていれば、所謂”クレームディファレンシエーション”により、独立項は「ダミー原子」が1個に限定されないというクレーム文言解釈がされやすかったと思われる。従属項の利活用という特許出願戦略も可能である。

(4-2)平成30年(ネ)10016「液体を微粒子に噴射するノズル」事件<大鷹裁判長>

控訴審判決は、「請求項4…『微粒子』の粒子径を特定の数値範囲のものに限定する記載はない。…明細書…全体として読めば…『10μm以下』の粒子径の微粒子を噴射できることに格別の作用効果があることを述べたものではない。…『微粒子』とは,小さな粒子径の粒子を意味するものであって,粒子径の数値範囲に限定はな…い。」と判示して、逆転文言充足とした。

控訴審判決は、原判決と異なり、明細書に記載された数値で発明の課題を解決したものではないから、クレームアップされていない数値限定はないと判断した。

原審・大阪地判平成27年(ワ)12965<高松裁判長>

原判決は、「本件明細書においては,まず,従来技術において,粒子径を10μm以下の微粒子に噴射できるノズルは,極めて詰まりやすいという欠点があることを指摘した上で,本件発明はその詰まりやすいという課題を解決することを目的とするものであることを説明し,さらに,課題解決手段の項で…粒子径を10μm以下の微粒子の液滴を噴射することに『成功』することを説明している。…本件発明の『液体を微粒子に噴射する』とは,高速流動空気によって押しつけられた液体の薄膜流が平滑面ないし傾斜面から離れるときに10μm以下の液滴の微粒子になることをいう」として、数値はクレームアップされていないにもかかわらず明細書の数値範囲に限定解釈し、イ号方法を非充足とした。

<考察>

原審では「粒子径」が10μm以下と限定解釈されたが、仮に「粒子径」が10μm以下という従属項が用意されていれば、所謂”クレームディファレンシエーション”により、独立項は「粒子径」が10μm以下に限定されないというクレーム文言解釈がされやすかったと思われる。従属項の利活用という特許出願戦略も可能である。

(4-3)令和3年(ネ)10007「含硫化合物と微量金属元素を含む輸液製剤」事件<本多裁判長>

・請求項1 (物の発明)「外部からの押圧によって連通可能な隔壁手段で区画されている複数の室」

・請求項10(方法発明)「複室輸液製剤において、…ことを特徴とする輸液製剤の保存安定化方法」

控訴審判決は、複数の室が連通可能であるという前提を置かず、本件発明の課題について「微量金属元素が安定に存在していることを特徴とする含硫化合物を含む溶液を有する輸液製剤を提供することを課題とする」と認定した上で、構成要件1A(物の発明)は「連通可能」との特定が付加されているが、構成要件10A(方法発明)は,「連通可能」であることが要件とされていないことを理由に、請求項1は非充足、請求項10は充足と判断した。

結論に影響したかは別として、所謂”クレームディファレンシエーション”が成立した事案であると理解可能である。従属項は具体的な「課題」に対応する旨を明細書で示し、限定解釈を回避するという、従属項の利活用という特許出願戦略も可能である。

原審・東京地判平成30年(ワ)29802<田中裁判長>

原判決は、「構成要件1C及び10Cの『室に…微量金属元素収容容器が収納』されている構成を備えるか…について判断する。」とした上で、本件発明の「室」は、「連通可能な隔壁手段で区画された複数の室を有する輸液容器であることを前提として,」それぞれ異なる輸液を充填して保存するための構造であり、「含硫アミノ酸を含むアミノ酸輸液を一室に充填し,微量金属元素収容容器を同室に収容すると,当該アミノ酸輸液と微量金属元素とを隔離していても,微量金属元素を含む溶液が不安定となるという技術的課題」を解決したと解釈し、被告製品及び被告方法の中室及び小室Vとが使用時に連通していないことを理由に、非充足と判断した。

<考察>

控訴審判決は、物の発明と方法発明とで「連通可能」というクレーム文言があるか否かが異なることを重視したが、原判決は、「連通可能」というクレーム文言がないクレームでも「連通可能」であることが前提として限定的に解釈した。少なくとも控訴審判決の考えでは、ある発明特定事項を含む請求項と含まない請求項を用意しておくことは、従属関係でなくても、所謂”クレームディファレンシエーション”に準じて、意味のある特許出願戦略である。iv

(4-4)<参考>東京地判平成22年(ワ)26341「油性液状クレンジング用組成物」事件<大須賀裁判長>

・独立項(請求項1)「…油性液状クレンジング用組成物」(透過率の規定なし)

・従属項(請求項2)「波長750nmの光の透過率が75%以上」

・従属項(請求項3)「粘度が… 300~1,000mPa・s」

本判決は控訴審逆転事例ではなく、従属項によるクレームディファレンシエーションが成立した一事例を参考のために紹介するものである。

本判決は、「請求項1の発明(本件発明1)は,手や顔が濡れた環境下で使用できる,透明であり,かつ,使用感に優れた粘性を有した油性液状クレンジング用組成物を提供することという,請求項1ないし5に共通の上記一般的作用効果を奏するものとして記載されているものであって,上記作用効果は,請求項2及び3により,具体的に数値によって特定される,より高い作用効果と同一のものではなく,これらに比して低い水準のもので足りるものと解される。…本件明細書には,本件発明1の作用効果に係る『透明』に関し具体的に言及する記載は見受けられないから,上記『透明』とは,油性液状クレンジング用組成物の実用上,『透明』であれば足りるというべきである。」と判示して、請求項1の「透明性」という構成要件を文言充足するとした。

<考察>

同判決のように、従属項による所謂”クレームディファレンシエーション”が成立し、独立項は従属項の限定がないとクレーム文言解釈されるから、例えば、従属項に数値を規定することにより、独立項は、仮に数値に係る作用効果が求められたとしても、その程度は、従属項に規定された数値よりも低い水準でよいというロジックが成り立つ。このことは、従属項の利活用による特許出願戦略に採り入れるべき内容である。

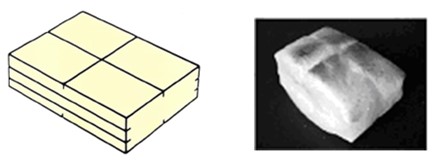

(5)平成23年(ネ)10002「(切り)餅」事件<飯村裁判長>

本件における争点は、「切餅の載置底面又は平坦上面ではなくこの小片餅体の上側表面部の立直側面である側周表面に…溝部を設け」というクレーム文言が、餅体の”側周表面”のみならず”平坦上面”にも「溝部」があるイ号製品(上掲模式図・写真)を含むか否かである。

控訴審判決は、①「載置底面又は平坦上面ではなく、この小片餅体の上側表面部の立直側面である側周表面に」のように句読点が無いこと、②「発明の詳細な説明欄…載置底面又は平坦上面に切り込み部等を形成すると、上記作用効果が生じないなどとの説明がされた部分はない」こと、③「側周表面のみに」とする手続補正は却下されたため出願人が同手続補正を撤回したことを理由に、逆転文言充足とした。

原審・東京地判平成21年(ワ)7718<大鷹裁判長>

原判決は、①「かかる態様を排除しない意図であれば『載置底面又は平坦上面ではない…側周表面』というクレーム表現が適切であった」こと、②「『焼いた後の焼き餅の美感も損なわず実用化でき』るという作用効果…載置底面又は平坦上面に溝部を設ける態様を排除している」こと、③手続補正撤回とともに出願人が提出した、限定されない旨の意見書は結論に影響しないことを理由に、非充足と判断した。

<考察>

発明の詳細な説明に複数の課題(餅を焼くときの爆発防止、美感)が記載されており、原判決は、イ号製品は餅を焼くときの爆発防止という課題は解決していることとしても、美感という課題を解決していないと認定し、非充足と判断した。課題欄を設けるべきかが近時議論されているが、少なくとも、課題欄に複数の課題を記載することは、余程の理由が無い限り止めておくか、仮に記載する場合でも各課題が何れの構成に対応するかを明記しておくことが望ましい。この意味で、出願時の発明の詳細な説明に工夫の余地があることが示唆される。

(6)平成26年(ネ)10082「4H型単結晶炭化珪素の製造方法」事件<髙部裁判長>

特許請求の範囲も、発明の詳細な説明も、坩堝に充填する出発原料を限定する記載はない。

控訴審判決は、「坩堝に充填する材料が炭化珪素固体に限られないことを明記する」文献(甲14、40の5)を引用し、「坩堝に充填する出発原料の点では,種結晶を用いた昇華再結晶法とレーリー法との間に基本的な相違はないとする」「半導体炭化珪素技術に関する書籍」(甲3、25)、「実施例…のみに限定して解釈すべきであるとはいえない。…『昇華再結晶法』は…出発原料として珪素と炭素を用い…て結晶状態の炭化珪素を形成し,この炭化珪素を昇華させることで種結晶上に単結晶炭化珪素を形成する態様も含まれる」ことを理由に、逆転文言充足とした。

原審・東京地判平成23年(ワ)23651<高野裁判長>

原判決は、「本件発明は,高品質の単結晶炭化珪素を得るために導入された炭化珪素原料粉末を原料とし種結晶を用いて昇華再結晶を行う改良型のレーリー法においても解決できなかった課題を解決するために,炭化珪素からなる原材料を加熱昇華させ,単結晶炭化珪素からなる種結晶上に供給し,この種結晶上に単結晶炭化珪素を成長する方法…を採用した…。…『昇華再結晶法』は…生成物と同じ物質からなる多結晶固体原料(注:炭化珪素固体)を昇華させてから結晶させて単結晶の生成物を得ることを意味する」として、非充足と判断した。

<考察>

下掲裁判例(7)と同様である。

原判決のように実施例に限定解釈されることは、所謂「実施例限定解釈」として、常に間違いとされるものではない。すなわち、特許請求の範囲に記載された発明が広過ぎて、実施例でサポートされている範囲が実施例の態様のみである場合(実施例を超える態様は出願後のものであるからサポート要件違反ではない)、発明の技術的範囲が当該実施例の態様に限定解釈されることはある。v本事案でも、教科書等の外部証拠を提出して出願時の技術水準を立証することに成功し、控訴審判決では、実施例でサポートされている範囲が実施例の態様を超えるというと認められたものである。

(7)平成20年(ネ)10065「電話番号情報の自動作成装置」事件<飯村裁判長>

他のクレーム文言、出願時の技術水準(ISDN)から、実施例限定解釈した原判決を逆転した事例である。

控訴審判決は、「構成要件Bにおける『接続信号』は…可聴信号及び非可聴信号の両者を含む上位概念と理解すべきであることに照らすならば,構成要件Cにおける『応答メッセージ』も,可聴なものに限られると解すべき根拠はなく,…出願時において,既にISDN技術が存すること,ISDNの網から応答される情報を取得し,同情報に基づいて電話番号の有効性を判別することが知られていたことからすれば,本件明細書に接した当業者としては,本件発明においては,ISDN技術を除外して,上記の技術思想が開示されていると認識することはない…。」と判示して、「応答メッセージ」というクレーム文言は音声メッセージに限定されないとして、逆転文言充足とした。

原審・東京地判平成19年(ワ)32525<大鷹裁判長>

原判決は、「本件明細書において,『メッセージ』の語は,交換機から応答される音声アナウンス(音声の伝言)として使用されている。…『応答メッセージ』の語は使用されておらず,また,『音声メッセージ』以外の接続信号に基づいて,3種類の電話番号の判別・仕分けを行うことができることについての記載も示唆もない。」として、「応答メッセージ」というクレーム文言は音声メッセージに限定されるとして、非充足と判断した。

<考察>

上掲裁判例(6)と同様である。

原判決のように実施例に限定解釈されることは、所謂「実施例限定解釈」として、常に間違いとされるものではない。すなわち、特許請求の範囲に記載された発明が広過ぎて、実施例でサポートされている範囲が実施例の態様のみである場合(実施例を超える態様は出願後のものであるからサポート要件違反ではない)、発明の技術的範囲が当該実施例の態様に限定解釈されることはある。本事案でも、教科書等の外部証拠を提出して出願時の技術水準を立証することに成功し、控訴審判決では、実施例でサポートされている範囲が実施例の態様を超えるというと認められたものである。

(8)平成22年(ネ)10089「食品の包み込み成形方法及びその装置」事件<滝澤裁判長>

控訴審判決は、「押し込み部材が一定の深さで外皮材に進入することにより,外皮材を『椀状』に形成し,その後押し込み部材を上昇させながら,形成された椀状の部分の中に内材を配置することを想定して上記作用効果が記載されているとはいえるものの,そのような配置以外の方法を除外しているわけではなく,特許請求の範囲の記載においては,配置の仕方について特段の限定はされていない。…押し込み部材が一定程度の深さまで外皮材に進入し,外皮材を『椀状』に形成し(構成要件1D),押し込み部材から内材を供給して外皮材に内材が配置されるものであれば…充足する」と判示して、逆転文言充足とした。(別の構成要件について、均等成立とした。)

原審・東京地判平成21年(ワ)1201<阿部裁判長>

原判決は、「本件発明1における『押し込み部材』とは…『外皮材が必要以上に下方へ伸びてしまう,こと』及び『押し込み部材の上昇に伴い外皮材が収縮するのを防ぐ』必要がある程度に,深く外皮材に進入し,外皮材の縁部周辺を伸ばしながら外皮材を椀状に形成することを想定しているといえ,同部材によって,外皮材を成形品の高さと同程度の深さに『椀』形の形状に形成し,同部材によって形成された椀状の部分の中に内材が吐出されるものを意味する」として、イ号製品の「ノズル部材」は「押し込み部材」に該当しないから非充足と判断した。

<考察>

控訴審判決は、原判決と異なり、クレーム文言解釈を限定解釈しなかった。近時の裁判例の傾向としては、発明の課題に関わる重要部分以外では、記載されざる構成要件を付加して限定解釈することはしない傾向にあり、本項で紹介している各控訴審判決も同様である。それでも、限定解釈を回避するための従属項の利活用は、上記のとおりである。

(9)平成17年(ネ)10119「レンジフードのフィルタ装置」事件<塚原裁判長>

控訴審判決は、「構成要件⑦が『相似形状の平面方形状に形成されており』と規定し『相似形状』の語句が『平面方形状』の語句を限定していることにかんがみて,単に方形状であれば『相似形状』の要件を満たすと解することはできない。しかしながら,数学的な厳密さをもって『相似形状』と解すれば,本件発明を実施することさえ困難となるから,結局,縦横の辺の長さの比がおおむね等しければ,相似形状といえる」と判示して、逆転文言充足とした。

原審・大阪地判平成17年(ワ)1394、平成17年(ワ)3681<山田裁判長>

原判決は、「通常の用語法においては、正方形と長方形や、縦横の長さの比が著しく異なる長方形同士を『相似形』の形状とは呼ばない…。…『フィルタは、金属製フィルタ又はフィルタ要素の平面形状に対応する相似形状を有していてもよい。例えば、フィルタは、方形状の金属製フィルタ又はフィルタ要素に対応して平面方形状であってもよく』(【0018】)との記載…を参酌しても、『相似形状』が、通常の用語法と異なる趣旨で使われていると解することはできない。」として、非充足と判断した。

<考察>

無効理由があるが、文言充足を理由に、不競法の虚偽事実告知流布の過失が否定された事案である(虚偽事実告知流布は、”無効・充足”で必ず過失が否定される訳ではない。)。控訴審判決は柔軟なクレーム文言解釈をしたが、特殊事案であったことを踏まえれば、本控訴審判決に過度に依拠することは禁物である。

(10)平成19年(ネ)10025「印鑑基材」事件<塚原裁判長>

控訴審判決は、「『芯材』は…特許請求の範囲の記載による限り『筒体内に注入された透明な合成樹脂からなる』ことを要素としているものの,その形状については特に定められていない。…筒体の内周面及びシート体の内側に『芯材』が存在していなければならないが,それ以外の定めはない。…本件明細書の記載によれば『芯材』とは,透明な合成樹脂からなり,液状で筒体内のシート体内側に注入され,その後に固化処理により硬化するものを意味する…が,原判決が判示するような…真ん中ないし中央に位置しなければならないという限定を示すべき記載は…見当たらない。…『芯』とは『かなめ』としての意味をも有しているところ,本件の合成樹脂は…『かなめ』としての機能を果たすものであるから,辞書的意義を考慮に入れても,原判決の判断は妥当ではない。」と判示して、逆転文言充足とした。

原審・大阪地判平成17年(ワ)3668<山田裁判長>

原判決は、「国語的には,『芯』は,『心』とも書き,辞書的には『物のまん中。1)物の中央の(固い)部分。2)かなめ。根本。本性。3)形を保ち整えるために衿・帯などに入れる布。4)華道で,中心となる役枝の称。』を意味するものと一般的に解される。本件発明…は印鑑基材の発明であるから,…「芯」は,2),3),4)ではなく,1)の意味と解される。」として、非充足と判断した。

<考察>

控訴審判決は、発明の技術的意義を踏まえて、辞書的な限定的解釈を採らなかった。

(11)平成29年(ネ)10027「金融商品取引管理方法」事件<森裁判長>

控訴審判決は、「顧客は,画面2において,複数の注文同士の『値幅』を認識し,新規指定レートと利食いレートとの差から『利幅』を認識し,必要に応じて変更を加えた上で,『戻る』ボタンや『キャンセル』ボタンをクリックして注文しないことを選択できるにもかかわらず,『注文』ボタンをクリックして…注文をすることができるのであるから,顧客が『値幅を示す情報』及び『利幅を示す情報』を売買注文申込情報として入力し…ている…」と判示して、逆転文言充足とした。

原審・東京地判平成27年(ワ)4461<東海林裁判長>

原判決は、「被告サービス1では…所定の価格で買(売)った後に他の価格で売る(買う)場合の『利幅』情報を売買注文申込情報として入力する欄がなく,それゆえ,『利幅』を売買注文申込情報として受信して受け付けていない。」として、非充足と判断した。

<考察>

原判決とイ号方法の認定が異なり、 逆転文言充足となった事例である。

もっとも、原審段階から「画面2」は俎上に上っていたことから、原判決は、「画面1」のみならず、「画面2」も非充足と考えていたと思われる。

(12)平成24年(ネ)10023「レーザーによつて材料を加工する装置」事件<飯村裁判長>

控訴審判決は、「①被告製品においては,グリーンレーザーが使用されているところ,グリーンレーザーにおいても,流速が十分でなく,水がフォーカス円錐先端範囲内に長時間滞留している場合には,時間の経過により熱レンズが発生し,ノズル壁が損傷することがあり,②被告製品においてノズル壁の損傷を防ぐための対応がされることが必要であること等からすると,被告製品の液体貯留室内のフォーカス円錐先端範囲においては,レーザービームの一部がノズル壁を損傷しないところまで,熱レンズの形成が抑圧される程度に,流速が十分に高いものといえるから,被告製品は…充足する」と判示して、逆転文言充足とした。

原審・東京地判平成20年(ワ)12409<大鷹裁判長>

原判決は、「『せき止め空間のない』とは,…ノズル壁の損傷に至る原因となる熱レンズの形成を抑圧する程度に液体の流速を十分に高…いことをいう…。…『液体の流速が,十分に高く』とは,『フォーカス円錐先端範囲(56)において,レーザービームの一部がノズル壁を損傷しないところまで,熱レンズの形成が抑圧される』程度に流速が高いことを意味する」として、損傷がない結果と「せき止め空間のない」構成との因果関係を否定して、非充足と判断した。

<考察>

クレーム文言解釈は原判決と同じであったが、イ号製品として「レーザー」でなくより具体的に「グリーンレーザー」と認定し、逆転充足と判断された!!

(13)令和1年(ネ)2515「エクオール含有抽出物及びその製造方法」事件<本多裁判長>

控訴審判決は、特許法104条の「本件特許の特許出願日」が(被告方法との関係でも)優先日まで遡れるとして、優先日と親出願日との間の公知物は考慮されないから特許法104条適用が認められると判断した。

控訴審判決は、「基礎出願A,Bの上記記載に接した当業者は,上記本件優先日当時の技術常識とを考え併せ,『大豆胚軸』以外の『ダイゼイン類を含む原料』を発酵原料とした場合でも,ラクトコッカス20-92株のようなエクオール及びオルニチンの産生能力を有する微生物によって,発酵原料中の『ダイゼイン類』がアルギニンと共に代謝されるようにすることにより,発酵物の乾燥重量1g当たり,8mg以上のオルニチン及び1mg以上のエクオールを含有する,食品素材として用いられる粉末状の発酵物を生成することが可能であると認識することができたというべきであるから,本件訂正発明を基礎出願A,Bから読み取ることができるものと認められる。したがって,本件訂正発明は,少なくとも基礎出願A,Bに記載されていたか,記載されていたに等しい発明であると認められ,本件訂正発明は,基礎出願A,Bに基づく優先権主張の効果を享受できるというべきである。 そうすると,本件特許は,特許法104条の規定の適用については,本件優先日…に出願されたものとみなされるから,本件訂正発明生産物が同条の特許出願前に日本国内において『公然知られた物でない』か否かを検討するに当たり,本件優先日以降に公開された乙B3…を考慮することはできない。…本件訂正発明生産物は,本件優先日当時,『公然知られた物でない』といえる。…被控訴人原料の生産に本件訂正発明の方法を使用していないことが立証されているとはいえないから,特許法104条の推定が覆滅されたと認めることはできない。」と判示した。

原審・東京地判平成30年(ワ)18555<田中裁判長>

特許法104条の「本件特許の特許出願日」が(被告方法との関係では)優先日まで遡れないから、優先日と親出願日との間の公知物により特許法104条不適用と判断された(※部分優先の考え方に近く、被告方法は部分優先が及ばない態様であると判断された。)。

<考察>

特許法104条の推定規定適用が認められて、特許権者が逆転勝訴した。発酵原料が大豆胚軸以外のダイゼイン類である発明についても優先基礎出願の明細書に開示されていたか否かにつき、原判決は開示が無かったと判断したのに対し、控訴審判決は開示ありと判断が変わった。

(14)平成30年(ネ)10034「ソレノイド」事件<菅野裁判長>

控訴審判決は、「本件発明は、『外部雰囲気の進入を抑制するために前記取付孔と前記端部部材との間に配置されるシール部材』(…)との発明特定事項を有しており、本件明細書には、『前記取付孔と端部部材との間にシール部材を備えることも好適である。これによって、より外部雰囲気の進入が抑制される。』(【0019】)との記載があることから、本件発明における『取付孔と端部部材との間に配置されるシール部材』も、より外部雰囲気の進入を抑制するために設けられる部材であるということができる。このように、本件発明は、外部雰囲気の進入を抑制する構成として、①…端部部材と、②…シール部材の2つの構成によって…ソレノイドの耐食性の向上という本件発明の効果がもたらされると解されるのであるから、「端部部材」のみによって外部雰囲気の進入を完全に抑制する必要があると限定して解釈する理由もない。」と判示した。

原審・東京地判平成29年(ワ)3569<嶋末裁判長>

原判決は、「…『密封嵌合』がどの程度の密封性を要するのかは,上記のみでは一義的明確には定まらないから,本件明細書の特許請求の範囲以外の記載及び図面を考慮して解釈すべきである(特許法70条2項…)。…本件発明は,耐食性に対して有利な構造であり,高い信頼性や長寿命を得ることなどを目的とするものであり(段落【0014】),そのための手段として,ハウジング部材に備えられた取付孔に密封嵌合して取付孔の開口部を塞ぐ耐食性材料による端部部材により外部雰囲気(湿気や水などの流体)の進入を抑制させることとし(段落【0015】,【0016】),その効果として,ソレノイドの耐食性を向上することを可能とする発明である(段落【0046】)。そうすると,端部部材が取付孔に密封嵌合する程度は,ソレノイドの耐食性を向上させる効果をもたらすように外部雰囲気の進入を抑制させる程度である必要があるというべきである。…原告は,端部部材もシール部材もいずれも外部雰囲気の進入を抑制するものであるが,シール部材が加わることによってより効果的に外部雰囲気の進入が抑制されるとし,端部部材のみでの外部雰囲気の進入の抑制作用が限定的であってもよい旨主張するようである。しかしながら,本件明細書の発明の詳細な説明には,端部部材自体によって密封性を発揮し,外部雰囲気の進入を抑制することが明記されており(段落【0015】,【0016】,【0032】),他方,シール部材は,…あくまで端部部材の補助的なものと位置づけられている。そうすると,端部部材のみでの外部雰囲気の進入の抑制作用が限定的であってもよいということはできない。…Oリングを外した被告製品が,取付孔内部への水分の進入を抑制する効果があるとは認められない…。」と判示した。

<考察>

一審判決と控訴審判決ともに「密封嵌合」の解釈が争点となったが、最終的には、端部部材とシール部材(Oリング)とで合わせて「密封」されれば足りるか、端部部材それ自体によって「密封」される必要があるかという解釈が逆になった。発明の詳細の説明中のどの段落の記載に着目するかで結論が左右されたことから、明細書中の説明の重要性を再確認できる事案であった。

(15)令和2年(ネ)10042「車両誘導システム」<本多>

*逆転充足

*明細書中の「課題」「効果」欄に親出願の請求項1と較べて過大な記載

⇒原判決も、控訴審判決も、課題/効果を考慮して限定解釈されたが、控訴審では広めに解釈された。

「本件各発明は、本件作用効果1(一般車がETC車用出入口に進入した場合又はETC車に対してETCシステムが正常に動作しない場合であっても、車両を安全に誘導する車両誘導システムを提供すること)を奏するものであるところ、「通信手段」がETC車載器から受信したデータにより、ETCによる料金徴収が可能か判定され、各遮断機が適切なタイミングで動くことにより車両が安全に誘導できるのであれば本件作用効果1は奏するのであって、「通信手段」がETC車載器からデータを受信するタイミングにつき、車両が第1の遮断機を通過する前後のいずれであっても、本件作用効果1を奏することが可能である。また、本件作用効果2(ETCシステムを利用した車両誘導システムにおいて、逆走車の走行を許さず、或いは先行車と後続車の衝突を回避し得る、安全な車両誘導システムを提供すること)についてみると、本件各発明にいう「逆走車」には、料金不払などを目的として、ETC車用レーンの出口や離脱レーンの出口から遡ってETC車用レーンに逆進入する車両も含まれ、そのような「逆走車」の走行を防止することと、「通信手段」と「第1の遮断機」の位置関係とは関係がないことは明らかであるし、通信手段の位置にかかわらず、車両が第1の遮断機を通過した後に第1の遮断機を下ろすことで、後退による逆走を防止することができる。…したがって、本件各発明の課題及び作用効果との関係で、「通信手段」と「第1の遮断機」の位置関係が、被控訴人が主張するように特定されるとはいえない。」

(16)平成30年(ネ)10077「ドワンゴv.米国FC2」<本多>

*逆転充足

*外国サーバからの配信が日本国内におけるプログラムの提供と判断された。

「日本国外のサーバーから、日本国内の視聴者に「動画へのコメント表示用プログラム」を配信していた被告(米国FC2)は「実質的かつ全体的にみて、配信は日本国内で行われたものと評価」した。⇒FC2のプログラム配信が日本国内で行われたと判断する際に判示した事実。 ①日本国内の利用者がアクセスすることによって開始・完結し、日本国内と国外の部分を区別困難、②日本国内の利用者が制御している、③日本国内の利用者に向けられている、④得られる効果が日本国内で発現する。

…本件発明…のようにネットワークを通じて送信され得る発明につき特許権侵害が成立するために、問題となる提供行為が形式的にも全て日本国の領域内で完結することが必要であるとすると、そのような発明を実施しようとする者は、サーバ等の一部の設備を国外に移転するなどして容易に特許権侵害の責任を免れることとなってしまうところ、数多くの有用なネットワーク関連発明が存在する現代のデジタル社会において、かかる潜脱的な行為を許容することは著しく正義に反するというべきである。他方、特許発明の実施行為につき、形式的にはその全ての要素が日本国の領域内で完結するものでないとしても、実質的かつ全体的にみて、それが日本国の領域内で行われたと評価し得るものであれば、これに日本国の特許権の効力を及ぼしても、前記の属地主義には反しないと解される。したがって、問題となる提供行為については、当該提供が日本国の領域外で行われる部分と領域内で行われる部分とに明確かつ容易に区別できるか、当該提供の制御が日本国の領域内で行われているか、当該提供が日本国の領域内に所在する顧客等に向けられたものか、当該提供によって得られる特許発明の効果が日本国の領域内において発現しているかなどの諸事情を考慮し、当該提供が実質的かつ全体的にみて、日本国の領域内で行われたものと評価し得るときは、日本国特許法にいう「提供」に該当すると解するのが相当である。…

これを本件についてみると、本件配信は、日本国の領域内に所在するユーザが被控訴人ら各サービスに係るウェブサイトにアクセスすることにより開始され、 完結されるものであって…、本件配信につき日本国の領域外で行われる部分と日本国の領域内で行われる部分とを明確かつ容易に区別することは困難であるし、本件配信の制御は、日本国の領域内に所在するユーザによって行われるものであり、また、本件配信は、動画の視聴を欲する日本国の領域内に所在するユーザに向けられたものである。さらに、本件配信によって初めて、日本国の領域内に所在するユーザは、コメントを付すなどした本件発明…に係る動画を視聴することができるのであって、本件配信により得られる本件発明…の効果は、日本国の領域内において発現している。これらの事情に照らすと、本件配信は、その一部に日本国の領域外で行われる部分があるとしても、これを実質的かつ全体的に考察すれば、日本国の領域内で行われたものと評価するのが相当である。」

(17)小括<控訴審の逆転充足>

控訴審において逆転文言充足で特許権者勝訴となった裁判例は平成17年以降16件あり、クレーム文言解釈の変更が大多数で12件ある。その他、均等成立が1件、イ号製品変更が1件、対比の認定変更が1件、特許法104条の生産方法の推定が1件である。

控訴審判決が原判決と異なるクレーム文言解釈を採った裁判例を検討すると、過半数では、本件発明の課題の認定が変更されている。特許法70条2項に照らせば、本件発明の課題がクレーム文言解釈に影響することは当然であるが、本件発明の課題を狭く解釈すればクレーム文言が必ず広く解釈されるという関係にはなく(例えば、下掲・知財高判平成29年(ネ)10033「改修引戸装置」事件)、上掲・知財高判平成29年(ネ)10092の判旨をどの範囲で一般化できるかは要研究である。

知財高判平成30年(ネ)10016等に照らし、所謂”クレームディファレンシエーション”を特許出願時に念頭に置くことの意義が示唆される。

知財高判平成23年(ネ)10002「(切り)餅」一審判決等からは、発明の詳細な説明に複数の課題を書くと、何れかが解決されていない構成を含まないと判断される懸念があり、出願時の発明の詳細な説明に工夫の余地があることが示唆される。

特許法104条の推定を認めた令和1年(ネ)2515についても、同条の推定が認められた事例が少ないことから、同裁判例の検討及び今後の裁判例の蓄積が待たれる。

≪②充足⇒非充足(特許権者逆転敗訴)≫

(1)平成28年(ネ)10031「オキサリプラチン溶液組成物」事件<鶴岡裁判長>

控訴審判決は、「本件発明は…乙1発明等に比して…不純物が少ないオキサリプラチン溶液組成物を提供することをその目的とし,その解決手段として,所定量の『シュウ酸…』を『緩衝剤』として包含する構成を採用した…。…本件発明の『緩衝剤』は,乙1発明…に比して少ない量の不純物しか生成されないように作用する…。…オキサリプラチンの分解により…自然に生成される解離シュウ酸は,乙1発明中にも当然に存在する…。実施例においても,『緩衝剤』…は外部から加えられたもの…。…乙1発明と同様の…実施例18⒝と比較し…有意に少ない量の不純物しか生成されていない…。」と判示して、「緩衝剤」はオキサリプラチンの分解により自然に生成される解離シュウ酸を含まないことを理由に、逆転文言非充足とした。

原審・東京地判平成27年(ワ)12416<長谷川裁判長>

原判決は、「緩衝剤」が外部から加えられたものであるというクレーム文言上の限定がなく、解離シュウ酸も緩衝剤として機能することから、実施例は一考慮要素に過ぎないとして、「緩衝剤」は、オキサリプラチンの分解により自然に生成される解離シュウ酸を含む、とクレーム文言解釈して、充足と判断していた。

<考察>

原審では、被告側は、本件発明の「緩衝剤」が解離シュウ酸を含むなら新規性を欠くという無効理由を主張したが、再現実験の正確性が否定された。他の裁判例でも再現実験が否定される事例が多く(特に、特許権者側の再現実験は殆ど否定されている。)、一般に、再現実験による新規性・進歩性欠如の無効主張は過度に依拠することなく、文献公知の途を模索し続けるべきである。

(2)平成21年(ネ)10033「熱伝導性シリコーンゴム組成物によりなる放熱シート」事件<中野裁判長>

・【請求項1】「熱伝導性無機フィラーが…組成物全量に対して40vol%~80vol%」

控訴審判決は、「実施例においても,熱伝導性無機フィラー全量をカップリング処理してシリコーンゴムに充填することが示されており,全量未処理のものと比較することにより,その効果を確認している。…当業者は,…全量をカップリング処理するものと理解する…」と判示して、逆転文言非充足とした。

控訴審判決の理由は、全量処理された熱伝導性無機フィラーが「80vol%以下」であれば,高い熱伝導性という課題を達成できること、カップリング剤込みの量ではないという原告主張は、表面処理を施した熱伝導性無機フィラーが1%,未処理が39~79%でも充足し,作用効果を奏しないものが含まれるから採用できないとして、クレームアップされた数値は、カップリング剤込みの量であるとクレーム文言解釈した。

原審・大阪地判平成18年(ワ)11429<田中裁判長>

原判決は、「数値限定の意義について『40vol%に満たないと高い熱伝導率を得ることが困難であり』と記載されていることからすると,40vol%以上でなければならないものは,あくまで熱伝導率に影響を与える熱伝導性無機フィラーそのものの量であって,本件カップリング剤込みの量ではない…。」とクレーム文言解釈して、充足と判断していた。

<考察>

一審判決、控訴審判決を通じて、数値限定の意味について、発明の詳細な説明から2つの理解が可能であった。一審判決は、充足となるクレーム文言解釈を採ったが、控訴審判決は逆のクレーム文言解釈を採った。もっとも、同事例における特許のように、発明の詳細な説明から2つの理解が可能である場合に特許権侵害が成立し得ることは適当でなく、明確性要件違反という結論も有り得たと思われる。

(3)平成18年(ネ)10075「フルオロエーテル組成物…の分解抑制法」事件<中野裁判長>

【構成要件D】該容器の壁内壁を空軌道を有するルイス酸の当該空軌道に電子を供給するルイス酸抑制剤で被覆する工程

【イ号方法d】該容器の壁内壁を…エポキシフェノリックレジンのラッカーで被覆する工程

控訴審判決は、明細書の記載から、「ルイス酸抑制剤」の目的は「中和」による抑制であると認定し、他の因果関係によりルイス酸抑制の効果を得られると仮定しても非充足と判断した。

<参考>その後、平成20年(行ケ)10276は、『ルイス酸』の概念が不明確である以上,その『ルイス酸』の空軌道に電子を供与する『ルイス酸抑制剤』なる概念も不明確であるとして、実施可能要件違反とした。

原審・東京地判平成17年(ワ)10524<設樂裁判長>

原判決は、「エポキシフェノリックレジンは、ルイス酸の空軌道と相互作用し、それにより当該ルイス酸の潜在的な反応部位を遮断して当該ルイス酸と接触するセボフルラン等のフルオロエーテル化合物がルイス酸によって分解することを抑制する化合物であるから、本件特許発明の…『ルイス酸抑制剤』に当たる」として、充足と判断しており、実施可能要件違反もないと判断していた。

<考察>

控訴審判決は、クレームアップされていないメカニズムで課題を解決することが必須であるという限定解釈をした点で、原判決と異なった。特に医薬・化学系の発明においては、サポート要件違反を避けるために、実施例・比較例のデータに加えてメカニズムを記載することが多い。サポート要件のために発明の詳細な説明に記入したメカニズムが、充足論で足枷になることは有り得るが、特許法上の諸論点はバーター関係にあるものも多いためvi、熟考した上でメカニズムを記載することは出願戦略上有益であることも多い。本控訴審判決のような限定解釈をされてしまった裁判例は寧ろ少なく、原判決の設樂裁判長の判決は充足と判断していたこともあり、本控訴審判決のみを理由に、サポート要件のために発明の詳細な説明にメカニズムを記入する方針を否定すべきものではないと考える。

(4)平成17年(ネ)10047「椅子式エアーマッサージ機」事件<塚原裁判長>

控訴審判決は、「本件明細書には,脚部の片側のみに袋体が配設され,両脚部を一体として挟持することや,そのための具体的な構成についての何ら示唆はなく,実施例及びその図面においても,左右の脚部それぞれの両側に脚用袋体が配設されている構成のみが記載ないし図示されている。…空気袋によって脚部を確実に挟持する…目的を達成するには,左右それぞれの足を両側から袋体で挟持する構成とする方が適しており,空気で膨脹した袋体で両脚を一体的に挟持するのはいかにも不安定であることなども考え併せると『使用者の脚部』との用語は『左右それぞれの脚部』を意味する」と判示して、逆転文言非充足とした。

原審・東京地判平成13年(ワ)3485<飯村裁判長>

原判決は、クレーム文言には「左右の脚部の各々の両側について脚用袋体が配置される構成」に限定がなく、実施例の記載等によっても限定されないとして、文言充足であった。

<考察>

控訴審判決は、文言非充足⇒減縮補正したクレームについて均等論成立とした、(東京の高裁(知財高裁を含む)では唯一の判決である。)

この点、大阪地裁・大阪高裁では文言非充足⇒減縮補正したクレームについて均等論成立とした判決が多数ある。東京地判平成29年(ワ)18184「骨切術用開大器」<佐藤裁判長>、東京地判平成28年(ワ)25436「L-グルタミン酸の製造方法」<矢野裁判長>も同様。

控訴審判決で文言充足が非充足と変わったとはいえ、均等論成立の前振りであるから、このような限定解釈が判決の傾向であるとはいえない。

(5)★令和2年(ネ)10044「流体供給装置…」事件<鶴岡裁判長>

本件発明の課題は、「プリペイドカードが見えないため,給油終了後にプリペイドカードを挿入してあるのを忘れてしまい,プリペイドカードを置いたまま給油所から退場してしまうおそれ」等であった。

①”自白”の成否について、控訴審判決は、「自白が成立しているかどうかは,当事者の答弁の全体を踏まえて検討すべき…。…原審答弁書において,構成要件1Cの充足を『認める』としたものの,…実質的には,被告給油装置において行われている処理は,本件発明1の構成要件1Cにおいて行われている処理とは異なることを主張するものと理解すべきものである…。」として、原判決と異なり、自白不成立とした。

②文言非充足論について、控訴審判決は、「『媒体預かり』と『後引落し』との組合せによる決済を想定できる記憶媒体でなければ,本件3課題が生じることはなく,したがって,本件発明の構成によって課題を解決するという効果が発揮されたことにならないから,上記の組合せによる決済を想定できない記憶媒体は,本件発明の『記憶媒体』には当たらない。」と判示して、逆転文言非充足とした。

原審・東京地判平成29年(ワ)29228<柴田裁判長>

原判決は、構成要件1Cについて自白成立とした。(他の構成要件につき均等侵害成立。プログラム発明は間接侵害成立。)

<考察>

控訴審判決と原判決の決定的な相違は、クレーム文言解釈ではなく、自白の成否であった。仮に自白成立としても、①自白した事実が真正の事実に適合せず、かつ、②自白が錯誤によることを自白者が証明した場合は”自白の撤回”が許されるとされているから(大審院大正11年2月20日判決)、自白不成立ではなく、撤回という法的構成も可能であったと思われる。何れにしても、特許権侵害訴訟において相手方が構成要件充足を認めると陳述した場合であっても、念のため何時でも立証できるという心構えが肝要である。

(6)程度を表す文言について

(6-1)★平成29年(ネ)10033「改修引戸装置」事件<鶴岡裁判長>

控訴審判決は、本件発明の課題を「有効開口面積を減少することがない」と解釈したため、「ほぼ同じ高さ」とは段差は含まないと限定的に解釈した。

控訴審判決は、「『ほぼ同じ高さ』とは…寸法誤差,設計誤差等により両者が完全には『同じ高さ』とならない場合も有り得ることから,そのような場合をも含めることを含意した表現であると理解される。…『段差』と評価される程度に至っている場合には…含まれない…。本件発明は…『リフォーム』に関する…,リフォームに際して…『段差』と評価されるものを敢えて設けたにもかかわらず,『ほぼ同じ高さ』に含まれると解することは,当業者の一般的な理解とは異なるからである。そして、証拠(乙…)によれば,バリアフリー住宅の基準として,設計寸法で3mm以下の…段差形状は『段差なし』と評価されている」と判示して、逆転文言非充足とした。

原審・東京地判平成26年(ワ)7643<東海林裁判長>

原判決は、本件発明の課題を「有効開口面積が減少する…程度が従来技術と比べて相当程度少ない」と広めに解釈し、「ほぼ同じ高さ」は従来技術との比較で決まるとした。

原判決は、「…『ほぼ同じ高さ』とするのは,広い開口面積を確保するという効果を得るための構成である…。そして,上記課題及び効果からすると,…従来技術…の高さの差異よりも…相当程度小さいものであれば,『ほぼ同じ高さ』であると認められる」として、文言充足と判断した。

<考察>

本事案では「ほぼ同じ高さ」という”程度を表わす文言”が問題となった。後述のとおり、”程度を表わす文言”の充足性・明確性は、発明の課題を解決できるか否かという観点から当業者がその範囲を理解可能であるならば、そのような範囲の発明として明確であり、また、被告製品・方法がかかる範囲に含まれる限り充足性が認められると整理できるところ、控訴審判決も原判決も判断枠組は同じである。控訴審判決は、課題を具体的、高レベルに設定したためであり、結論として非充足と判断したものである。

(6-2)≪参考≫「十分に」「略」「実質的に」等の”程度を表わす文言”と充足論

東京地判平成22年(ワ)23188「外科医療用チューブ」事件⇒充足論〇

同裁判例は、「距離は,分泌物の性質,吸引孔からの吸引力,分泌物の除去期待度等に照らして適宜設計される」として、「直近上部」というクレームの充足性を認めた。

知財高判平成24年(ネ)10023「レーザー加工装置」事件⇒充足論〇

同裁判例は、「フォーカス円錐先端範囲において,レーザービームの一部がノズル壁を 損傷しないところまで,熱レンズの形成が抑圧される」程度に流速が高いことを意味すると解釈して,「流速が十分に高く」というクレーム文言の充足性を認めた。

※これら2件の充足性を認めた裁判例は、何れも、発明の課題を解決できるか否かという観点から当業者がその範囲を理解可能であった事案であった。

大阪地判平成23年(ワ)10590「家具の脚取付構造」事件⇒充足論×

同裁判例は、被告製品が発明の作用効果を奏しないことを重視して、「緊密に挿嵌」というクレーム文言の充足性を否定した。

(6-3)≪参考≫「十分に」「略」「実質的に」等の”程度を表わす文言”と明確性

知財高判平成24年(行ケ)10007「レーザー加工装置」事件⇒明確性〇

同裁判例は、知財高判平成24年(ネ)10023と同じ理由で、「流速が十分に高く」は明確であると判断した。

知財高判平成25年(行ケ)10121「洗濯機の脱水槽」事件⇒明確性〇

同裁判例は、基準となる長さが明示されている以上、発明の技術的意義に基づき「充分に小さな寸法」を適宜設定できるとして明確であると判断した。

知財高判平成26年(行ケ)10243「大便器装置」事件⇒明確性〇

同裁判例は、発明の課題解決手段と直接関係ない「略水平」・「略一周」という文言は明確であると判断した。

知財高判平成21年(行ケ)10329「溶剤等の攪拌・脱泡方法」事件⇒明確性〇

同裁判例は、発明の技術的意義との関係において課題を達成するための構成が不明瞭となるものではないとして、「近傍」というクレーム文言が明確であると判断した。

知財高判平成23年(行ケ)10106「マッサージ機」事件⇒明確性〇

同裁判例は、発明の作用効果を奏するために必要十分な時間を意味することは明らかであるから、「一定の時間」というクレーム文言が明確であると判断した。

知財高判平成20年(行ケ)10247「三次元の巨視的集合体」事件⇒明確性×

同裁判例は、「段落【0011】によれば,『実質的に』について,『それぞれの場合に応じて集合体の軸に沿って又は平面または体積の範囲内で測定されたときの物理的性質の値の95%が平均値の±10%以内にあることを意味する。』との定義は存在するが,同定義は, 集合体の物理的性質に関するものであり,フィブリルの円筒軸とc軸との角度等の位置関係に関するものではなく,他に円筒軸とc軸との角度等を確定する記載はない。…したがって,『円筒軸に対して実質的に垂直』,『円筒軸に対して実質的に垂直未満』との記載について理解することができない」と判示して、明確性要件違反と判断した。

知財高判平成17年(行ケ)10749「地震時に扉等がばたつくロック状態となる方法」事件⇒明確性×

同裁判例は、「…係止体が扉に当たるまでの距離及び扉が往復動可能に開く程度については,特許請求の範囲の記載において,『わずかに』とされているのみで,きわめて抽象的な表現であって,特許請求の範囲の他の記載を参酌しても,その内容が到底明らかになるものではない。」と判示して、明確性要件違反と判断した。

<考察>

以上のとおり、「十分に」「略」「実質的に」等の”程度を表わす文言”が問題となった裁判例は多いが、この点のみを理由に明確性要件違反とされたり、非充足とされた裁判例は少ない。「直近」「十分に」「緊密に」「充分に」「略」「近傍」「一定の」等の程度を表わすクレーム文言の充足性・明確性は、発明の課題を解決できるか否かという観点から当業者がその範囲を理解可能であるならば、そのような範囲の発明として明確であり、 また、被告製品・方法がかかる範囲に含まれる限り充足性が認められると整理できる。( 上掲・「改修引戸装置」控訴審判決も、結論として非充足であったが、課題を具体的、高レベルに設定したためであり、判断枠組みは同じである。)vii

諸外国(米欧中)を見ても、”about”等の”程度を表わす文言”については、米国MPEP、欧州審査ガイドライン、中国審査指南にも掲載されている。(欧州審査ガイドラインは、2022年改定で,程度を表す文言は、技術的許容差と解釈される旨を一層明らかにした。)当然、その許容性及び解釈は事案毎であるが、使用可能な用語として挙げられており、使用可能なときは一定の柔軟性を有するものである以上、請求項の一つの候補として念頭においておくとともに、PCT又はパリルートで各国移行時にクレームアップできるように、日本出願時の明細書に”ネタ”として埋め込んでおくという特許出願戦略が有り得る。viii

(7)令和3年(ネ)10049、10069「吹矢の矢」事件<本多裁判長>

控訴審判決は、発明の3個の課題解決に支障が生じ得ることを理由に、「楕円形」という構成要件は、長手方向両端の曲率が同じものに限定されると判断して、逆転文言非充足とした。

控訴審判決は、『曲率に差のある形状とした場合,具体的な形状次第では,的やダブル突入の場合の前の矢のフィルムに曲率の差のある形状の先端部が残ってしまうという可能性が別途生じ,ピン抜けの課題の解決に支障が生じ得る…』…。…曲率に差のある形状とした場合,具体的な形状次第では,円柱部との位置の調整が困難になったり,上下方向の重心に偏りがなく,かつ,先端部が相対的に重くなるといった特徴が十分に発揮できなくなり,重心の課題の解決に支障を生じ得る…。…構成要件B及びDの『楕円形』は,幾何学上の楕円の形状や,本件発明の実施例の形のような,楕円に近い形状であって長手方向の両端の曲率を同じくする形状は含むものと解される一方で,曲率に差のある形状は含まない…。…被告製品のピンの先端部は,『長手方向断面が,前部が曲率の緩い曲線形状,後部が略円錐形となるように円弧を描き,後部の円柱部との接合面が上下に角を有し,前記後部の角と角とを直線で結んだ形状である先端部』…であり, 曲率に差のある形状の一端を更に一定の範囲で切断した形状というべきものであるから,構成要件B及びDの『楕円形』には含まれない。」と判示した。

原審・東京地判平成31年(ワ)2675<柴田裁判長>

原判決は、長手方向両端の曲率が同じである必要はないとした。

<考察>

控訴審判決と原判決とで、本件発明の課題として認定した3個の内容は同じであったものの、当該課題を解決するために長手方向両端の曲率が同じである必要があるか否かという点において、結論が分かれた。

(8)令和3年(ネ)10022「ウェブページ閲覧方法」事件<東海林裁判長>

控訴審判決は、「…『アクセスポイントに対応する地域』等とは,『アクセスポイントの設置されている地点とその近傍の一定の地域』と解釈するのが相当であり,また,『近傍の一定の地域』とは,原則として,ダイヤルアップ接続を前提として,同一の市内通話料金で通信することができる地域,すなわち単位料金区域を指すものと解するのが相当である。被告方法等においては,『アクセスポイントの設置場所及びその近傍の地域』を判別するものではないから,『IPアドレス」と「アクセスポイントに対応する地域』(アクセスポイントの設置場所及びその近傍の地域)とが1対1で対応するデータベースなど用いておらず,また,『アクセスポイントが属する地域』(アクセスポイントの設置場所及びその近傍の地域)を判別してもいない…。」と判示した。

原審・東京地判平成29年(ワ)24942<嶋末裁判長>

原判決は、「構成要件1B1等にいう『アクセスポイントに対応する地域』等とは,『IPアドレスを割り当てるアクセスポイントが利用している物理的回線網等の敷設範囲に相当する地域』を意味する」と判示した。

<考察>

一審判決と控訴審判決ともに「アクセスポイントに対応する地域」の解釈が争点となったが、結論は逆であった。伏字が多く、事実関係を確認困難である。

(9)小括<控訴審の逆転非充足>

控訴審において逆転文言非充足で特許権者敗訴となった裁判例は平成17年以降8件あり、何れもクレーム文言解釈の変更であった。

控訴審判決が原判決と異なるクレーム文言解釈を採った裁判例を検討すると、必ずしも全件ではないが、本件発明の課題認定が決定的であり、特に上掲・知財高判平成29年(ネ)10033は、本件発明の課題を高いレベルに設定し直し、当該課題を解決できるものとして、クレーム文言を限定的に解釈し、逆転文言非充足となった。また、上掲・知財高判令和3年(ネ)10049、10069は控訴審と原審とで課題認定は同じであったが、課題解決の是非において判断が分かれた。

上掲・令和2年(ネ)10044のように、発明の課題が生じない構成は非充足という論理は有り得るものの、近時このような論理で限定解釈される事例が見られなかったこともあり、今後の裁判例の更なる蓄積を注視したい。

控訴人・原告(特許権者):イーグル工業株式会社

被控訴人・被告(被疑侵害者):株式会社テージーケー

執筆:高石秀樹(弁護士・弁理士)(特許ニュース令和4年11月21日の原稿を追記・修正したものです。)

監修:吉田和彦(弁護士・弁理士)

〒100-8355 東京都千代田区丸の内3-3-1新東京ビル6階

中村合同特許法律事務所

———————————————————–

i 「均等論に関する裁判例の傾向と対策」(パテント誌2017、Vol.70 No.1。弁理士会特許委員会)

ii 「逆転判決から学ぶ充足論の傾向及び留意事項」(パテント誌2020、Vol.73 No.5。弁理士会特許委員会)

iii 「米国特許侵害訴訟における Markman クレーム解釈」(パテント誌2017、Vol.70 No.3。ヨーク M. フォークナー、 鈴木亜矢)

iv 「医薬系特許的判例ブログ2021.11.16 「大塚製薬工場 v. エイワイファーマ・陽進堂」 知財高裁令和3年(ネ)10007」2021.11.16 「大塚製薬工場 v. エイワイファーマ・陽進堂」 知財高裁令和3年(ネ)10007 | 「医薬系 “特許的” 判例」ブログ (tokkyoteki.com)

v 「近年の判決からみた明細書の留意事項」(パテント誌2019、Vol.72 No.2。弁理士会特許委員会)

vi 拙稿「特許法上の諸論点と,『課題』の一気通貫」(Vol. 72 No. 12(別冊 No.22)、高石秀樹)

vii 拙稿「数値限定発明の充足論,明確性要件(複数の測定条件が存在する場合,その他の類型について)」(パテント誌2018、Vol.71 No.6。高石秀樹)

viii 「〔米国〕”About”というクレーム文言の解釈が争点となった事例」(知財管理2022、Vol.72 No.1。角田衛)