-知財高判令和元年(行ケ)第10159号「X線透視撮影装置」事件<菅野裁判長>-

◆判決本文

【本判決の要旨、若干の考察】

1.特許請求の範囲(請求項1)

X線管と,

前記X線管から照射され被検者を通過したX線を検出するX線検出部と,

前記X線管と前記X線検出部とを支持するアームと,

移動機構を備え,前記アームを支持する本体と,前記本体に配設され前記X線検出部により検出したX線に基づいてX線画像を表示する表示部と,

前記X線検出部により検出したX線に基づいてX線画像を表示する前記表示部とは異なる第2表示部を備えたモニタ台車と,

を備えたX線透視撮影装置において,

前記表示部と前記第2表示部には,手術中に透視された同一のX線画像が表示され, 前記X線画像のうち,前記表示部に表示されるX線画像のみを回転させる画像回転機構を備えるX線透視撮影装置。

2.本願発明と主引例との相違点

本願発明は,「前記X線画像のうち,前記表示部に表示されるX線画像のみを回転させる画像回転機構を備え」ているのに対し,引用発明は,そのような特定がない点。

3.進歩性判断に関する判旨部分の抜粋(下線部は筆者が付した。)

…被告は,…当業者であれば…手術中に被検者の患部を表示する画像表示装置において,「操作者」が異なる方向から被検者に対向する場合,各々の被検者を見る向き(視認方向)に一致させるという周知の課題…を参照し,異なる方向から被検者に対向する操作者が見る操作用液晶ディスプレイ21の画像の向きを,操作者が被検者を見る向き(視認方向)に一致させるという課題を当然に把握し,引用発明に技術事項2を適用する動機づけがある旨主張する。しかし,…原告が主張するように,術者と操作者との力関係や役割の違いに照らせば,操作者は,従前は,このような課題を具体的に意識することもなく,術者の指示に基づきその所望する方向に画像を調整することに注力していたものであるのに対して,本願発明は,その操作者の便宜に着目して,操作者の観点から画像の調整を容易にするための問題点を新たに課題として取り上げたことに意義があるとの評価も十分に可能である。…

本願発明と引用発明との相違点は,本願発明は「前記X線画像のうち,前記表示部に表示されるX線画像のみを回転させる画像回転機構を備え」ているのに対し,引用発明は,そのような特定がない点に尽きるが(本願発明における画像回転機構自体については目新しいものとはいえない。),引用文献1には,「操作用液晶ディスプレイ装置21」を見て操作する「操作者」の視認方向が「診断用画像モニタ装置17」を見る「術者」の「被検者」の視認方向と一致しないという課題(課題B2)について記載も示唆もなく,被告が提出した文献からは,手術中に被検者の患部を表示する画像表示装置において,異なる方向から被検者に対向する操作者が見る操作用液晶ディスプレイ21の画像の向きを,操作者が被検者を見る向き(視認方向)に一致させるという課題があると認めるに足りないから,こうした課題があることを前提として,引用発明との相違点の構成にする動機づけがあるとはいえず,また,本件審決の技術事項2の認定に誤りがあり,引用文献2に記載された事項(技術事項2’)から引用発明との相違点の構成に想到するともいえないから,結局のところ,本願発明は,引用発明及び引用文献2に記載された技術事項2’に基づいて当業者であれば容易に想到し得たものとはいえず,これと異なる本件審決の判断は,その余の点につき判断するまでもなく,誤りである。

4.若干の考察

本判決は、進歩性(容易想到性)判断において、「本願発明は,その操作者の便宜に着目して,操作者の観点から画像の調整を容易にするための問題点を新たに課題として取り上げたことに意義があるとの評価も十分に可能である。…引用文献1には,『操作用液晶ディスプレイ装置21』を見て操作する『操作者』の視認方向が『診断用画像モニタ装置17』を見る『術者』の『被検者』の視認方向と一致しないという課題(課題B2)について記載も示唆もなく,…こうした課題があることを前提として,引用発明との相違点の構成にする動機づけがあるとはいえず…。」と判示して、問題点を新たに課題として取り上げたことに意義があるとの評価し、本件発明(本願発明)i の課題と主引用例の課題との相違を理由の一つとして、容易想到性を否定(進歩性を肯定)した。

近時の裁判例を概観すると、本願発明の課題と主引用例の課題とが相違することを理由の一つとして判示して、主引例と副引例とを組み合わせて本願発明に至ることの容易想到性を否定(進歩性を肯定)する裁判例が多い。もっとも、本判決も含めて、本願発明の課題に拠らなくても、主引用発明から別の課題に拠り本願発明の構成に到達できる場合であっても進歩性が肯定されるのか、本判決の事案に即して言えば、「『操作用液晶ディスプレイ装置21』を見て操作する『操作者』の視認方向が『診断用画像モニタ装置17』を見る『術者』の『被検者』の視認方向と一致しないという課題(課題B2)」とは別の課題が知られており、当該別の課題に拠り主引用発明から本願発明の構成に到達できる場合であっても進歩性が肯定されるのかについては、少なくとも本判決はブランクである。

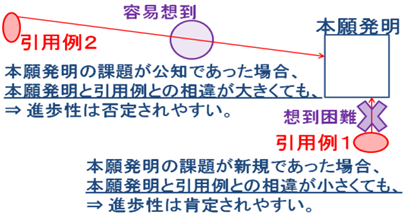

この点、本願発明の課題と別の課題であっても、主引例と副引例とを組み合わせることが容易であり、組み合わせた結果、本願発明の構造に至るのであれば、容易想到であると判断し、進歩性を否定すべきという議論もあり、実際、そのように判断した裁判例も存在する(後掲平成23年(行ケ)第10298号「マルチレイヤー記録担体」事件<滝澤>、平成21年(行ケ)第10123号「ベルト伝動装置」事件<滝澤>)。

しかし、学術的な妥当性は一旦措くと、近時の裁判例の大多数は、本願発明の課題と主引用例の課題との相違を、容易想到性を否定(進歩性を肯定)する理由としているから、実務家としては、このような裁判例の潮流を意識して実務に臨む必要がある。(参考までに、米国の実務は日本と異なり、本願発明の課題と別の課題であっても、主引例と副引例とを組み合わせることが容易であり、組み合わせた結果本願発明の構造に至るのであれば、obviousと判断されている。各論点に関する諸外国の動向も実務上重要である。)

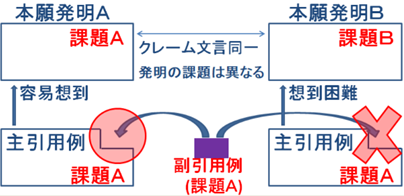

このように、主引例及び副引例が同じであっても、本願発明の課題により進歩性判断が異なり得ることを図解すると、以下のとおりである。

【関連裁判例の紹介】

1.本願発明の課題と主引用例の課題との相違を理由として、容易想到性を否定(進歩性を肯定)した裁判例

(1)平成22年(行ケ)10075「換気扇フィルター」事件<飯村>

…当該発明が容易であったとするためには,「課題解決のために特定の構成を採用することが容易であった」ことのみでは十分ではなく,「解決課題の設定が容易であった」ことも必要となる場合がある。すなわち,たとえ「課題解決のために特定の構成を採用することが容易であった」としても,「解決課題の設定・着眼がユニークであった場合」(例えば,一般には着想しない課題を設定した場合等)には,当然には,当該発明が容易想到であるということはできない。…

ところで,「解決課題の設定が容易であったこと」についての判断は,着想それ自体の容易性が対象とされるため,事後的・主観的な判断が入りやすいことから,そのような判断を防止するためにも,証拠に基づいた論理的な説明が不可欠となる。また,その前提として,当該発明が目的とした解決課題を正確に把握することは,当該発明の容易想到性の結論を導く上で,とりわけ重要であることはいうまでもない。…

(2)平成27年(行ケ)10059「農産物の選別装置」事件<高部>

引用発明2は…滞留仕分物品を検知したときに,投入を停止させられた仕分物品は,仕分コンベアの最上流端に戻されると解される。しかし,…引用発明1においてリターン手段8(リターンコンベア81,第2プールコンベア82)へ受皿が流れる態様は,本件発明1における「オーバーフロー」には該当せず,引用例1には,本件発明1の「オーバーフロー」の課題についての記載も示唆もないことから,引用発明1に引用発明2を適用する動機付けがないというべきである。

(3)令和2年(行ケ)10001「(メタ)アクリル酸エステル共重合体」事件<鶴岡>

本件発明と引用例1発明とでは技術分野や発明が解決しようとする課題が必ずしも一致するものではない…。…架橋性官能基…は,その種類に応じて異なる粘着力や凝集力を示すものと考えられるから,各モノマーは,粘着力や凝集力の点で等価であるとはいえない…。…当業者において,各モノマーを同量の別のモノマーに置き換えたり,水酸基を有するモノマー…を導入した分だけ…の配合量を減少させ…ることが…容易なことであるなどということはできない。…

(4)令和2年(行ケ)10043「架橋アクリル系樹脂粒子」事件<森>

本件発明は,…架橋アクリル酸系樹脂粒子の揮発分が塗膜表面にムラなどを生じさせる結果,塗膜表面の傷付き性能の低下が生じてしまうことを解決することを課題としているところ,甲2-3には,このような本件発明の課題は現れていない。

また,…合成樹脂粒子の製造については,水分量を低減させ,残存モノマーを低減させることにより,その品質を向上させることが知られていたことは認められるが,…各証拠から,本件発明のように,粒子中の揮発分が表面ムラの発生や,塗膜表面の傷付き性低下などを生じさせていた…という課題や,この課題を解決するために,加熱減量を減ずるという構成を採用することが,本件優先日当時,当業者に知られていたと認めることはできないし,まして,本件発明の「加熱減量の上限値1.5%」が当業者に知られていたと認めることはできない。…

2.東京高裁時代の古い裁判例

平成14年(行ケ)第58号「ミシン」事件(山下)

*ミシン事件判決(山下)も、本願発明とは引用例の課題が異なることは相違点でないが、容易想到性判断に影響し得るという一般論である!!

本願発明と引例発明1との一致点及び相違点の認定は,本願発明の構成を引例発明1が備えるか否かに着目してなされるべきものであり,構成の設置目的に着目してなされるべきものではない。例えば,本願発明と引例発明1とがすべての構成において一致しているならば,一部の構成の設置目的が相違していたとしても,両者は同一発明であるとみるべきである。

発明相互の間に構成上の相違点がある場合において,両者に共通する構成の設置目的が異なることに起因して,相違点に係る構成に想到することが容易でない,と判断されることはあり得るが,その場合であっても,設置目的の相違が両発明の相違点となるものではない。

3.本願発明の課題と主引用例の課題とが相違するにもかかわらず、容易想到性を肯定(進歩性を否定した)した例外的な裁判例2件

平成23年(行ケ)第10298号「マルチレイヤー記録担体」事件<滝澤>=引用発明と本願発明との課題が異なるが、容易想到と判断された。

「…本件補正発明が「均一な光透過率とすることにより,下方情報層へのデータ書き込みに悪影響を与えないようにするという」という課題を有するものであり,他方,引用発明は,このような課題を有するものではないとしても,異なる技術的課題の解決を目的として同じ解決手段(構成)に到達することはあり得るのであり,実際,引用発明に上記周知技術を適用することにより,相違点1に係る本件補正発明の構成とした場合には,各情報層はギャップが存在しないものとなる以上,引用発明が複数の情報層を備えていないからといって,本件補正発明と同様の構成とすることが想到し得ないということはでき…ない。」

平成21年(行ケ)第10123号「ベルト伝動装置」事件<滝澤>=引用発明の課題とは反しても、別の課題(本願発明の課題)に従って、設計変更が容易想到と判断された。

「引用発明は…のために,β>α,γ<αの構成を採用したものであるから,引用発明の課題を解決しようとする限りにおいて,引用発明のβ>αの構成を維持したまま,γについてだけ,γ<αの構成をγ=αの構成に置き換えることは,当業者が通常行わないものである…。

しかしながら,上記説示したとおり,本願発明の課題は,引用発明のそれと異なり,ハス歯ベルトに片寄り力が作用する結果生じるβ及びγとαとの間のずれに伴うハス歯ベルトの歯先と原動ハス歯プーリ及び従動ハス歯プーリの各歯先との不適切な干渉を除去することにあり,そのような課題を解決するためであれば,引用発明のβ>αの構成を維持したままγ=αの構成を採用することは,上記説示したとおり,当業者が通常の創作能力の範囲内で行い得るものというべきである…。」

4.<関連裁判例>主引例に、主引例と異なる課題を解決した副引例を組み合わせることが、「別の理由から、」容易想到と判断した。⇒数値限定発明の進歩性×。

平成31年(行ケ)第10043号「高コントラストタイヤパターン」事件<鶴岡>

[相違点2]本件発明3は「ブレードの壁は,その面積の少なくとも1/4にわたり,5μm~30μmの平均粗さRzを有し,この平均粗さを有するブレードの壁は,ブレードの高さの下四分の一に位置している」との事項を有しているのに対して,甲1発明は,多数の細溝4から形成される壁状の構造の平均粗さについて特定されていない点。…

…表示マークの識別性向上は,タイヤの外観を優れたものとするための一手段であり,甲1発明のタイヤの外観をさらに向上させる手段があるのであれば,それが望ましいことといえる。…甲2文献は外観を向上することを目的とするとされているから,甲1発明に接した当業者であれば,甲2文献に記載された内容を検討対象とすると考えられる。…

甲2文献の記載事項は,表示マーク部分を含む,甲1発明のタイヤの外観をさらに向上させるのに適した内容と考えられるから,当業者であれば,甲1発明に甲2文献の記載事項を組み合わせることを試みる十分な動機付けがあるといえる。

…甲2文献には,コントラストを高めるという発想はないが,そうであっても,別の理由から,甲1発明との組み合わせが試みられることは,以上に述べたところから明らかである。

(原告)株式会社島津製作所

(被告)特許庁長官

執筆:高石秀樹(弁護士・弁理士)(特許ニュース令和4年5月19日の原稿を追記・修正したものです。)

監修:吉田和彦(弁護士・弁理士)

〒100-8355 東京都千代田区丸の内3-3-1新東京ビル6階

中村合同特許法律事務所

———————————————————–

i「本願発明」は特許化前、「本件発明」は特許化後を意味することが多いが、必ずしも厳密に使い分けられていないと思われる。