東京地判令和7年2月7日(令和3年(ワ)第18479号等)(國分隆文裁判長)

本訴事件は、「ちぃたん☆」という名称のキャラクター(「キャラクターちぃたん」)を使用する原告が、普通地方公共団体である被告に対し、被告による原告の取引先への通知及び被告代表者による記者会見における発言等(「本件被告行為」)が、不正競争防止法2条1項21号所定の営業誹謗行為等に当たり、これにより原告はキャラクターちぃたんに係る各種活動を取り止めざるを得なくなり、出演料及びロイヤリティに係る逸失利益、放送できなくなったアニメの制作費に係る損害金等を被ったとして、主位的に民法709条、予備的に国家賠償法1条1項に基づき、同損害額及び遅延損害金の支払を求める事案である。

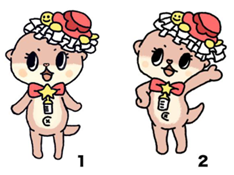

反訴事件は、「しんじょう君」という名称のキャラクター(「キャラクターしんじょう君」)を使用する被告が、原告に対し、原告が下記ちぃたんオリジナル(イラスト)、下記ちぃたん着ぐるみ及び下記ちぃたん着ぐるみ写真を制作又は製作する行為は、下記しんじょう君オリジナル(イラスト)に係る被告の翻案権を侵害するとともに、原告がちぃたんイラスト、ちぃたん着ぐるみ及びちぃたん着ぐるみ写真を使用する行為は、二次的著作物の利用に関する原著作者の権利として専有するちぃたんイラスト、ちぃたん着ぐるみ及びちぃたん着ぐるみ写真に係る被告の複製権、譲渡権、公衆送信権及び上映権を侵害する等と主張して、著作権法112条1項等に基づく差止、同条2項等に基づく廃棄、不法行為に基づく損害賠償等を求める事案である。

|

ちぃたんオリジナル(イラスト)(原告著作物目録1より引用)

|

ちぃたん着ぐるみ(原告著作物目録2より引用)

|

|

ちぃたん着ぐるみ写真(原告著作物目録3より引用)

|

しんじょう君オリジナル(イラスト)

(被告著作物目録1より引用)

本判決は、【判決要旨】のとおり、被告は、原告に対し、キャラクターちぃたんが独自に商業活動をすることについて黙示に許諾していたと認められるところ、当該許諾について、錯誤無効、詐欺取消し及び合意の解除はいずれも成立しないことからすると、原告の行為が被告の著作権を侵害し又は不正競争行為に該当するものであって、原告が被告の権利を侵害する活動を続けてそれを拡大しようとしているとの被告の法的な見解の表明については、指摘された権利侵害等が存在しないというべきであり、また、原告が、被告に無断で、キャラクターちぃたんを制作し、これを使用してテレビ出演を始めとする各種の経済活動を行っているとの事実は、客観的な真実に反するものというべきであるから、これらはいずれも不競法2条1項21号所定の「虚偽の事実」に当たり、本件被告行為は、「事実を告知し、又は流布する行為」に当たり、被告代表者及び被告の職員には少なくとも過失があったものと認められる等として、国家賠償法1条1項に基づく原告の請求を一部認容した。他方、上記許諾について更に許諾に係る期間が満了したともいえないとして、被告の反訴請求をいずれも棄却した。

1.本件被告行為についての民法及び不正競争防止法の適用の可否について

本件被告行為は、国家賠償法1条1項所定の「公権力の行使」に当たり、普通地方公共団体である被告の公権力の行使に当たる公務員がその職務を行うについてしたものであり、不正競争防止法2条1項21号は、国家賠償法4条所定の「民法」に当たるから、本件被告行為が故意又は過失によって不正競争防止法2条1項21号所定の営業誹謗行為を行って原告の営業上の利益を侵害したものである場合には、被告は、国家賠償法1条1項に基づき、原告に対し、これを賠償する責任を負うというべきである。

2.本件被告行為の不正競争防止法2条1項21号該当性について

(1)原告と被告との間の「競争関係」の有無について

不正競争防止法2条1項21号所定の「競争関係」とは、事業者双方の事業につき、その需要者又は取引者を共通にする可能性があることで足りると解するのが相当であるところ、原告と被告は、それぞれが使用するキャラクターに係る着ぐるみをイベントに参加させたり、テレビ番組及びCMに出演させたりしている上、当該キャラクターのイラスト、着ぐるみの写真を付した商品の販売を許諾しているとの点で同一の事業を行っているといえるから、需要者及び取引者を共通にする可能性があり、本件被告行為当時、不正競争防止法2条1項21号所定の「競争関係にある」と認められる。

(2)「事実を告知し、又は流布する行為」に当たるかについて

ア.権利を侵害する又は不正競争行為に該当するとの内容が「事実」に当たるかについて

不正競争防止法2条1項21号所定の「事実」は、権利を侵害するか否かや不正競争行為に該当するか否かといった法的な見解の表明を含み、指摘された権利侵害等が成立しないときには、同号所定の「虚偽の事実」に当たると解するのが相当である。

イ.告知又は流布された内容について

不正競争防止法2条1項21号所定の告知又は流布の内容は、その告知又は流布の相手方の普通の注意と読み方又は聞き方を基準として判断すべきと解されるところ、本件被告行為は、原告の行為が被告の著作権を侵害し又は不正競争行為に該当するものであって、原告が被告の権利を侵害する活動を続けてそれを拡大しようとしているとの法的な見解の表明、原告が、被告に無断で、キャラクターちぃたんを制作し、これを使用してテレビ出演を始めとする各種の経済活動を行っているとの事実等を内容とするものと認められる。

ウ.テレビ局宛書面送付が「告知」に当たるかについて

競業者と共同して告知者の権利を侵害している者に対し、競業者が告知者の権利を侵害する旨を陳述する行為については、正当な権利行使の一環として違法性が阻却される可能性があるとしても、不正競争防止法2条1項21号所定の「告知…する行為」に該当すること自体は否定されないというべきである。

(3)告知又は流布された事実が「虚偽」であるかについて

ア.キャラクターちぃたんに係る使用及び活動についての許諾の有無、許諾に係る錯誤無効・詐欺取消し及び合意の解除の成否について

被告は、原告に対し、キャラクターちぃたんが独自に商業活動をすることについて黙示に許諾していたと認められるところ、当該許諾について、錯誤無効、詐欺取消し及び合意の解除はいずれも成立しない。

イ.あてはめ

アに述べたところからすると、原告の行為が被告の著作権を侵害し又は不正競争行為に該当するものであって、原告が被告の権利を侵害する活動を続けてそれを拡大しようとしているとの被告の法的な見解の表明については、指摘された権利侵害等が存在しないというべきであり、また、原告が、被告に無断で、キャラクターちぃたんを制作し、これを使用してテレビ出演を始めとする各種の経済活動を行っているとの事実は、客観的な真実に反するものというべきであるから、これらはいずれも不競法2条1項21号所定の「虚偽の事実」に当たる。

3.被告の故意又は過失について

本件において、原告と被告との間で、被告においてキャラクターちぃたんによる独自の商業活動を許諾したことを示す契約書等は作成されていないものの、被告代表者及び被告の職員は、本件被告行為に当たり、原告の営業上の信用を害しないよう、事実関係を調査した上、当該事実関係に沿った適切な表現を用いるべき注意義務があったにもかかわらず、これを怠ったものといわざるを得ない。

1.権利侵害又は不正競争行為該当との告知又は流布内容が「事実」に当たるかについて(判決要旨2(2)ア)

判決要旨2(2)アは、判例上、名誉毀損の成否が問題とされる「法的な見解の表明それ自体は,それが判決等により裁判所が判断を示すことができる事項に係るものであっても、そのことを理由に事実を摘示するものとはいえず、意見ないし論評の表明に当たるものというべきである」とされる(最判平成16年7月15日民集58巻5号1615頁〔脱ゴーマニズム宣言事件〕)こととの関係において、権利侵害又は不正競争行為該当との告知又は流布内容も、法的な見解の表明として、意見ないし論評の表明に当たるものの、不正競争防止法2条1項21号の趣旨が、客観的真実に反する虚偽の事実を告知し又は流布して、事業者にとって重要な資産である営業上の信用を害することにより、競業者を不利な立場に置き、自ら競争上有利な地位に立とうとする行為を防止する点にあることに鑑み、その前提となる事実のみを告知又は流布する場合と比較して、より直接的に競業者の営業上の信用を害するおそれがある権利侵害又は不正競争行為該当との告知又は流布内容は、なお同号所定の「事実」に含まれると解したものである。

この点、学説上、競業者の取引先への知的財産権侵害警告を「『意見ないし論評の表明』に当たると解」しつつ、不正競争防止法2条1項21号所定の「事実」に含まれると解したうえで、「知的財産権の正当な権利行使か否か,これを萎縮させることがないか否かの点と公正な競争秩序の維持とを比較衡量して,社会通念上許容される限度を決すべき」であり、「きめ細やかな違法性の判断が求められる」とし、「公正な論評の法理を適用する余地がありそうである」とし、また、「過失の有無」も「権利者の権利行使を不必要に委縮させるおそれの有無や、営業上の信用を害される競業者の利益を総合的に考慮した上で、判断すべき」とするものがある(髙部眞規子「実務詳説不正競争訴訟」(金融財政事情研究会、令2)275~294頁)。そして、かかる学説の影響を受けたと評される裁判例(渕麻依子「特許権を侵害する旨の告知と不正競争行為該当性」AIPPI・JAPAN月報69巻(令6)7号498頁)として、「競争関係にある者が,裁判所が知的財産権侵害に係る判断を示す前に当該判断とは異なる法的な見解を事前に告知し又は流布する場合には,当該見解は,不正競争防止法2条1項21号にいう『虚偽の事実』に含まれるものと解するのが相当である」旨(知財高判令和5年4月27日(令4(ネ)10111号)裁判所ウェブサイト是認の東京地判令和4年10月28日判時2554号92頁〔チューブ状ひも本体を備えたひも事件〕)及び「特許権者が特許権の被疑侵害者を発見し、訴訟提起に先立って当該被疑侵害者に対し警告書を送付したが、後日裁判所により特許権の侵害がない旨の判断がされた場合であっても、当該警告書の送付が特許権者の正当な権利行使の範囲内の行為であると評価されるときは、同送付は違法性を欠」く旨(知財高判令和5年4月27日(令4(ネ)10111号)裁判所ウェブサイト〔チューブ状ひも本体を備えたひも事件〕)を判示したものがある。

2.違法性阻却論・過失否定論及び公正な論評の法理について(判決要旨2(2)ウ及び判決要旨3)

競業者の取引先への知的財産権侵害警告における知的財産権侵害との警告内容が結果的に誤りであった場合、従来より、裁判例上、不正競争防止法2条1項21号該当性を肯定し、過失もそのまま肯認したものが多数ある。これに対し、裁判例及び/又は学説上、一時、正当な権利行使を理由とする違法性阻却論(東京高判平成14年8月29日判時1807号128頁〔磁気信号記録用金属粉末事件〕等)が有力になり、更に、近年、寧ろ代わって内実同旨の過失否定論(知財高判平成19年5月29日(平18年(ネ)10068号等)裁判所ウェブサイト是認の東京地判平成18年7月6日判時1951号106頁〔養魚飼料用添加物事件〕、相良由里子「虚偽事実の告知・流布行為の認定」牧野利秋ほか編『知的財産法の理論と実務3 商標法・不正競争防止法』(新日本法規、平19)408頁、菊地浩明「信用殿損行為」牧野利秋ほか編『知的財産訴訟実務大系Ⅱ』(青林書院、平26)521頁等)が有力になった。また、近時、学説上、名誉棄損の違法性阻却事由としての判例上の公正な論評の法理(最判平成16年7月15日民集58巻5号1615頁〔脱ゴーマニズム宣言事件〕)を適用する余地を肯定する有力説もある(髙部眞規子「実務詳説不正競争訴訟」(金融財政事情研究会、令2)285頁、井関涼子「虚偽事実の告知・流布による不正競争-「サイボウズ事件」からの示唆-」髙部眞規子裁判官退官記念論文集『知的財産権訴訟の煌めき』(金融財政事情研究会、令3)527頁等)。

かかる状況の下、本判決は、当事者の主張の如何によったものと理解されるものの、裁判所による被告の黙示の許諾の認定により原告の行為の著作権侵害性及び不正競争行為該当性が否定された結果、この点に関する被告の告知・流布内容が虚偽とされた、というやや微妙な事案であるにもかかわらず、競業者との共同者である取引先への競業者の権利侵害との陳述が不正競争防止法2条1項21号所定の「告知」に当たることとの関係において正当な権利行使を理由とする違法性阻却論の一般的な可能性に言及しつつも(判決要旨2(2)ウ)、これを判断することなく、また、権利侵害又は不正競争行為該当との告知又は流布内容も、法的な見解の表明として意見ないし論評の表明に当たるものの、なお同号所定の「事実」に含まれると解しつつも、これに対する違法性阻却事由としての公正な論評の法理の適用可能性には言及すらせず、さらに、被告の過失も比較的形式的に肯認したものである(判決要旨3)。

かかる本判決は、実質的に、正当な権利行使を理由とする違法性阻却論を否定し、内実同旨の過失否定論ではなく、競業者の取引先への知的財産権侵害警告者に高い注意義務を課す、通常の過失否定論によるべきとする多数の学説(田村善之「不正競争法概説〔第2版〕」(有斐閣、平15)447頁、鈴木將文「判批」判評550号(判時1870号)(平16)32頁、愛知靖之「判批」L&T55号(平24)50頁、高林龍「特許権侵害警告と虚偽事実の告知流布」竹田稔先生傘寿記念『知財立国の発展へ』(発明推進協会、平25)272頁、駒田泰土「不正競争防止法における理由のない特許権侵害警告」田村善之編著「知財とパブリック・ドメイン 第3巻:不正競争防止法・商標法篇」(勁草書房、令5)177頁等)に沿ったものということができよう。さらには、裁判例上、「正当な権利行使を理由とする違法性阻却の主張・判断事例が、……登録型知財法制に係る事案に集中している」(金子敏哉「侵害警告と不競法上の虚偽事実告知に係る裁判例」パテント76巻(令5)12号185頁)状況の下、著作権及び不正競争行為の非登録型知財法制に係る事案において、実質的に、正当な権利行使を理由とする違法性阻却論や内実同旨の過失否定論に消極的な立場によったものということもできるかも知れない。

1.本件被告行為についての民法及び不正競争防止法の適用の可否について

「普通地方公共団体の公権力の行使に当たる公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によって不正競争を行って他人の営業上の利益を侵害したときは、当該普通地方公共団体は、国賠法1条1項に基づき、これを賠償する責任を負うというべきである。

そして、前提事実(5)イによれば、本件被告行為は、いずれも普通地方公共団体である被告の公権力の行使に当たる公務員がその職務を行うについてしたものであるといえる。」

2.本件被告行為の不正競争防止法2条1項21号該当性について

(1)原告と被告との間の「競争関係」の有無について

「不競法2条1項21号は、客観的真実に反する虚偽の事実を告知し又は流布して、事業者にとって重要な資産である営業上の信用を害することにより、競業者を不利な立場に置き、自ら競争上有利な地位に立とうとする行為を防止する趣旨の規定であると解される。そして、事業者双方の事業について、需要者又は取引者を現に共通にする場合のみならず、需要者又は取引者を共通にする可能性があれば、営業上の信用を害された競業者は、これから参入しようとする市場において不当に不利な立場に置かれることとなるから、同号所定の「競争関係」とは、事業者双方の事業につき、その需要者又は取引者を共通にする可能性があることで足りると解するのが相当である。」

「原告と被告は、それぞれが使用するキャラクターに係る着ぐるみをイベントに参加させたり、テレビ番組及びCMに出演させたりしている上、当該キャラクターのイラスト、着ぐるみの写真を付した商品の販売を許諾しているとの点で同一の事業を行っているといえるから、需要者及び取引者を共通にする可能性があるというべきである。

したがって、原告と被告は、被告が本件被告行為に及んだ平成31年の時点以降において、不競法2条1項21号所定の「競争関係にある」と認められる。」

(2)「事実を告知し、又は流布する行為」に当たるかについて

ア.権利を侵害する又は不正競争行為に該当するとの内容が「事実」に当たるかについて

「権利を侵害するか否かや不正競争行為に該当するか否かを告知又は流布することは、法的な見解の表明に当たるところ、法的な見解の正当性それ自体は、証明の対象とはなり得ないものであり、法的な見解の表明が証拠等をもってその存否を決することが可能な他人に関する特定の事項ということができないことは明らかであるから、事実を摘示するものとはいえず、意見ないし論評の表明に当たるものというべきである(最高裁平成15年(受)第1793号、第1794号同16年7月15日第一小法廷判決・民集58巻5号1615頁参照)。

しかし、前記3のとおり、不競法2条1項21号は、客観的真実に反する虚偽の事実を告知し又は流布して、事業者にとって重要な資産である営業上の信用を害することにより、競業者を不利な立場に置き、自ら競争上有利な地位に立とうとする行為を防止する趣旨の規定であって、同法は、このような行為に対し、損害賠償請求のみならず、差止請求を認めることによって、事業者にとって重要な資産である営業上の信用の保護を図ったものと考えられる。そして、権利を侵害する又は不正競争行為に該当するとの内容を告知又は流布することは、その前提となる事実のみを告知又は流布する場合と比較して、より直接的に競業者の営業上の信用を害するおそれがあるにもかかわらず、それが意見ないし論評の表明に当たるとの理由により同法2条1項21号該当性を否定することは、事業者にとって重要な資産である営業上の信用の保護を図ろうとした同号の趣旨に反することとなる。

また、権利を侵害するか否かや不正競争行為に該当するか否かは、証拠や客観的な基準に基づいて決することができない物事の価値、善悪、優劣などといった価値判断と異なり、証拠によって虚偽であるか否かが判断可能な事項であるから、不競法2条1項21号所定の「虚偽の事実」との文言とも一応整合的といえる。

したがって、不競法2条1項21号所定の「事実」は、権利を侵害するか否かや不正競争行為に該当するか否かといった法的な見解の表明を含み、指摘された権利侵害等が成立しないときには、同号所定の「虚偽の事実」に当たると解するのが相当である。」

イ.告知又は流布された内容について

「不競法2条1項21号所定の告知又は流布の内容は、その告知又は流布の相手方の普通の注意と読み方又は聞き方を基準として判断すべきと解される。

これを本件についてみると、フジテレビ宛書面送付行為及びテレビ東京宛書面送付行為については、当該各会社における法務関係を担当する役職員が、本件定例会見資料配布行為、本件定例会見スライド配布行為、本件定例会見発言行為、本件報道機関宛書面送付行為及び本件コメント発出行為については、報道機関関係者及び一般市民が、それぞれ告知又は流布の相手方と考えられる。

これを前提とすると、別紙営業誹謗行為主張対比表の「原告の主張」「問題となる行為」欄記載の各行為は、同「裁判所の判断」「告知又は流布された内容」記載の各内容を告知又は流布するものと認めるのが相当である。」

ウ.テレビ局宛書面送付が「告知」に当たるかについて

「仮に、告知の相手方が競業者と共同して告知者の権利を侵害しているとしても、競業者が告知者の権利を侵害する旨の陳述という「告知」に相当する行為が現に存在する上、当該告知によって、競業者の重要な資産である営業上の信用が害され、競業者が不利な立場に置かれることに変わりはない。そうすると、競業者と共同して告知者の権利を侵害している者に対し、競業者が告知者の権利を侵害する旨を陳述する行為については、正当な権利行使の一環として違法性が阻却される可能性があるとしても、不競法2条1項21号所定の「告知…する行為」に該当すること自体は否定されないというべきである。」

(3)告知又は流布された事実が「虚偽」であるかについて

ア.キャラクターちぃたんに係る使用及び活動についての許諾の有無、許諾に係る錯誤無効・詐欺取消し及び合意の解除の成否について

「被告は、原告に対し、ちぃたん着ぐるみのみならず、ちぃたんオリジナル、ちぃたん着ぐるみ写真及びちぃたんイラストの各使用を含め、キャラクターちぃたんが独自に商業活動をすることについて黙示に許諾していたというべきである。」

「当該許諾について、錯誤無効、詐欺取消し及び合意の解除はいずれも成立しない。」

イ.あてはめ

「そうすると、原告の行為が被告の著作権を侵害し又は不正競争行為に該当するものであって、原告が被告の権利を侵害する活動を続けてそれを拡大しようとしているとの法的な見解の表明については、指摘された権利侵害等が存在しないというべきであり、また、原告が、被告に無断で、キャラクターちぃたんを制作し、これを使用してテレビ出演を始めとする各種の経済活動を行っているとの事実は、客観的な真実に反するものというべきであるから、これらはいずれも不競法2条1項21号所定の「虚偽の事実」に当たる。」

3.被告の故意又は過失について

「本件において、原告と被告との間で、被告においてキャラクターちぃたんによる独自の商業活動を許諾したことを示す契約書等は作成されていないものの、被告代表者及び被告の職員は、本件被告行為に当たり、原告の営業上の信用を害しないよう、事実関係を調査した上、当該事実関係に沿った適切な表現を用いるべき注意義務があったにもかかわらず、これを怠ったものといわざるを得ない。」

【Keywords】不正競争防止法2条1項21号、営業誹謗行為、ちぃたん☆、しんじょう君、法的な見解の表明、公正な論評の法理

※本稿の内容は、一般的な情報を提供するものであり、法律上の助言を含みません

文責:弁護士・弁理士 飯田 圭(第二東京弁護士会)

本件に関するお問い合わせ先:k_iida☆nakapat.gr.jp (☆を@に読み替えてください)