2025年04月28日

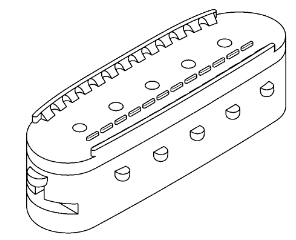

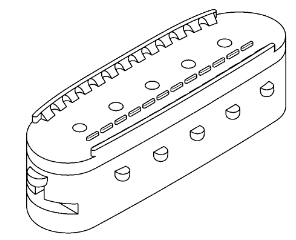

本願商標

知財高判令和6年12月25日(令和6年(行ケ)第10058号)(清水響裁判長)

◆判決本文

【判決要旨】

1. 商標法3条1項3号該当性について

(1)商品の形状に係る商標法3条1項3号該当性の判断基準

客観的にみて、商品の機能又は美観に資することを目的として採用されると認められる商品の形状は、特段の事情のない限り、商品の形状を普通に用いられる方法で表示するものと解するのが相当である。すなわち、商品の形状が、当該商品の用途、性質等に基づく制約の下で、同種の商品について、機能又は美観に資することを目的とする形状の選択であると予測し得る範囲のものであれば、当該形状が他の特徴を有していたとしても、商標法3条1項3号にいう「普通に用いられる方法で表示」したものに該当するというべきである。

(2)判断

本願商標の形状のうち、①略楕円状の上面を有する直方体状の形状(底面は中抜きされている。)であり、②上面及び側面に規則的に孔やくぼみ、突起などを配置した形状であることは、一般的な歯科用歯形模型用支持台(「支持台」)の形状ということができる。また、③その上面において、中央に5つの孔が一列に等間隔に並べられ、長手方向の両側縁の内側には、傾斜のある連続した突部が設けられ、その連続した突部の傾斜部には、半円状の切欠きが複数設けられた形状(第1特徴的形状)であること、及び、前記連続した突部の一方と中央の連続した孔の間には、複数の小突起が一列に点線状に設けられた形状(第2特徴的形状)であることは、原告が保有する特許の明細書に開示されているように、支持台の孔に固定用プレートのダウエルピンを挿入するだけでなく、支持台と固定用プレートの連結強度をより一層高める機能を有する連結補助のための形状であることが認められる。また、原告が同各形状を備える物品に係る部分意匠の設定登録を受けているように、支持台の美観を高めるための形状であることが認められる。そして、同業者の同種の商品においても、上面の孔の周辺や縁辺等を含め種々の凹凸、くぼみ、突起等が設けられているものが多く製造販売されていることが認められる。したがって、本願商標の支持台上面の凹凸やくぼみ、突起等が、他社のものに見られないものであるとしても、当該商品の用途、性質等に基づく制約の下で、同種の商品について、機能又は美観に資することを目的とする形状の選択であると予測し得る範囲のものと認めるのが相当である。

2. 商標法3条2項該当性について

(1)商品の形状に係る商標法3条2項該当性の判断基準

商品の立体的形状を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標について、商標法3条2項を適用する場合には、存続期間の更新が繰り返されることにより、事実上、半永久的に当該形状を商標として使用し、当該形状に係る商品を独占販売することを認める結果を許容するに足りる十分な自他商品識別力が、その商標としての使用により獲得されたことが認められる必要がある。そして、かかる自他商品識別力が獲得されたかどうかは、(ア)当該商標の形状及び当該形状に類似した他の商品等の存否、(イ)当該商標が使用された期間、商品の販売数量、広告宣伝がされた期間及び規模等の使用の事情を総合考慮して判断すべきである。

(2)判断

本願使用商品の立体的形状それ自体は、他の商品にない特徴的なものとまでは認めることができない。また、本願使用商品は一定の販売実績を上げているものではあるが、市場におけるシェアが大きいものと評価することはできず、販売実績が著しいものと評価することが困難である。さらに、支持台の販売や宣伝広告の実情においても、取引者・需要者は、本願商品の支持台及び固定用プレートの商品名やタイプ、両者を組み合わせたり外したりした状態の写真等から自他商品の識別を行ってきたと認められ、必ずしも支持台上面の形状に着目した取引の実情にあるとはいえない。これらを考慮すると、仮に、支持台の主たる需要者である歯科技工士が、本願使用商品を使用する中で、本願商標の形状を事実上認識することがあるとしても、本願商標が商品等の形状を普通に用いられる方法で使用する標章のみからなる商標であるにもかかわらず商標法3条2項を適用して商標登録を認めるべき十分な自他商品識別力を獲得する状態に至ったと認めることはできないというべきである。

【コメント】

1. 商標法3条1項3号該当性について

(1)商品の形状に係る商標法3条1項3号該当性の判断基準

商品の形状に係る商標法3条1項3号該当性の判断基準について、近年の裁判例上、①「客観的に見て,商品等の機能又は美感に資することを目的として採用されると認められる商品等の形状は,特段の事情のない限り,商品等の形状を普通に用いられる方法で使用する標章のみからなる商標として,商標法3条1項3号に該当」し、「当該商品の用途,性質等に基づく制約の下で,同種の商品等について,機能又は美感に資することを目的とする形状の選択であると予測し得る範囲のものであれば,当該形状が特徴を有していたとしても,同号に該当する」とする多数の見解(知財高判平成23年4月21日判時2114号9頁〔ローディッセイ事件〕、知財高判平成23年4月21日判時2114号9頁〔ジャンポール・ゴルチエ「ルマル」事件〕、知財高判平成23年4月21日判時2114号9頁〔ジャンポール・ゴルチエ「クラシック」事件〕、知財高判平成30年1月15日判タ1454号91頁〔くい事件〕、知財高判令和元年7月24日(平31(行ケ)10017号)裁判所ウェブサイト〔コンクリート製杭事件〕、知財高判令和2年2月12日判時2463号44頁〔対流形石油ストーブ事件〕、知財高判令和2年12月15日金商1613号12頁〔焼き肉のたれ容器事件〕、知財高判令和4年12月26日(令4(行ケ)10050号)裁判所ウェブサイト〔レゴミニフィギュア事件〕等)、②「さらに,需要者において予測し得ないような斬新な形状の商品等であったとしても,当該形状が専ら商品等の機能向上の観点から選択されたものであるときには,商標法4条1項18号の趣旨を勘案すれば,商標法3条1項3号に該当する」とする有力な見解(知財高判平成19年6月27日判時1984号3頁〔マグライト事件〕、知財高判平成20年5月29日判時2006号36頁〔コカ・コーラ事件〕、知財高判平成23年6月29日判時2122号33頁〔Yチェア事件〕等)、及び、③同種商品において「新規」、「特徴的」、「個性的」であれば商標法3条1項3号に該当しないとする少数の見解(知財高判平成20年6月30日判時2056号133頁〔シーシェルバー事件〕)がある。

この点、判決要旨1(1)は、①の多数の見解によったものであり、特に、近時の知財高判令和2年2月12日・知財高判令和2年12月15日・知財高判令和4年12月26日等が①の後段の判断基準を前段の判断基準である「特段の事情」の一つの例示と位置付けたのに対し、学説上、①の後段の判断基準「一つで足り」、他の「特段の事情」の「余地は不要であろう」と指摘されたところ(宮脇正晴「指定商品やその容器の立体的形状のみからなる商標の商標法3条1項3号・同条2項該当性」L&T95号46頁)に沿って、①の後段の判断基準を前段の判断基準である「特段の事情」の具体化と位置付けたものと理解される。

(2)判断

判決要旨1(2)は、①の後段の判断基準により、本願商標に係る歯科用歯形模型用支持台の立体的形状が、該支持台の用途、性質等に基づく制約の下で、同種の商品について、機能又は美観に資することを目的とする形状の選択であると予測し得る範囲のものと認められるとして、商標法3条1項3号に該当すると判断したものである。特に、該支持台の特徴的形状が該支持台の機能及び美観に資するためのものであることが、該支持台に関する原告自身の特許や意匠登録を参酌して認定されている点において、参考になろう。

2. 商標法3条2項該当性について

(1)商品の形状に係る商標法3条2項該当性の判断基準

商品の形状に係る商標法3条2項該当性の判断基準について、近年の裁判例上、使用による自他商品識別力の獲得の有無の判断のための総合考慮の関連事情を①単に列挙するもの(知財高判平成19年6月27日判時1984号3頁〔マグライト事件〕、知財高判平成20年5月29日判時2006号36頁〔コカ・コーラ事件〕、知財高判平成23年6月29日判時2122号33頁〔Yチェア事件〕、知財高判令和2年2月12日判時2463号44頁〔対流形石油ストーブ事件〕、知財高判令和2年12月15日金商1613号12頁〔焼き肉のたれ容器事件〕等)と、判決要旨2(1)後段のように②2つに大別するもの(知財高判平成23年4月21日判時2114号9頁〔ローディッセイ事件〕、知財高判平成23年4月21日判時2114号9頁〔ジャンポール・ゴルチエ「クラシック」事件〕、知財高判平成30年1月15日判タ1454号91頁〔くい事件〕、知財高判令和元年7月24日(平31(行ケ)10017号)裁判所ウェブサイト〔コンクリート製杭事件〕、知財高判令和4年12月26日(令4(行ケ)10050号)裁判所ウェブサイト〔レゴミニフィギュア事件〕等)とがある。この点、後者は、商品の形態が不正競争防止法2条1項1号所定の「商品等表示」に該当するために近年の多数裁判例上いわゆる特別顕著性及び周知性が要件とされることに対応させたものと理解される。もっとも、前者も、あてはめにおいては、後者と同様に、2つに大別して検討することが多く、それ故、両者は、あてはめにおいて、それ自体として、特に大きく差があるものではないように思われる。

一方、学説上、②において大別される2つの考慮事情は、商品の形態による不正競争防止法2条1項1号所定の「商品等表示」該当性に係る特別顕著性及び周知性の各要件のあてはめと同様に、あてはめにおいて相関関係的に判断され得るものとされる(青木大也「立体商標の登録要件」AIPPI58巻5号341頁、髙部眞規子「使用による識別力を獲得した商標」土肥一史先生古稀記念論文集「知的財産法のモルゲンロート」(2017、中央経済グループパブリッシング)5頁)。

(2)判断

判決要旨2(2)は、知財高判平成23年4月21日・知財高判平成30年1月15日・知財高判令和元年7月24日等と同様に、②において大別される2つの考慮事情の相関関係的な判断において、1つ目の考慮事情に係る本願使用商品の立体的形状それ自体が他の商品にない特徴的なものとまでは認めることができないため、2つ目の考慮事情に係る使用の事情として相当程度のものが必要とされるにもかかわらず、本願使用商品は市場におけるシェアが大きいものと評価することはできず、販売実績が著しいものと評価することが困難であり、支持台の販売や宣伝広告の実情においても、取引者・需要者は、本願商品の支持台及び固定用プレートの商品名やタイプ、両者を組み合わせたり外したりした状態の写真等から自他商品の識別を行ってきたと認められ、必ずしも支持台上面の形状に着目した取引の実情にあるとはいえないことから、使用による自他商品識別力の獲得を否定したものと理解される。

【判決の抜粋】

1. 商標法3条1項3号該当性について

(1)商品の形状に係る商標法3条1項3号該当性の判断基準

「客観的にみて、商品の機能又は美観に資することを目的として採用されると認められる商品の形状は、特段の事情のない限り、商品の形状を普通に用いられる方法で表示するものと解するのが相当である。すなわち、商品の形状が、当該商品の用途、性質等に基づく制約の下で、同種の商品について、機能又は美観に資することを目的とする形状の選択であると予測し得る範囲のものであれば、当該形状が他の特徴を有していたとしても、商標法3条1項3号にいう『普通に用いられる方法で表示』したものに該当するというべきである。」

(2)判断

「本願商標の形状のうち、① 略楕円状の上面を有する直方体状の形状(底面は中抜きされている。)であり、② 上面及び側面に規則的に孔やくぼみ、突起などを配置した形状であることは、一般的な支持台の形状ということができる。また、本願商標の形状のうち、③その上面において、中央に5つの孔が一列に等間隔に並べられ、長手方向の両側縁の内側には、傾斜のある連続した突部が設けられ、その連続した突部の傾斜部には、半円状の切欠きが複数設けられた形状(第1特徴的形状)であること、前記連続した突部の一方と中央の連続した孔の間には、複数の小突起が一列に点線状に設けられた形状(第2特徴的形状)であることは、いずれも『歯科用歯形模型用支持台』(支持台)として、ともに『歯科用作業模型』を構成する『歯科用模型固定用プレート』(固定用プレート)の下面におけるダウエルピンの挿入だけでなく、切欠け部や突部との嵌合等により、両者が連結して固定され、又は連結強度を高めて確実に固定されるようにするという商品の機能に資することを目的とするものと認められる。さらに、支持台の上面における第1特徴的形状及び第2特徴的形状が、両側縁内側において連続的に突部が設けられたり、その一方と中央の連続した孔の間においても一列に点線状に小突起が設けられたりするなど、その配置は美感を高めるものと認められる。そして、同業者の同種の商品においても、上面の孔の周辺や縁辺等を含め種々の凹凸、くぼみ、突起等が設けられているものが多く製造販売されていることや、原告が保有する特許の明細書において、本願商標の各特徴的形状と同様の立体的形状を備える支持台が記載され、これらの複数の突部及び凹部が、連結補助用のものであり、支持台と固定用プレートの連結強度をより一層高めるためのものであることが開示されていることなどに照らすと、本願商標の各特徴的形状を含む形状は、客観的にみて、当該商品の用途、性質等に基づく制約の下で、同種の商品等について、機能又は美観に資することを目的とする形状の選択であると予測し得る範囲のものと認めるのが相当である。本願商標は、商品の立体的形状以外の標章は含んでいないから、本願商標は、その需要者からみて、指定商品である歯科用歯型模型用支持台の形状を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標として、自他商品識別力を有さないというべきである。したがって、本願商標は、商標法3条1項3号に該当」する。

「本願商標の各特徴的形状は、支持台の孔に固定用プレートのダウエルピンを挿入するだけでなく、支持台と固定用プレートの連結強度をより一層高める機能を有する連結補助のための形状であるとともに、支持台の美観を高めるための形状であることが認められ、同業者の同種の商品においても、上面の孔の周辺や縁辺等を含め種々の凹凸、くぼみ、突起等が設けられているものが多く製造販売されていることが認められるのであるから、本願商標の支持台上面の凹凸やくぼみ、突起等が、他社のものに見られないものであるとしても、当該商品の用途、性質等に基づく制約の下で、同種の商品等について、機能又は美観に資することを目的とする形状の選択であると予測し得る範囲のものと認めるのが相当である。」

2. 商標法3条2項該当性について

(1)商品の形状に係る商標法3条2項該当性の判断基準

「同項3号に該当する商標は、もともと類型的に自他商品識別力が乏しいものである上、本願商標のように商品の立体的形状を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標は、それが同法4条1項18号にも該当する場合に商標登録が認められないことは明らかであり、仮に該当しない場合であっても、通常、特定人に独占させることが相応しくないものである。しかるところ、このような商標について、同法3条2項を適用して商標登録を認めたときは、存続期間の更新が繰り返されることにより、事実上、半永久的に当該形状を商標として使用し、当該形状に係る商品を独占販売することを認める結果となるのであるから、同項を適用する場合には、当該形状について、このような結果を許容するに足りる十分な自他商品識別力が、その商標としての使用により獲得されたことが認められる必要がある。そして、当該形状から成る商標が使用により自他商品識別力を獲得したかどうかは、(ア) 当該商標の形状及び当該形状に類似した他の商品等の存否、(イ) 当該商標が使用された期間、商品の販売数量、広告宣伝がされた期間及び規模等の使用の事情を総合考慮して判断すべきである。」

(2)判断

「本願使用商品は、平成23年の販売開始以降、形状を変えることなく継続的に販売され、同年から令和3年までの販売個数が379万7400個、売上高が約3億5800万円と一定の販売実績を上げていることが認められるものの、国内歯科機器・材料市場の規模に照らし、原告の市場におけるシェアが大きいものと評価することは困難である。また、本願使用商品は、原告のウェブサイトや歯科用品に関する複数の通販サイトにおいて販売されたり、販売チラシとともに商品サンプル又は試用見本が全国の歯科技工所の事業所に配布されたり、前記各ウェブサイトのカタログに掲載されたりしているが、その掲載において、本願使用商品は、『SSLABO模型』の商品名や『シングルピン』『5ピン』などのタイプで特定され、支持台だけでなく固定用プレートを併せたものがセットとして価格設定がされている。さらに、広告の中には、支持台と固定用プレートを組み合わせた状態で支持台の上面が表れていない写真のみが掲載されているものや、説明文において『シングルピンでも、精密なコンタクト、咬合調節が可能』『唇側、舌側のディンプルと歯列上のツメ状突起により、Wピンタイプと同等又はそれ以上の機能がある』などの機能面に着目した記載がされるにとどまっている。そして、本願使用商品は、歯科医師と歯科技工士のための専門雑誌にも掲載されたことはあるが、他の同業者の商品とともに紹介されているにすぎない。そうすると、本願使用商品やその広告等に接した取引者、需要者は、主として、本願使用商品の『SSLABO模型』の商品名や『シングルピン』『5ピン』などのタイプや、支持台と固定用プレートを組み合わせた状態、両者を外した状態の各写真等から、原告の商品であることを認識するものと認められるが、本願使用商品の支持台の上面の形状(各特徴的形状を含む。)自体から、商品の出所を認識するものと認めることは困難である。

以上のとおり、本願使用商品の立体的形状それ自体は、他の商品にない特徴的なものとまでは認めることができないことに加え、本願使用商品は一定の販売実績を上げているものではあるが、市場におけるシェアが大きいものと評価することはできないものであり、本願使用商品の広告においても、取引者、需要者は、本願商品の支持台及び固定用プレートの商品名やタイプ、両者を組み合わせたり外したりした状態の写真等から自他商品の識別を行ってきたと認められることなどの取引の実情を考慮すると、本願使用商品の立体的形状が、その形状のみによって十分な自他商品識別力を獲得するに至ったと認めることはできないものというべきである。」

「本願使用商品の販売実績が著しいものと評価することが困難であることに加え、支持台の販売や宣伝広告の実情は、必ずしも支持台上面の形状に着目した取引の実情にあるとはいえない。これらの点を考慮すると、仮に、支持台の主たる需要者である歯科技工士が、本願使用商品を使用する中で、本願商標の形状を事実上認識することがあるとしても、本願商標が商品等の形状を普通に用いられる方法で使用する標章のみからなる商標であるにもかかわらず商標法3条2項を適用して商標登録を認めるべき十分な自他商品識別力を獲得する状態に至ったということはできないというべきである。」

【Keywords】立体商標、商品の立体的形状、商標法3条1項3号、商品の機能、商品の美観、商標法3条2項、使用による自他商品識別力の獲得、独占適応性

※本稿の内容は、一般的な情報を提供するものであり、法律上の助言を含みません。

文責:弁護士・弁理士 飯田 圭(第二東京弁護士会)

本件に関するお問い合わせ先:k_iida☆nakapat.gr.jp (☆を@に読み替えてください)