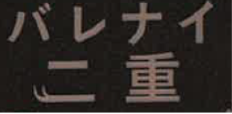

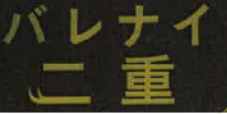

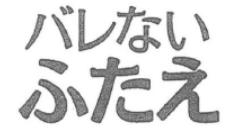

被告標章1及び2

原告商標2

◆判決本文

1.商標の類否判断の方法について

商標の類否は、対比される両商標が同一又は類似の商品又は役務に使用された場合に、その商品又は役務の出所につき誤認混同を生ずるおそれがあるか否かによって決すべきであるが、それには、使用された商標がその外観、観念、称呼等によって取引者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すべきであり、しかも、その商品又は役務の取引の実情を明らかにし得る限り、その具体的な取引状況に基づいて判断するのが相当である。そして、商標の外観、観念又は称呼のうち1点が類似する場合でも、他の2点が著しく相違するとき、その他、取引の実情等により商品又は役務の出所の誤認混同のおそれがないときには、類似と解すべきではない。(最高裁判所昭和43年2月27日第三小法廷判決(昭和39年(行ツ)第110号)民集22巻2号399頁参照)

2.原告商標と被告標章の類否について

二重瞼形成用化粧品及び瞼整形用ストレッチテープについて、「バレないふたえ」及び「バレナイ二重」の表現は、品質及び効能に関するあふれた表現であるから、その出所識別機能は、かなり限定的であることに加えて、原告商標及び被告標章の使用態様も併せ考慮すると、需要者は、一般に、商品又はその包装等における商品の出所を識別し得る外形的な表示の具体的態様に従って、商品の出所を識別しているものと認められる。かかる取引の実情に照らすと、原告商標と被告標章の類否判断においては、商品又はその包装等において具体的にされている出所識別標識(商標)の外観の異同が、称呼及び観念の異同と比べ、より需要者に対し強く支配的な印象を与えるものとして相対的に重要になるものと解される。そして、原告商標と被告標章とは、その外観が需要者にとって相紛らわしくない程度に相違することから、少なくとも二重瞼形成用化粧品及び瞼整形用ストレッチテープに使用される限りにおいては、類似しないと評価するのが相当である。

1.判決要旨1は、商標の類否判断の方法について、判例(最三小判昭和43年2月27日民集22巻2号399頁〔氷山印事件〕)によったものである。

2.判決要旨2は、判決要旨1の第二文、特に後段の一般論により、取引の実情に鑑み、特に外観の相違を重視して、原告商標と被告標章を非類似と判断したものであり,称呼同一なら商標類似との判断基準を採用せず、取引の実情に鑑み、外観及び/又は観念の相違を重視して非類似と判断した裁判例(東京高判平成12年1月26日裁判所ウェブサイト〔Qt事件〕,東京地判平成16年12月1日裁判所ウェブサイト〔eサイト事件),東京地判平成18年12月22日判タ1262号323頁〔LOVEBERRY事件〕,大阪地判平成20年1月31日裁判所ウェブサイト〔喜度利家事件〕、知財高判令和5年3月9日裁判所ウェブサイト〔朔北カレー事件〕等)、特に外観の相違を重視して非類似と判示した近時の裁判例(知財高判令和5年11月30日裁判所ウェブサイト〔遊/VENTURE事件〕等)に整合するものである。

1.商標の類否判断の方法について

「商標の類否は、対比される両商標が同一又は類似の商品又は役務に使用された場合に、その商品又は役務の出所につき誤認混同を生ずるおそれがあるか否かによって決すべきであるが、それには、そのような商品又は役務に使用された商標がその外観、観念、称呼等によって取引者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すべきであり、しかも、その商品又は役務に係る取引の実情を明らかにし得る限り、その具体的な取引状況に基づいて判断するのが相当である。もっとも、商標の外観、観念又は称呼の類似は、その商標を使用した商品又は役務につき出所の誤認混同のおそれを推測させる一応の基準にすぎず、したがって、これら3点のうちその1点において類似する商標であっても、他の2点において著しく相違するもの、その他、取引の実情等によって、何ら商品又は役務の出所に誤認混同を来すおそれが認めがたいものについては、これを類似商標と解すべきではない。(最高裁判所昭和43年2月27日第三小法廷判決(昭和39年(行ツ)第110号)民集22巻2号399頁参照)」

2.原告商標と被告標章の類否について

「本件商標及び被告標章が商品の出所識別標識としての機能を果たすとしても、『バレないふたえ』及び『バレナイ二重』という表現そのものは、本件化粧品の品質及び効能に関するありふれた表現であるから、当該表現による出所識別機能は、かなり限定的なものであるといわざるを得ない。」

「加えて、……本件商標及び被告標章の使用態様も併せ考慮すると、本件化粧品に係る需要者は、一般に、商品又はその包装等において、商品の出所を識別し得る外形的な表示(視認することのできる文字、模様、色彩等)の具体的態様に従って、商品(本件化粧品)の出所を識別しているものと認めるのが相当である。」

このような「取引の実情に照らすと、本件商標と被告標章の類否の判断においては、商品(本件化粧品)又はその包装等において具体的にされている出所識別標識の外形的な表示の態様、すなわち当該出所識別標識(商標)の外観の異同が、それらの称呼及び観念の異同と比べ、より需要者に対し強く支配的な印象を与えるものとして相対的に重要になるものと解される。」

そして、「本件商標と被告標章は、これらから生じる称呼及び観念をいずれも同一にする一方、これらの外観は、看者である本件化粧品の需要者にとって相紛らわしくない程度に相違するところ、前記アにおいて説示したところも踏まえ、これらの事情を総合して全体的に考察すると、本件商標と被告標章については、これらが同一の商品(本件化粧品)について使用された場合であっても、商品の出所につき誤認混同を生ずるおそれがあると認めることはできないから、少なくとも本件化粧品に使用される限りにおいては、被告標章は、本件商標に類似するとはいえないと評価するのが相当である。」

【Keywords】商標の類否判断の方法、外観、称呼、全体観察、取引の実情、誤認混同のおそれ、「バレないふたえ」、「バレナイ/二重」

※本稿の内容は、一般的な情報を提供するものであり、法律上の助言を含みません。

文責:弁護士・弁理士 飯田 圭(第二東京弁護士会)

本件に関するお問い合わせ先:k_iida☆nakapat.gr.jp (☆を@に読み替えてください。)